○板柳町町税滞納処分執行規則

昭和三十一年六月一日

規則第一号

第一章 通則

第一条 町税及びこれに係る徴収金(以下「徴収金」という。)の滞納処分執行手続については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第二条 徴税吏員は、徴収金の滞納者が次の各号の一に該当する場合においては、当該徴収金につき国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)に規定する滞納処分の例による財産を差し押えなければならない。

一 滞納者が督促を受けその督促状(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「税法」という。)第十一条第二項又は同法第十六条の五第四項の規定にかかる納付又は納入の催告書を含む。)を発した日から起算して十日を経過した日までに、その督促にかかる徴収金を完納しないとき。

二 税法第十三条の二第一項の規定による繰り上げ徴収の告知を受けその指定した納期限までに徴収金を完納しないとき。

(昭五一規則八・全改)

第三条 財産の差押えは換価しやすいもの、保管及び運搬に支障のないもののうちから選択して執行しなければならない。

第四条 徴税吏員は、滞納処分のため質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索、法第百四十六条の二の職務の執行又は財産の差押えを執行するときは板柳町税に関する文書の様式を定める規則(昭和四十四年板柳町規則第十号)に規定する証票を提示しなければならない。

(昭五一規則八・令五規則六・一部改正)

第二章 差押手続

(令四規則二四・一部改正)

(令四規則二四・全改)

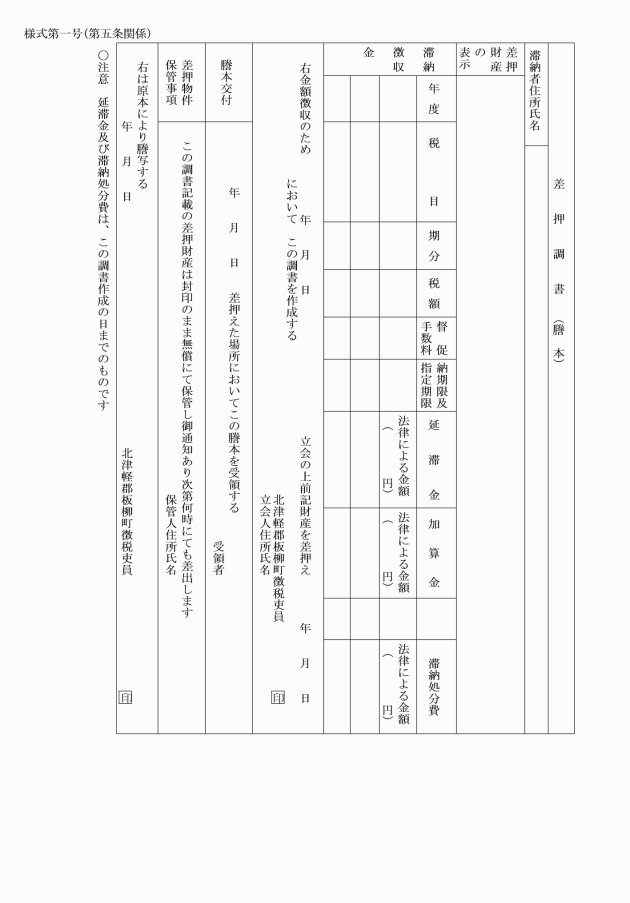

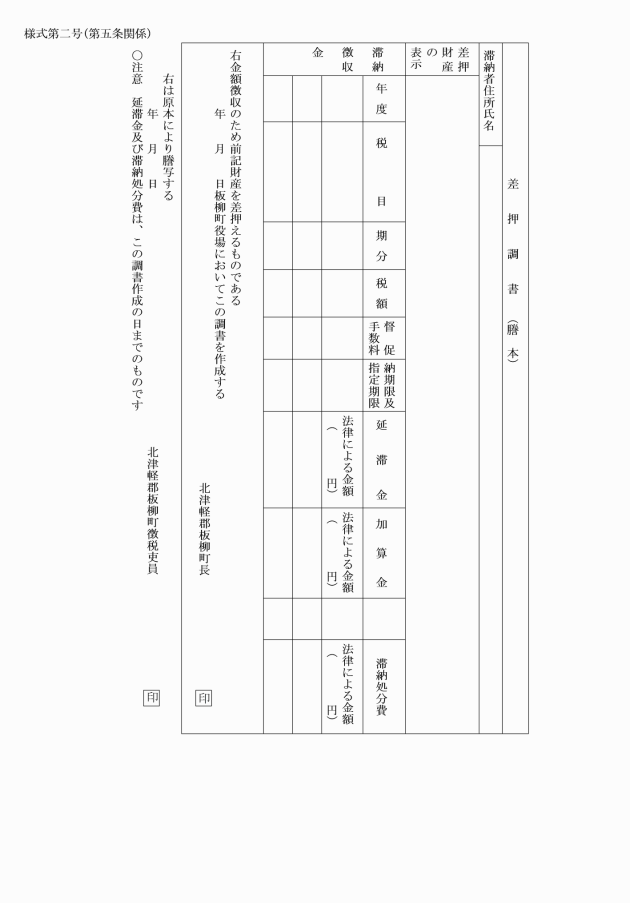

第七条 徴税吏員が差押執行したときは、差押調書謄本を作成して差押えした日から十日以内に滞納者及び立会人に交付しなければならない。ただし、債権及び所有権以外の財産権について差押執行したときはこの限りでない。

2 前項の差押調書謄本には、徴税吏員が署名押印しなければならない。

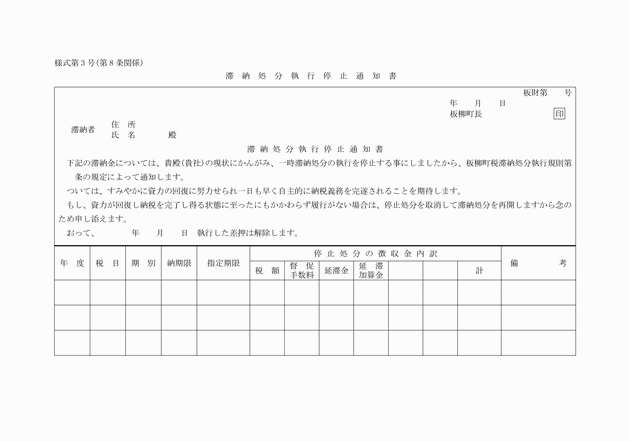

第八条 町税は、法の規定による滞納処分の例によって滞納処分をする際同法第百五十三条の滞納処分の執行を停止したときは、様式第三号の滞納処分執行停止通知書により滞納者に通知しなければならない。

(昭五一規則八・一部改正)

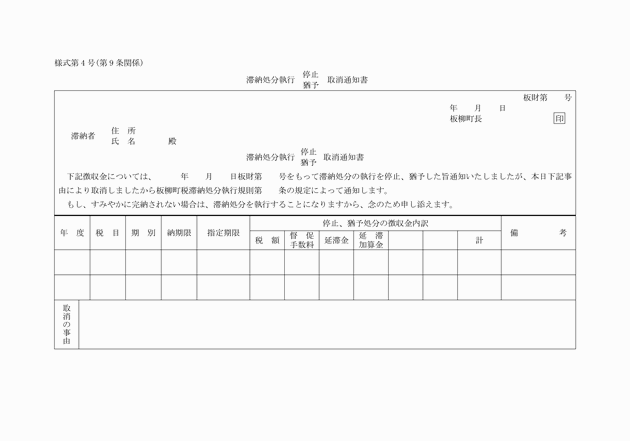

第九条 町長は、滞納処分の執行を停止した後三ケ年以内において、滞納者が法第百五十四条に該当すると認めた場合においては、滞納処分の執行の停止を取消し、様式第四号の滞納処分執行停止取消通知書により滞納者に通知しなければならない。

(昭五一規則八・一部改正)

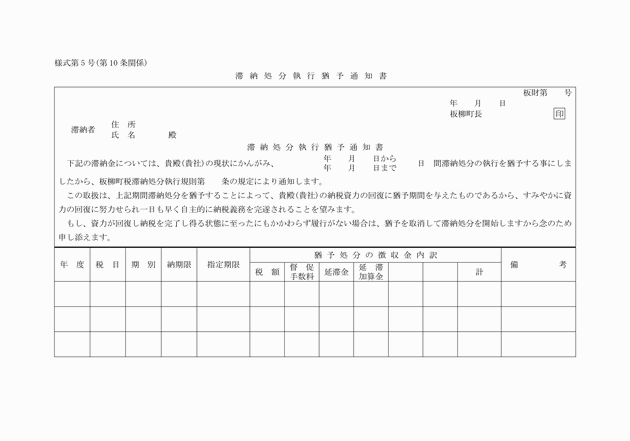

第十条 町長は、法の規定による滞納処分の例によって滞納処分をする際法第百五十一条の滞納処分の執行を猶予したときは、様式第五号の滞納処分執行猶予通知書により滞納者に通知しなければならない。

(昭五一規則八・一部改正)

第十一条 町長は、滞納処分の執行を猶予した期間内において滞納者が法第百五十四条に該当すると認めた場合においては滞納処分執行猶予取消通知書により滞納者に通知しなければならない。

(昭五一規則八・一部改正)

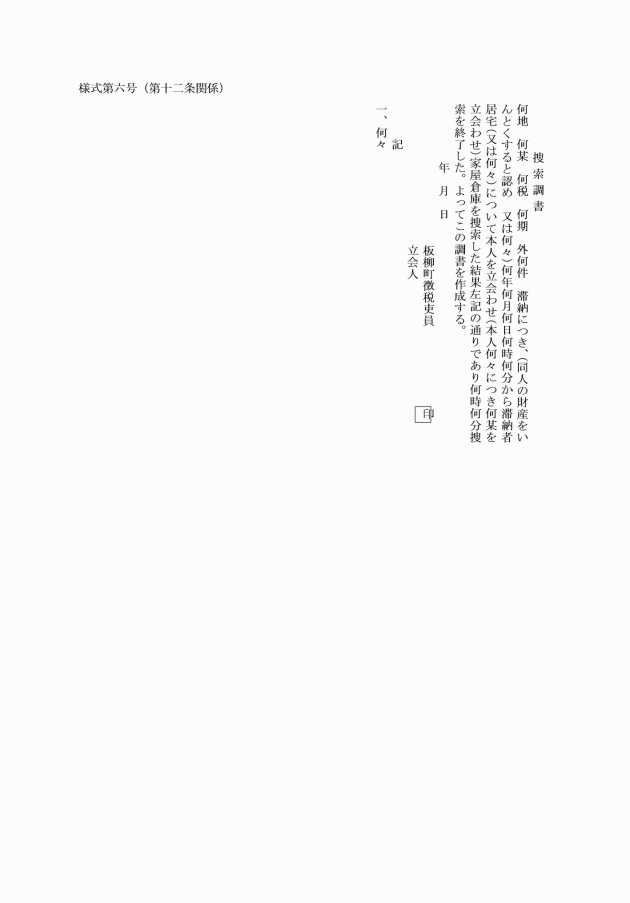

第十二条 徴税吏員は、法第百四十二条の規定により捜索をなした場合において財産がなく差押の執行ができないときは、様式第六号による捜索調書を作成して署名押印しなければならない。

2 前項の捜索調書を作成したときは、徴税吏員は、立会人の署名を求めなければならない。この場合において、立会人が署名しないときは、その理由を捜索調書に記載しなければならない。

(昭五一規則八・令四規則二四・一部改正)

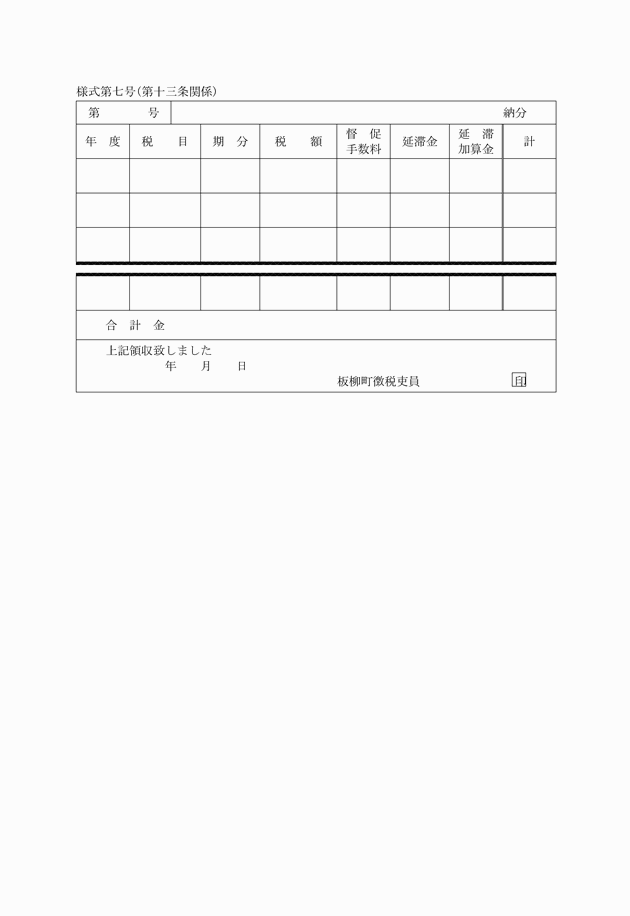

第十三条 徴税吏員は、第二条の規定により滞納者の財産について差押執行しようとするとき滞納者又は第三者から滞納に係る徴収金の完納を申し出た時は、差押執行を中止して徴収しなければならない。

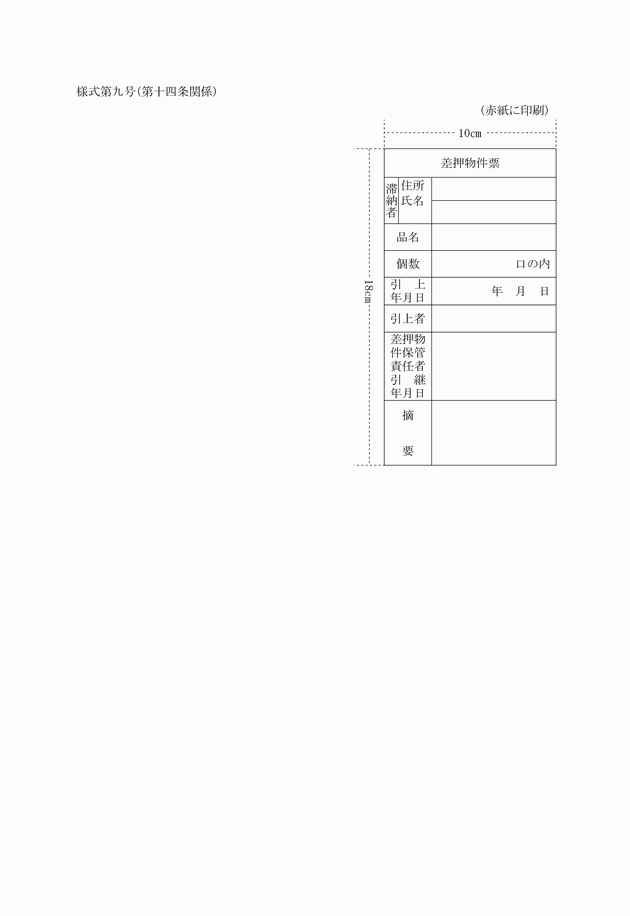

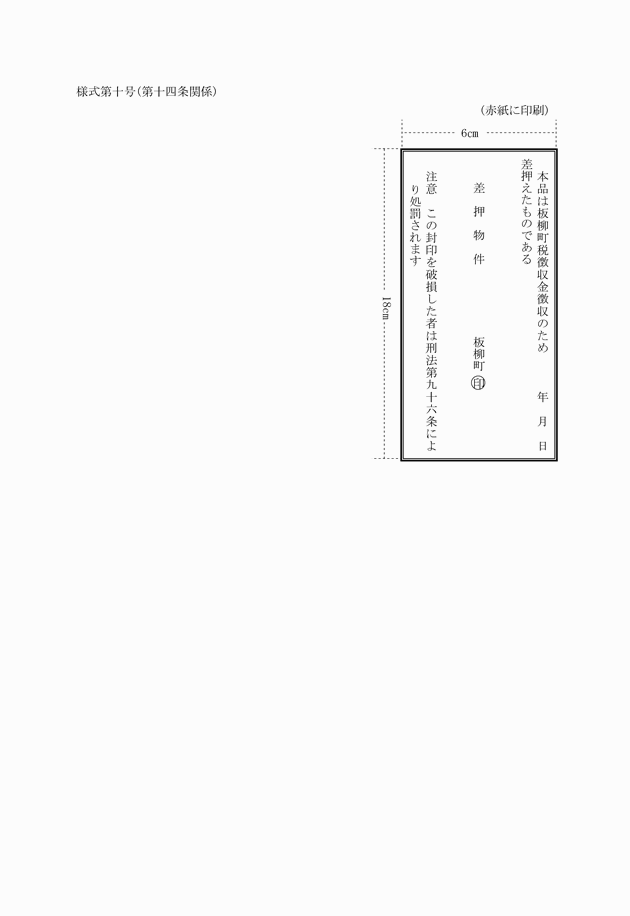

第十四条 動産及び有価証券について差押を執行するときは、徴税吏員がこれを占有してなさなければならない。ただし、差押えした動産の運搬が困難と認められるときは、滞納者、又は第三者に保管させることができる。

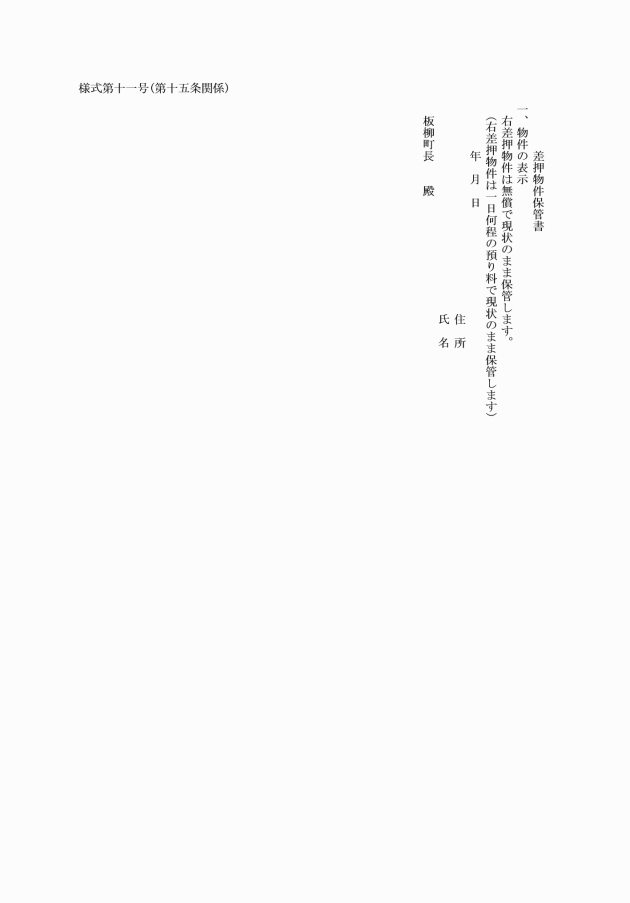

第十五条 差押物件を滞納者又は第三者に保管させたときは、様式第十一号の差押物件保管書を徴しなければならない。ただし、滞納者又は滞納者と同居する親族若しくは雇人である立会人に保管させた場合は、差押調書の末尾に保管することを約して署名したときはこの限りではない。

(令四規則二四・一部改正)

第十六条 質権の設定してある物件について差押えを執行するときは質権者からこの物件の引渡しを受けてなさなければならない。

第十七条 質権者が前条の引渡しを拒んだときは、質権者について法第百四十二条の規定による捜索をなし、その物件を占有して差押えを執行することができる。

(昭五一規則八・一部改正)

第十八条 滞納者の財産について差押執行する場合に、その財産が第三者の所有に属することを申立あった場合は、関係人又は証拠書類について調査し、第三者の所有に属するものと確認できないときは直ちに差押を執行するものとする。

第十九条 記名有価証券について差押執行するときは、滞納者名義のものでなければならない。ただし、白紙委任状又は白紙裏書のあるものについてはこの限りでない。

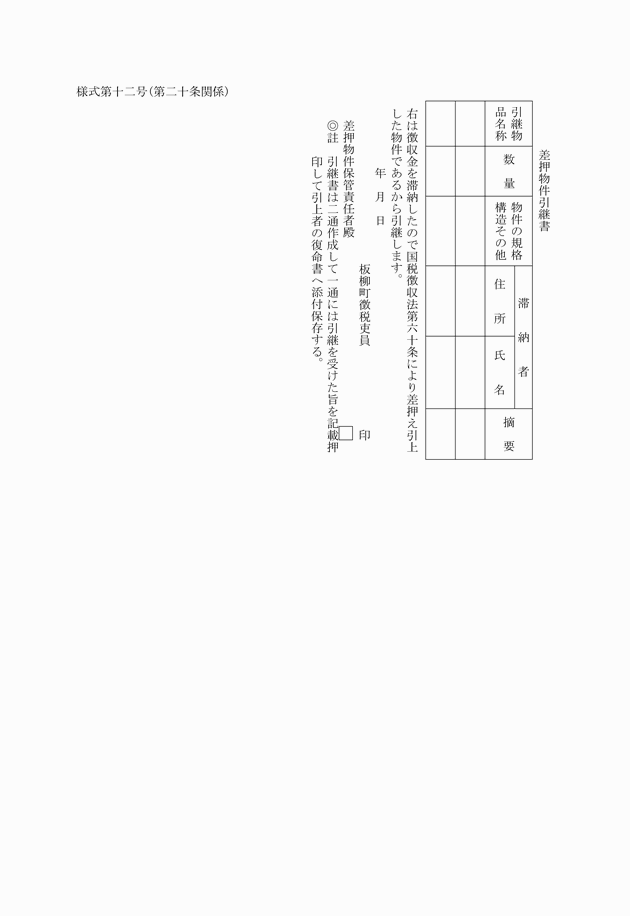

第二十条 徴税吏員は、差押物件を占有して保管場所に運搬したときは町長の指定する差押物件保管者に様式第十二号により引継しなければならない。

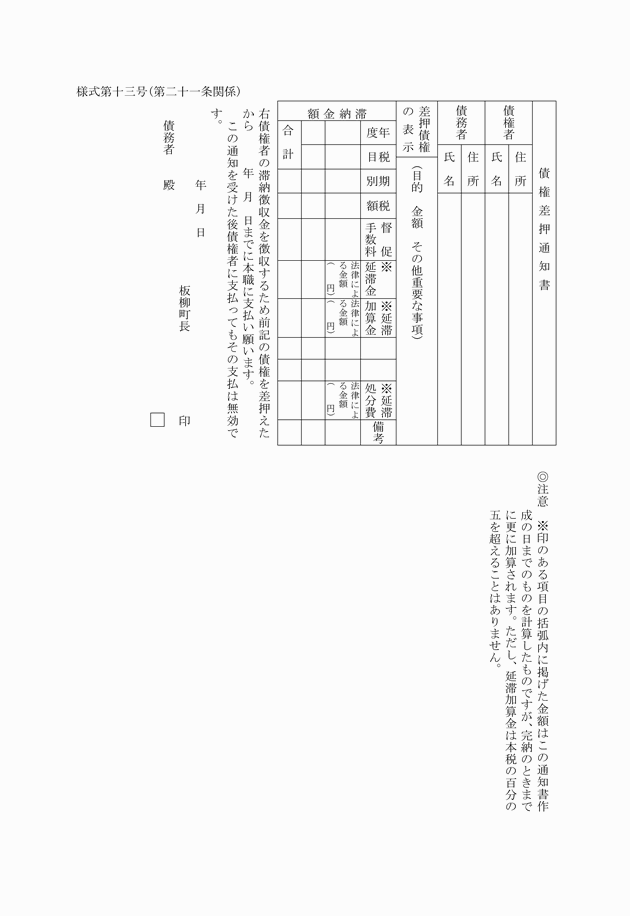

第二十一条 徴税吏員は、債権に差押執行したときは、差押えした日から十日以内にその債権者に差押調書謄本を、債務者については、様式第十三号の債権差押通知書を送付しなければならない。

第二十二条 債権の差押えについて必要があるときは、その債権を証する文書、帳簿の写又は債権者、債務者の供述書を作成して差押調書に添付するものとする。

第二十三条 供託金について差押執行したときは、供託物取扱規則に定める払渡しに関する規定により差押えした日から十日以内に供託所に請求しなければならない。

第二十五条 前条の債務者が債務を履行する資力がないと認めるときは、その差押えを解除することができる。

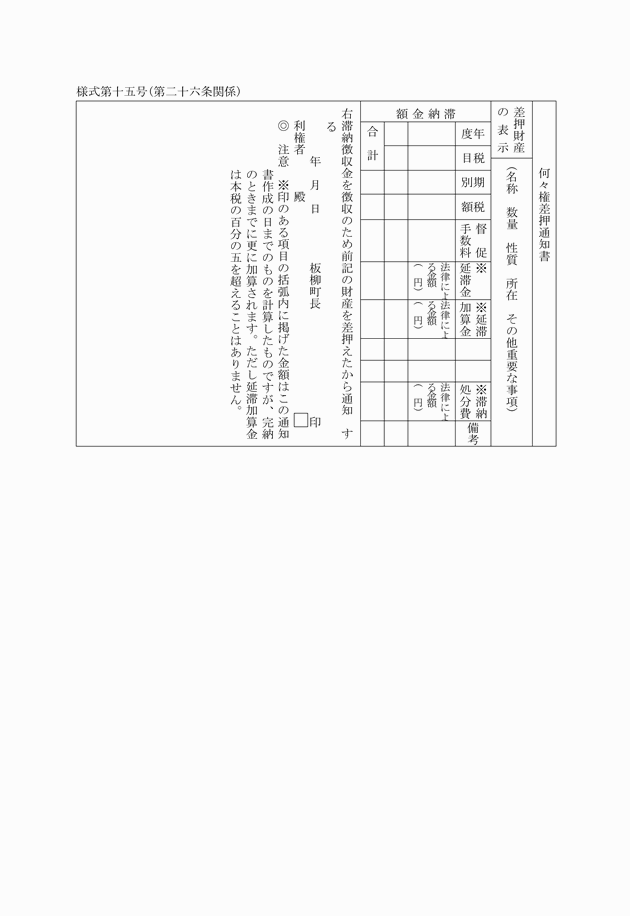

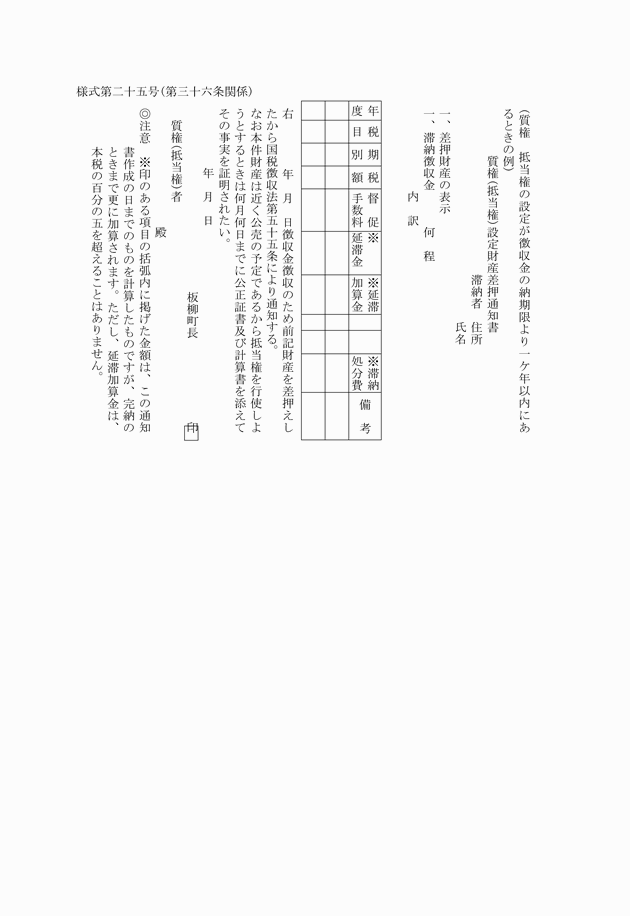

第二十六条 徴税吏員は、無体財産権について差押執行したときは差押えした日から十日以内にその権利者に様式第十五号により通知しなければならない。

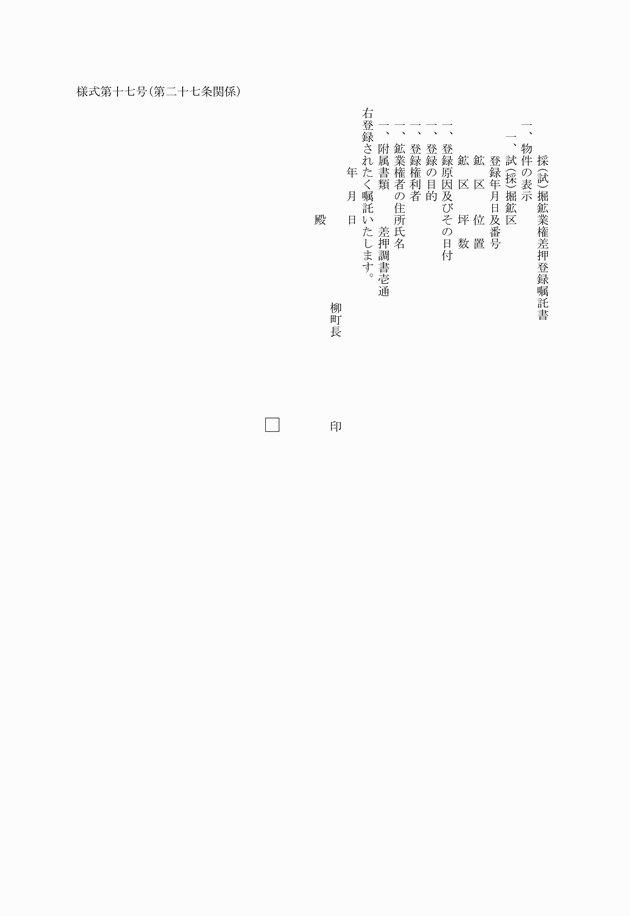

第二十八条 徴税吏員は、不動産、船舶並びに自動車について差押執行する時は、あらかじめその不動産、船舶並びに自動車を管轄する関係官公署について登記又は登録事項を調査しなければならない。

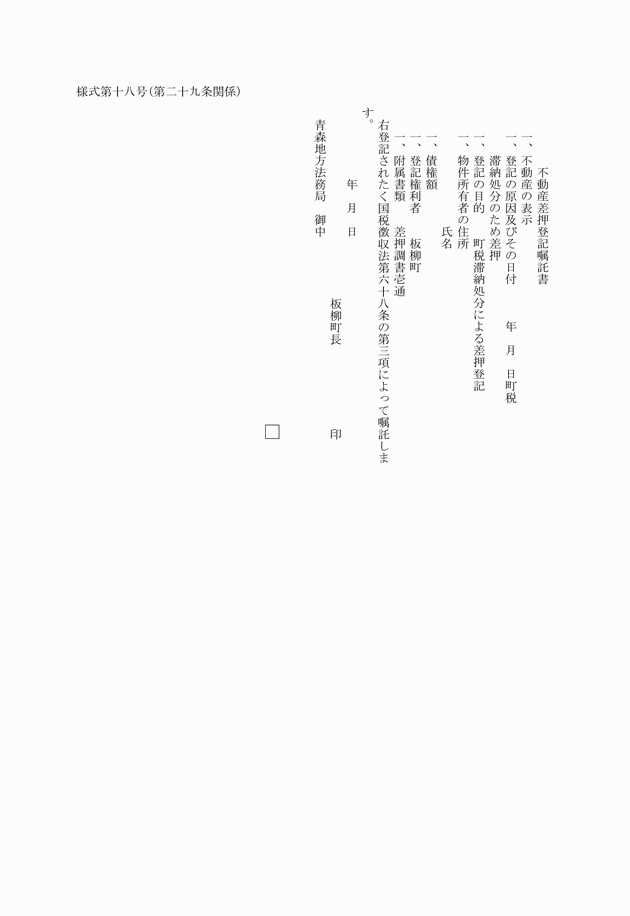

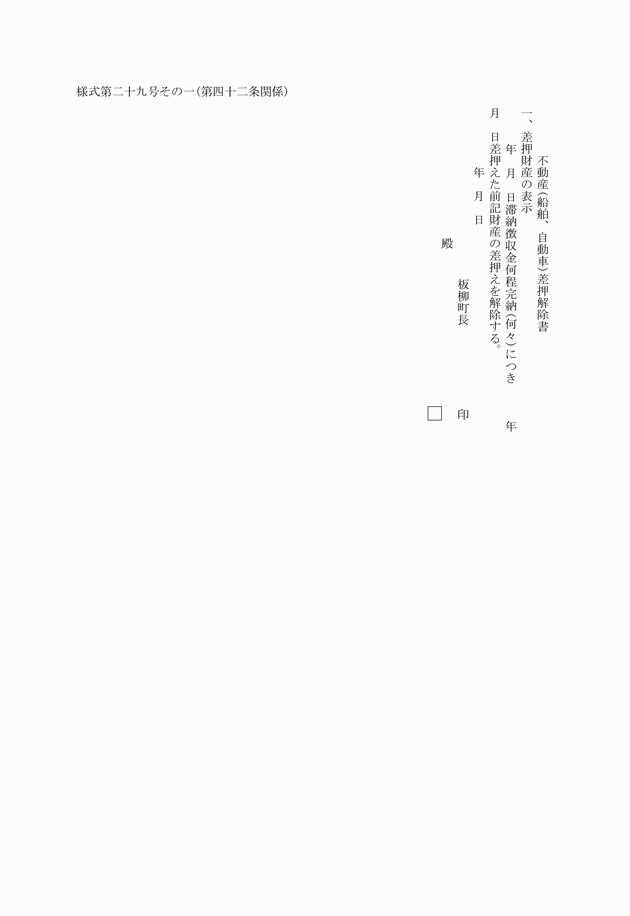

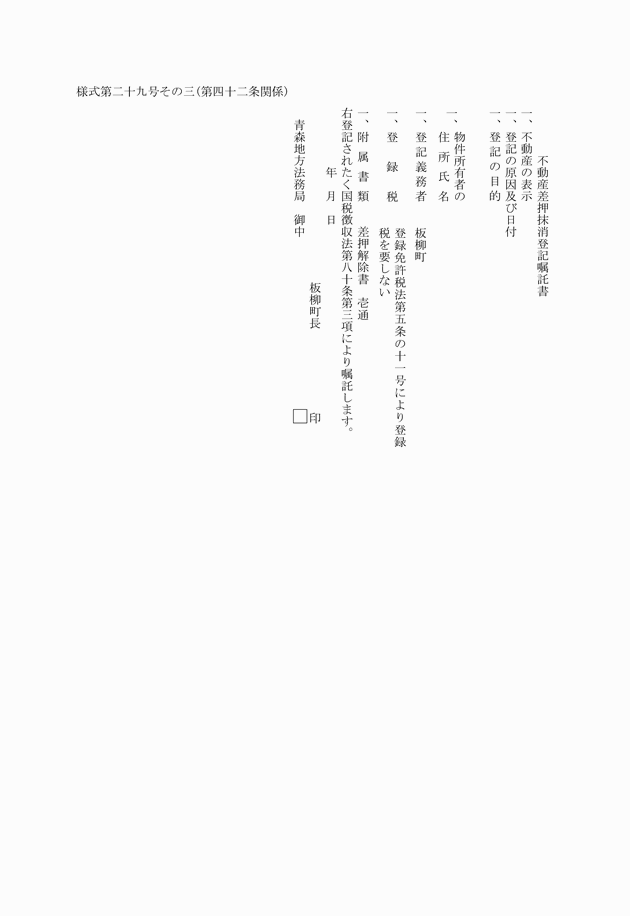

第二十九条 不動産又は船舶について差押執行したときは、差押えした日から十日以内に様式第十八号により、差押えの登記を不動産又は船舶を管轄する法務局に嘱託しなければならない。

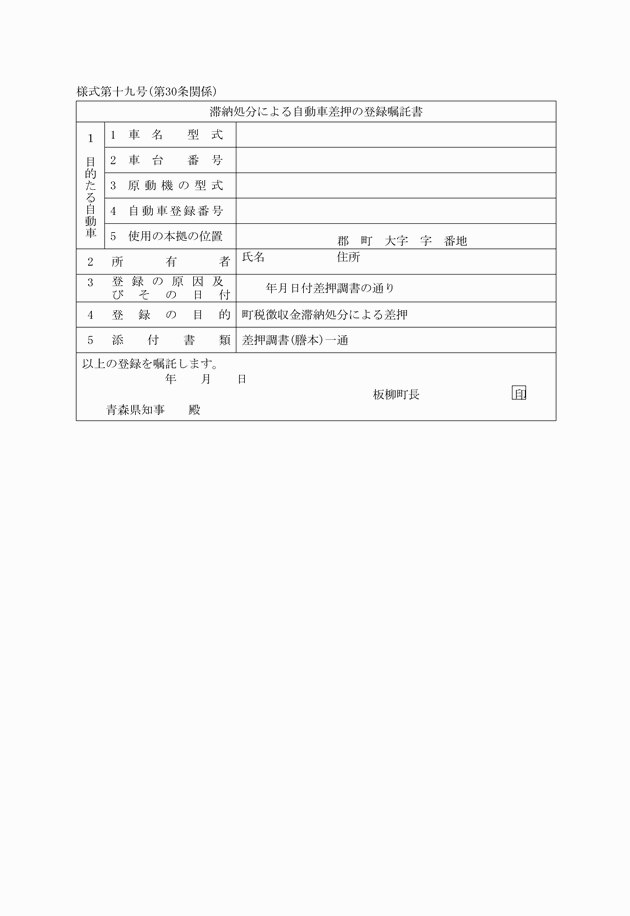

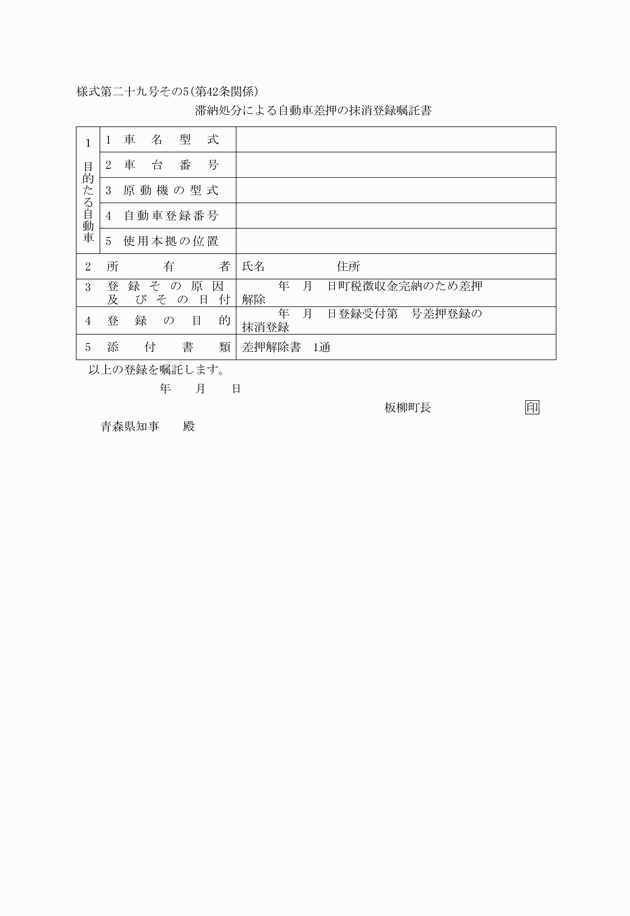

第三十条 自動車について差押執行したときは、差押えした日から十日以内に様式第十九号により差押えの登録をその自動車を管轄する都道府県知事に嘱託しなければならない。

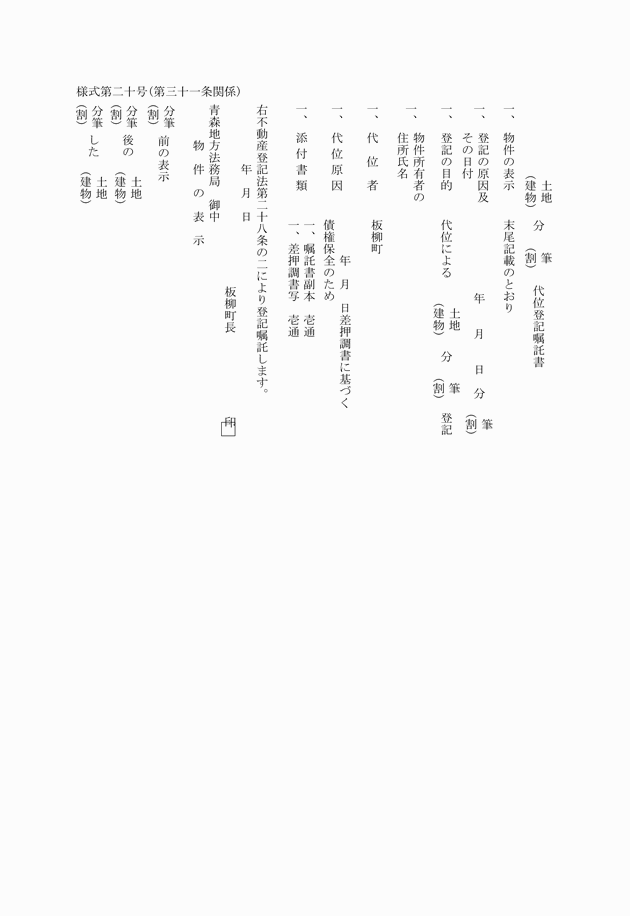

第三十一条 差押えした不動産について分割又は区分する必要のあるときは分割又は区分の代位登記を様式第二十号により管轄する法務局に嘱託しなければならない。

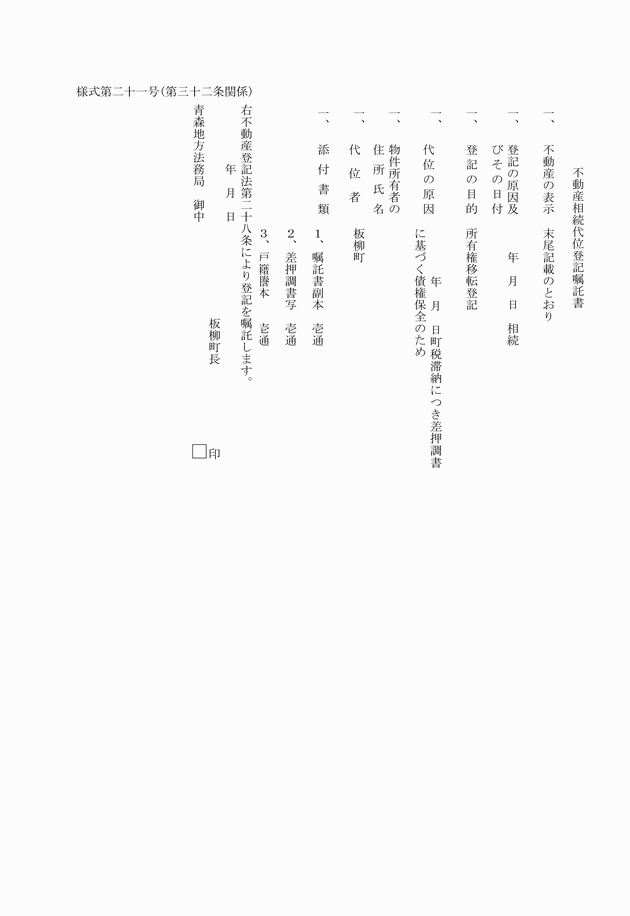

第三十二条 不動産又は船舶について差押執行のため相続の代位による権利移転の必要があるときは様式第二十一号により管轄する法務局に嘱託しなければならない。

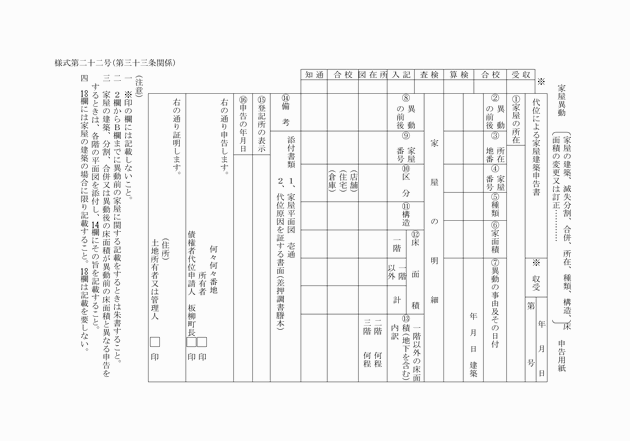

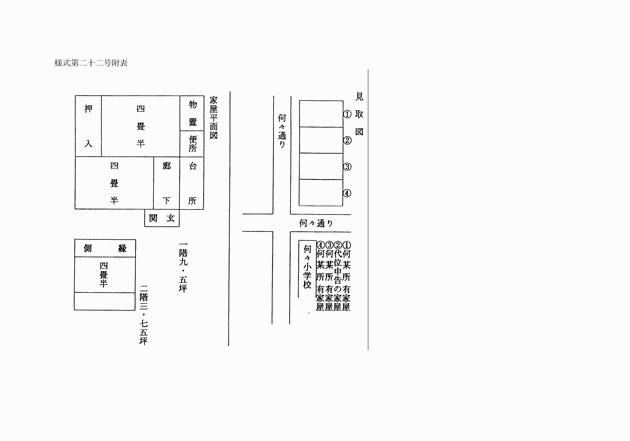

第三十三条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第九十一条に規定する登記のない建物に規定する申告のない建物について差押登記を嘱託する場合は様式第二十二号により管轄する法務局に代位申告しなければならない。

(昭五一規則八・一部改正)

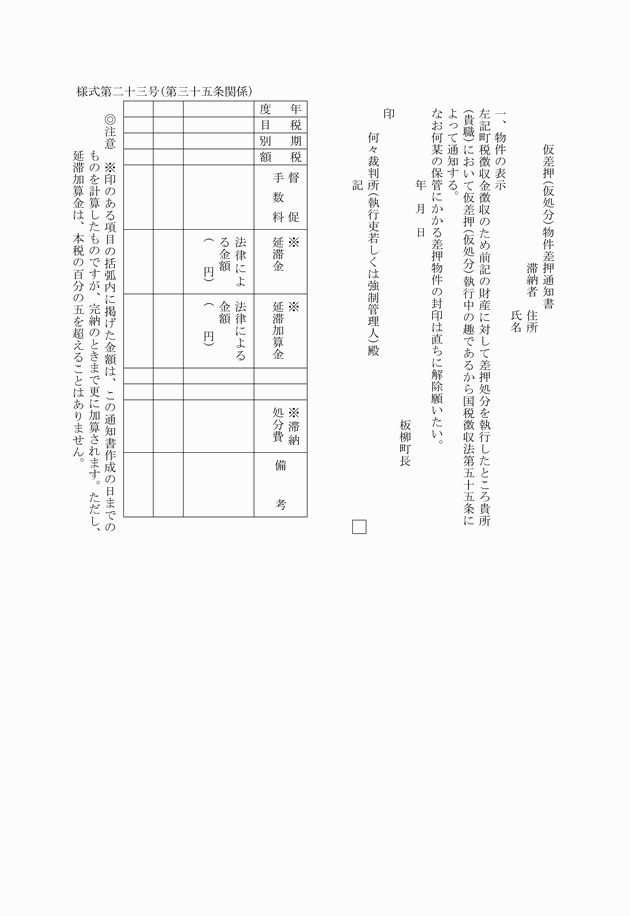

第三十五条 徴税吏員は、仮差押又は仮処分を受けている財産について差押執行するときは、様式第二十三号により執行、裁判所又は執行吏若しくは強制管理人に通知しなければならない。

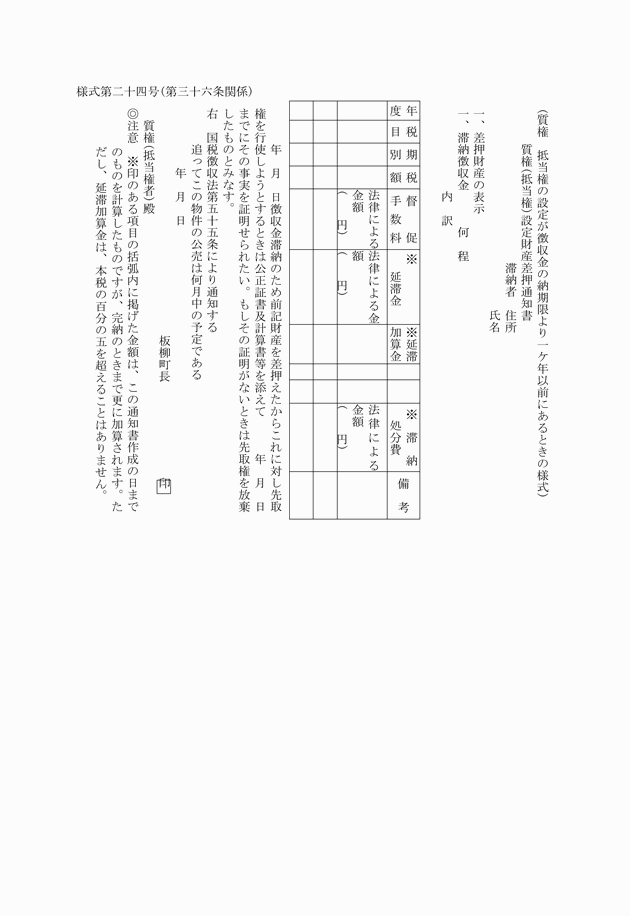

第三十七条 差押執行した財産に質権又は抵当権の設定があり、その質権又は抵当権設定の日が徴収金の納期限から一年前であって、債権者が先取権を行使するとき又は残余金について配当を要求するときは公正証書を添付しなければならない。ただし、登記又は登録してある財産については登記又は登録を証する書面で立証しなければならない。

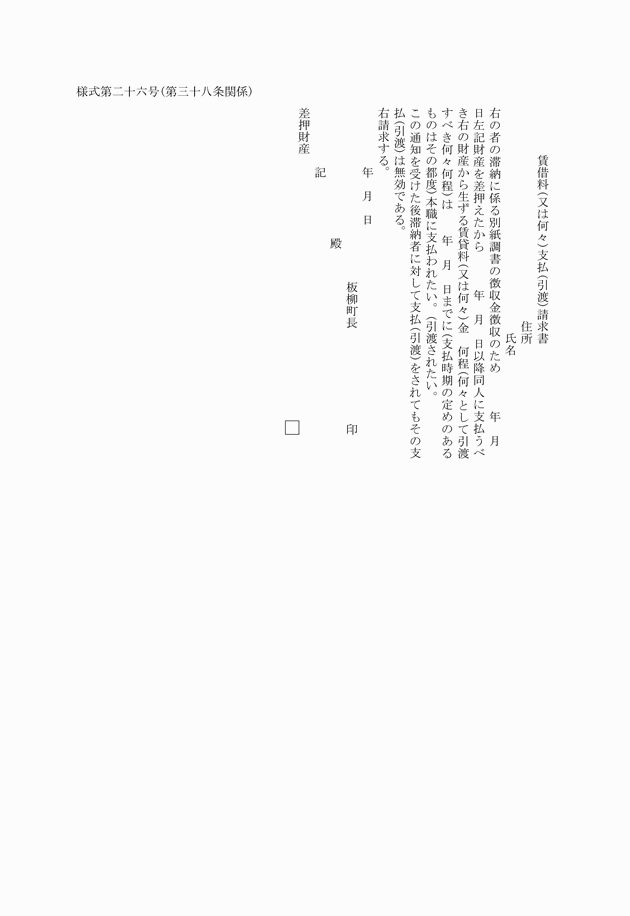

第三十八条 果実の生ずる財産について差押執行した場合においてその果実を取得する必要があると認めるときは第三債務者に様式第二十六号により請求しなければならない。

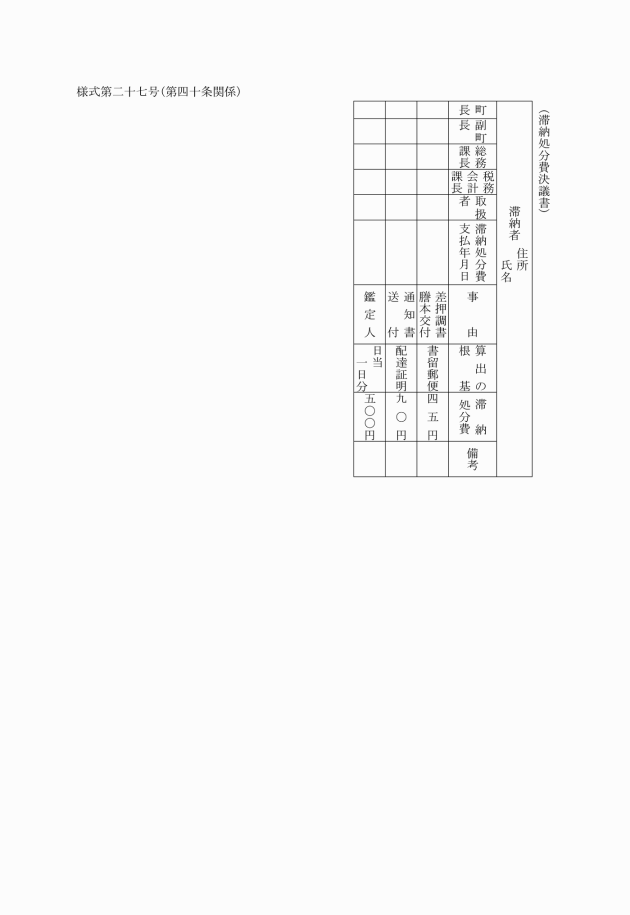

第三十九条 滞納処分費は次の各号の種目の費用について徴収しなければならない。

一 差押えに係る費用

差押物件収集のため要した人夫賃

差押登記又は嘱託書の送付費

天然又は法定果実の引渡し又は支払要求書の送付費

二 保管に係る費用

保管料(保管人の報酬を含む。)

蔵敷料

保存費(牛馬等の飼料を含む。)

三 運搬に係る費用

荷造費

人夫賃

運搬費

四 公売に係る費用

公売公告の新聞掲載料及び文書の送付費

官公署に公告掲示嘱託に要した送付費

鑑定人又は競売人の報酬(日当、手当、旅費等)

公売の場所又は器具の使用料

公売の場所に運搬した差押物件の運搬料

売却決定通知書の送達費

売却物件授受に係る書類の送達費

五 通信費

第四十一条 運搬料又は保管料等に要した滞納処分費を二人以上の滞納者に分割負担させる場合は、差押物件の容量、又はその他の標準により分割しなければならない。

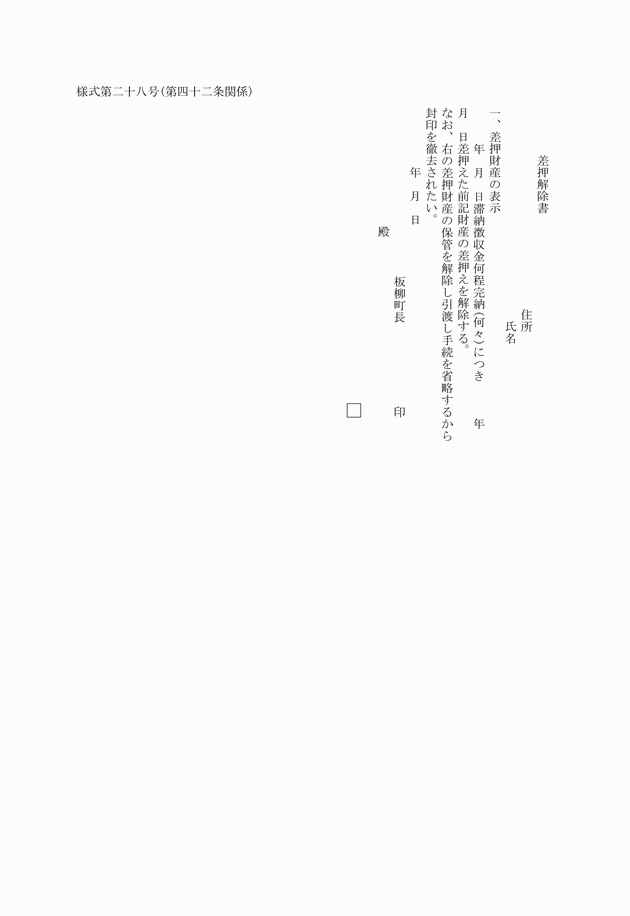

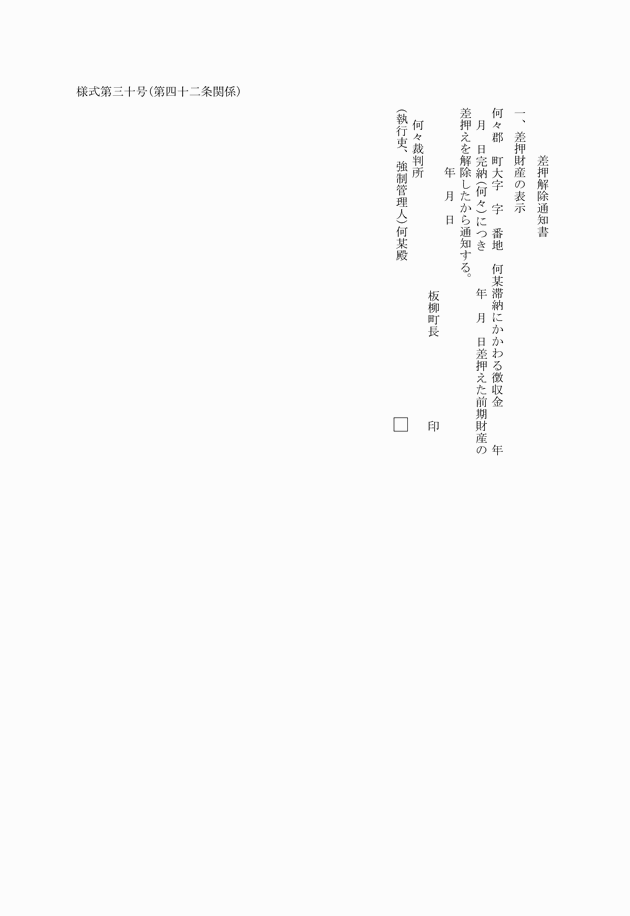

第四十二条 差押に係る徴収金を滞納者又は第三者から完納あったとき又はその他の事由により差押解除した場合は、様式第二十八号の差押解除書を十日以内に滞納者に交付しなければならない。

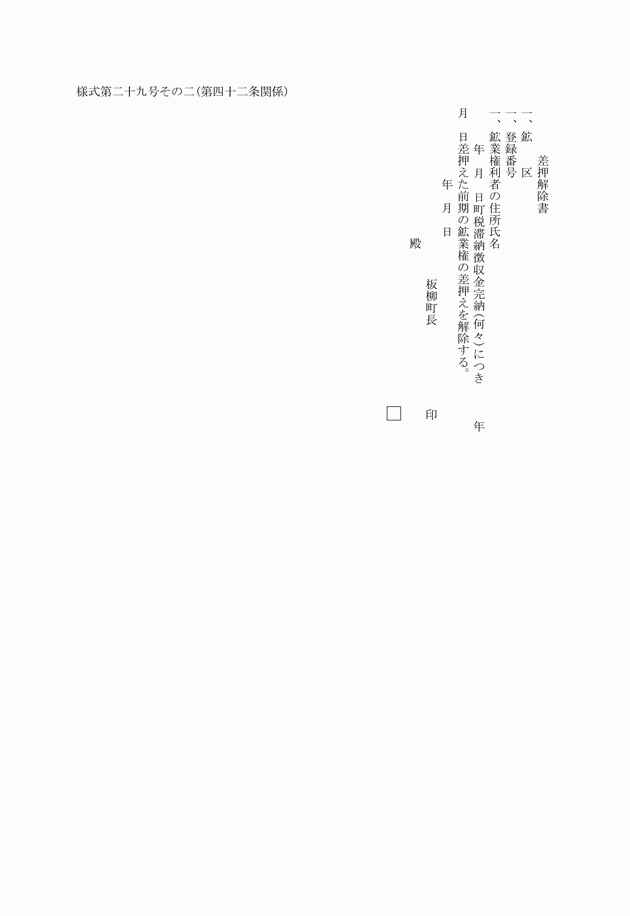

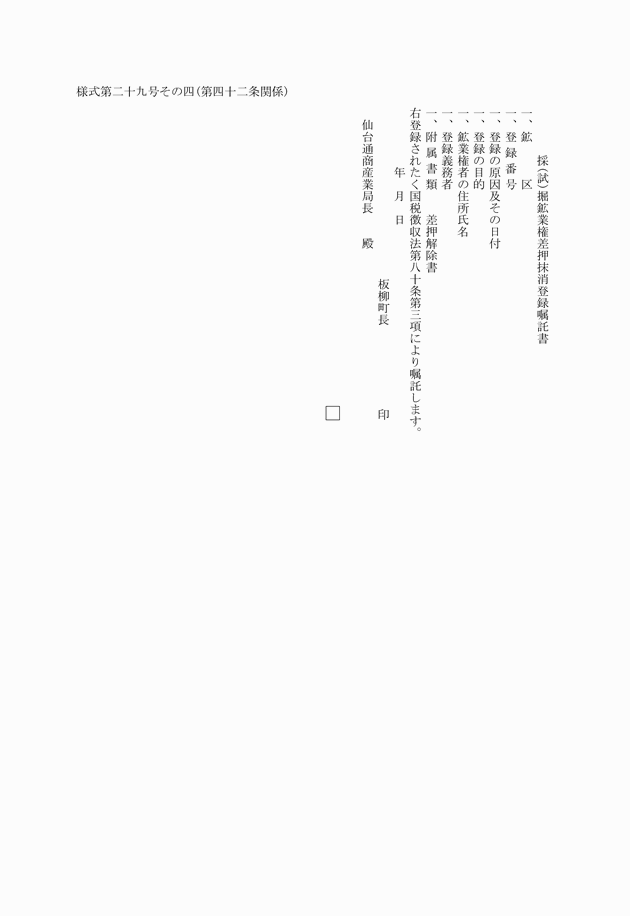

2 差押えの登記又は登録してあるものについては様式第二十九号により差押抹消登記又は差押抹消登録の嘱託を登記又は登録官公署にしなければならない。

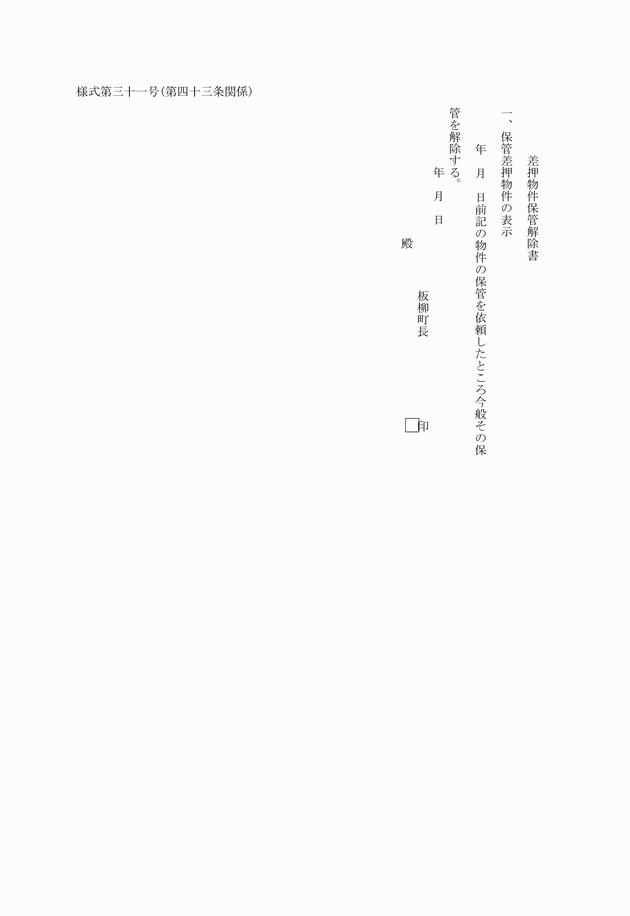

第四十三条 町の保管に係る差押物件又は第三者に保管させている差押物件について解除したときは保管場所において封印し撤去して滞納者又は権利者に引渡ししなければならない。

2 前項により引渡したときは受領証を徴しなければならない。

4 滞納者に保管させている物件を差押解除した場合において差押解除書に封印の撤去並びに引渡しの手続を省略する旨を記載して交付したときはその手続を省略することができる。

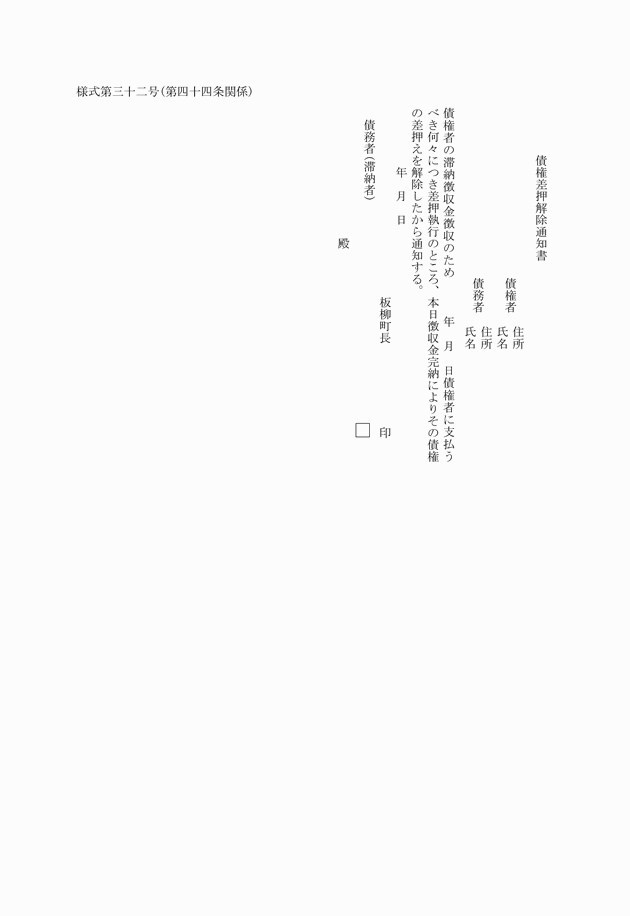

第四十四条 債権の差押を解除した時は債務者及び滞納者に解除した日から五日以内に様式第三十二号により通知しなければならない。

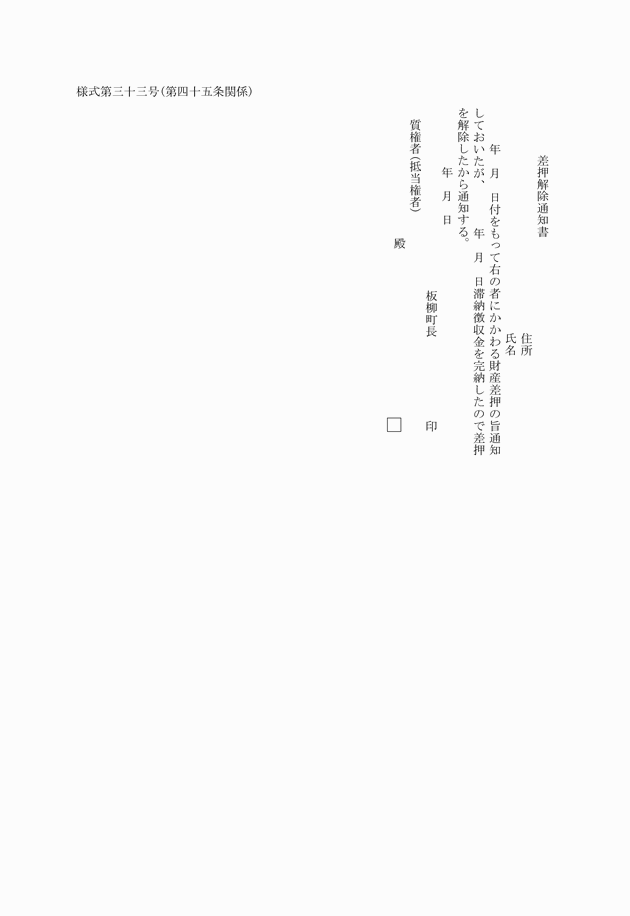

第四十五条 質権又は抵当権の設定してある物件の差押解除した時は、質権又は抵当権者に解除した日から五日以内に様式第三十三号によって通知しなければならない。

第三章 公売手続

第四十六条 差押えした動産、有価証券、法第六十二条により第三債務者から給付をうけた物件、債券及び所有権以外の財産権は通貨を除くほか、公売により換価しなければならない。

2 前項の公売は、入札又は競売の方法を以ってする。

(昭五一規則八・一部改正)

第四十七条 競売の方法を以って物件を公売するときは、競売人を選定して取扱いさせることができる。

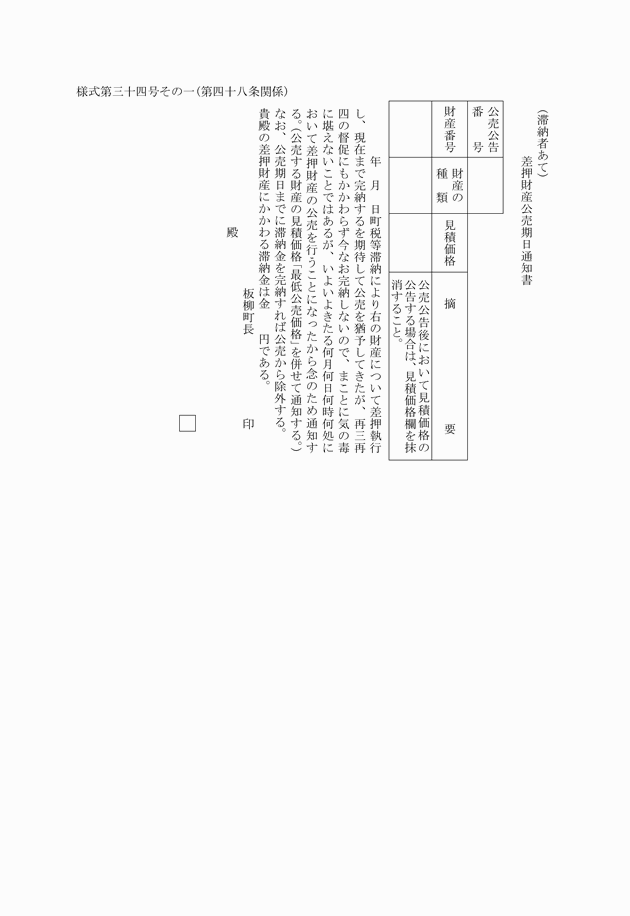

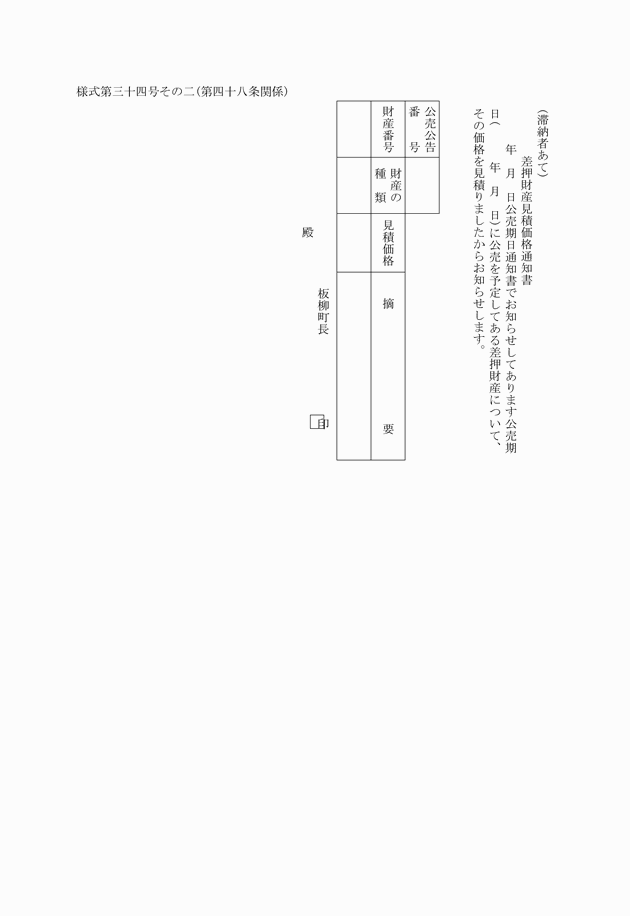

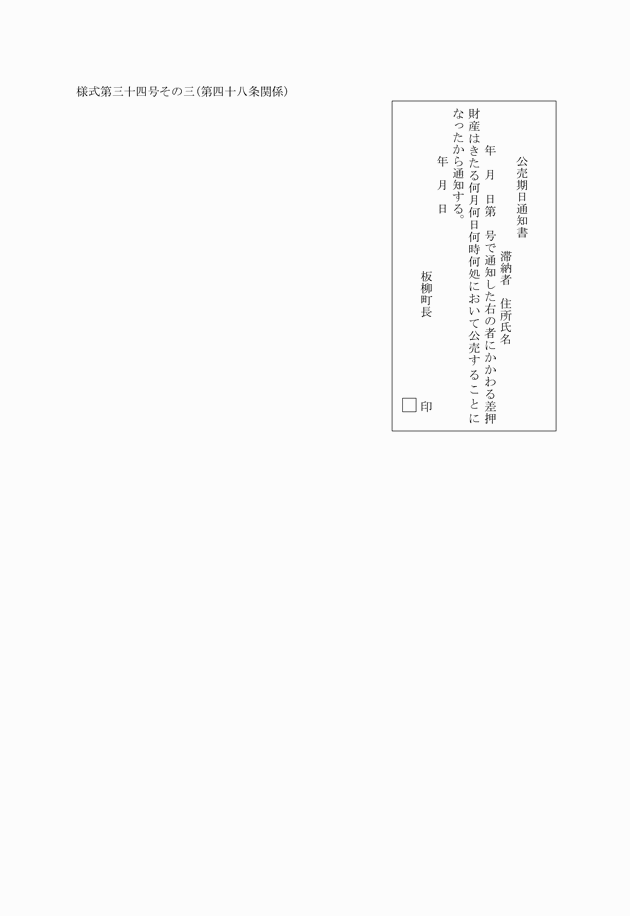

第四十八条 公売を執行するときは、公売期日、場所、見積価格(最低公売価格)その他必要な事項を、あらかじめ滞納者若しくは質権者又は抵当権者に様式第三十四号により通知しなければならない。

2 公売公告後において見積価格の公告をする場合において見積価格を通知する期間がないときはその通知を省略することができる。

第四十九条 公売物件二件以上あるときは、一件ごとに番号を付して公売するものとする。ただし、必要がある場合は、滞納者の差押物件を一括又は区分して公売することができる。

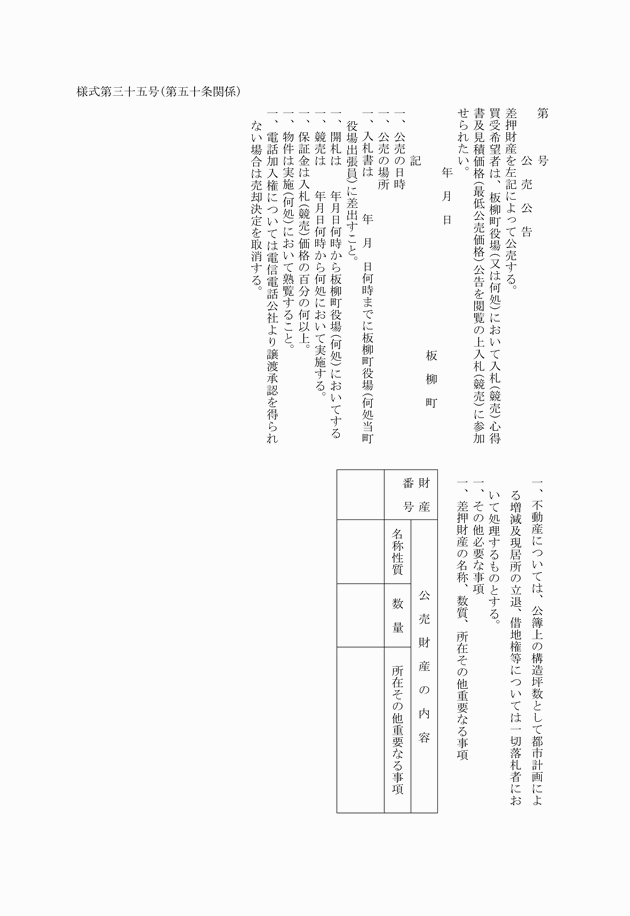

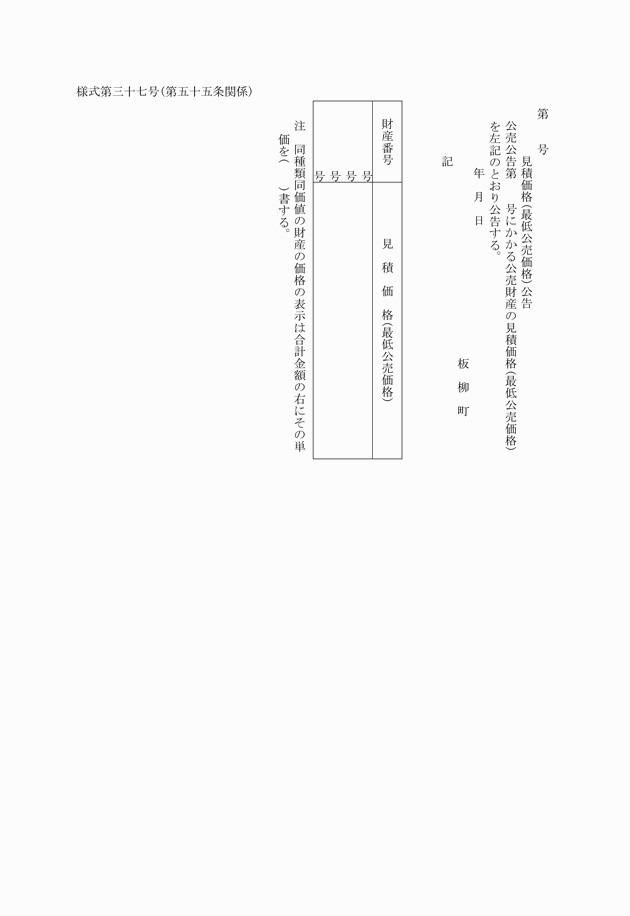

第五十条 公売公告は様式第三十五号によらなければならない。

第五十一条 公売期日は、公告の初日から十日を経過した後の日としなければならない。ただし、物件が不相応の保管費を要するとき又は著しくその価格を減損するおそれのあるもの若しくは再度以上の公売にわたる場合は、その期間を短縮することができる。

第五十二条 公売公告又は見積価格(最低公売価格)公告は役場掲示場に掲示して行わなければならない。

第五十三条 公売公告した後公売を中止したとき又は公告事項を変更したときは、直ちに中止又は変更の公告をしなければならない。

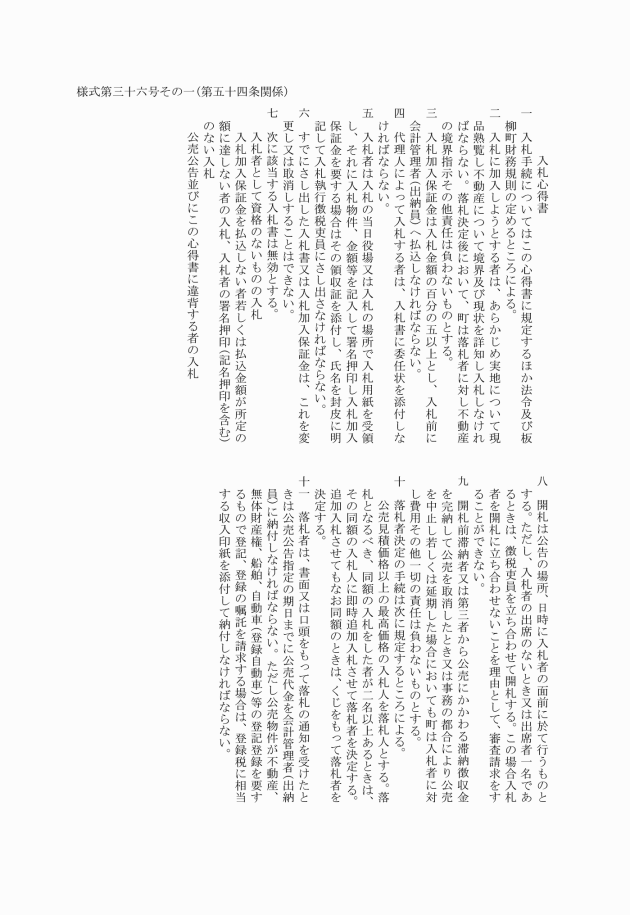

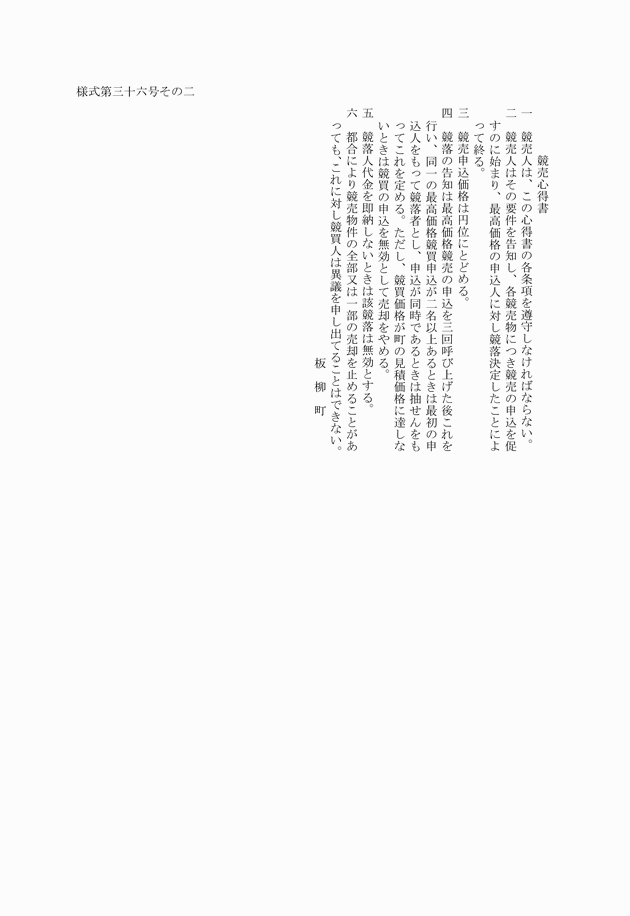

第五十四条 公売の場合は様式第三十六号の入札又は競売心得書を作成して公売の場所に備えておかなければならない。

一 競売の方法により公売するとき。

二 同種同価値の財産を一時に多量に公売するとき。

三 再度公売してもなお買受人なきか又はその価格が見積価格に達しないとき。

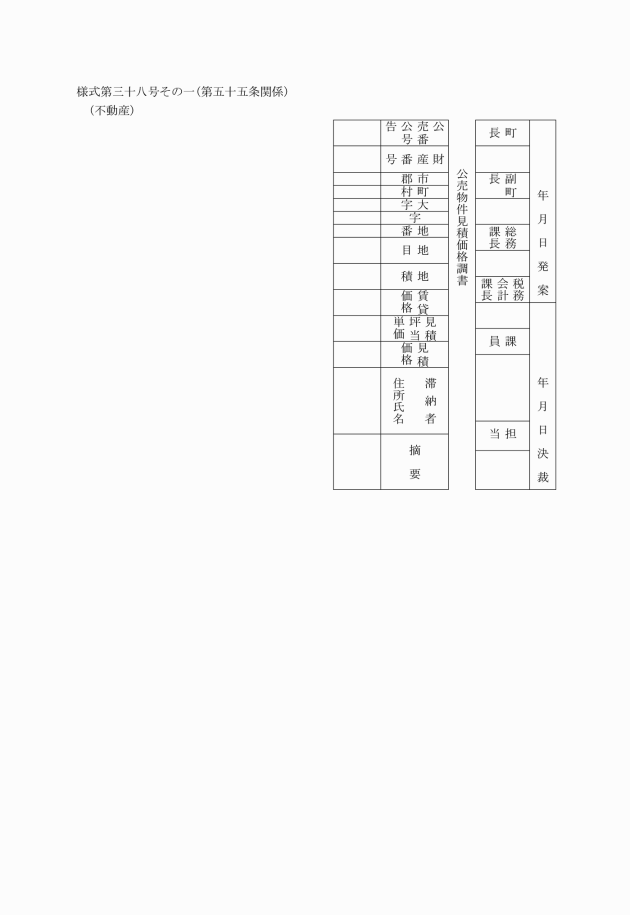

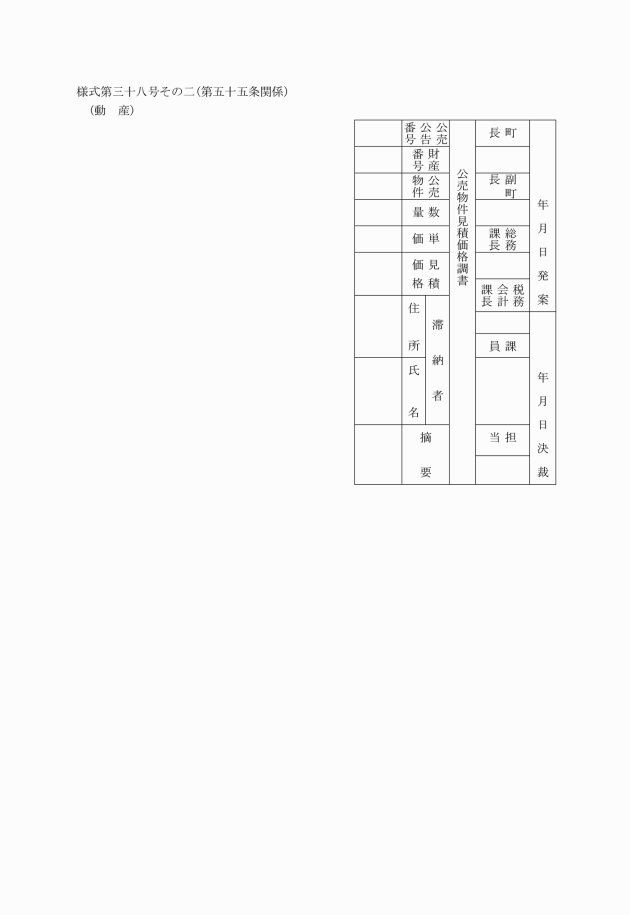

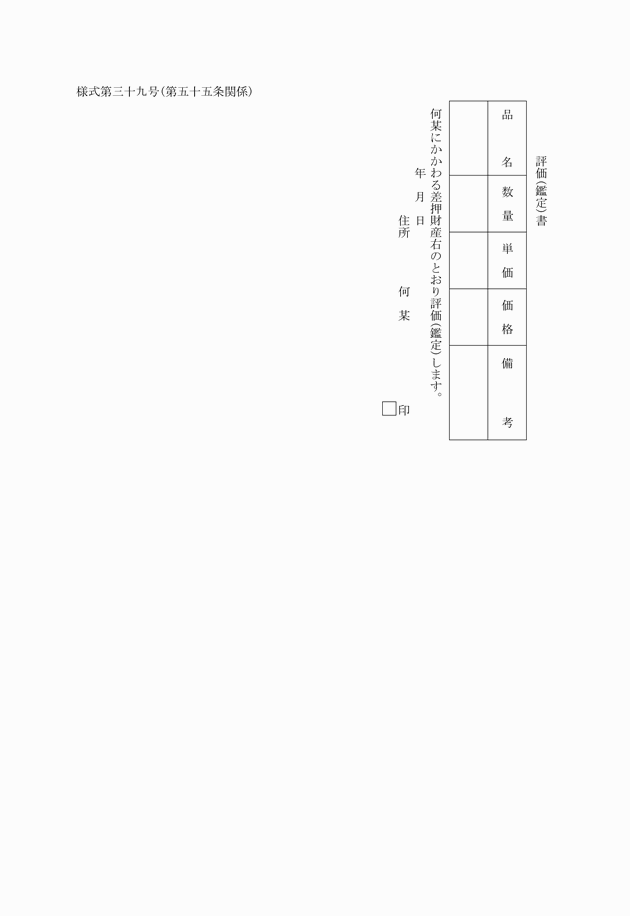

3 見積価格の見積りがたい物件については鑑定人を選定して、様式第三十九号の評価(鑑定)書を提出させ、その価格を参考にして見積価格を定めなければならない。

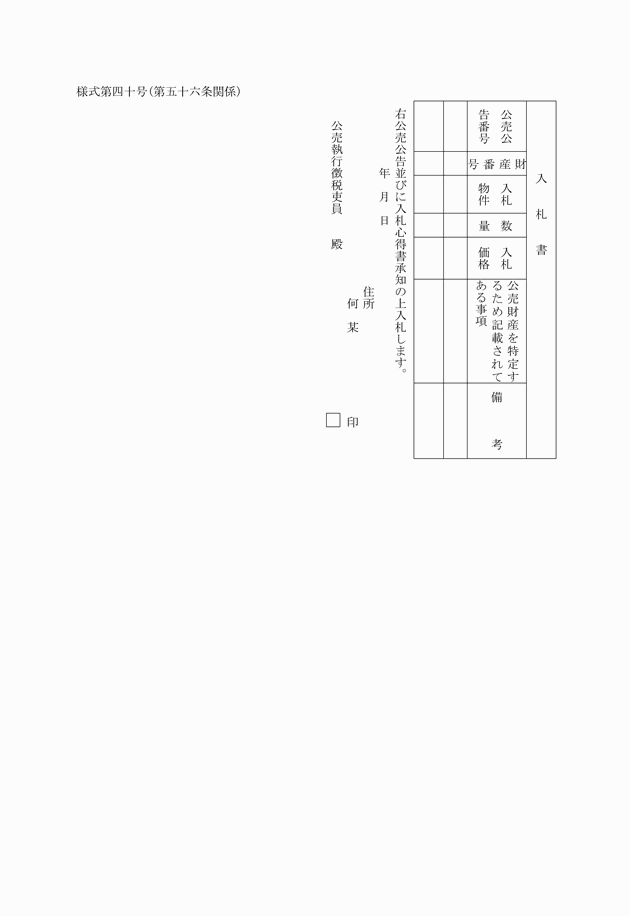

第五十六条 入札書は様式第四十号により公売公告番号、財産番号、公売財産を特定するため、記載されてある事項、物件の種類、数量及び入札価格を記載したものを封かんして提出しなければならない。

第五十七条 開札は、公告した場所、日時に入札者に立会わせて行い、見積価格を超えた最高入札者をもって最高価申込者と決定しなければならない。ただし、入札者又はその代理人が開札の場所に出席しないときは、その立会のない場合においても開札して最高価申込者を決定することができる。

(昭五一規則八・一部改正)

第五十八条 見積価格を超える同価格の入札をしたものが二名以上あるときは、その同価格の入札者に直ちに追加入札をさせて落札者を決定することができる。

2 追加入札の価格がなお同じときは、くじをもって落札者を決定しなければならない。

第五十九条 差押物件を公売するも買受人のないとき又は入札価格が見積価格に達しないときは、更に公売の手続をしなければならない。

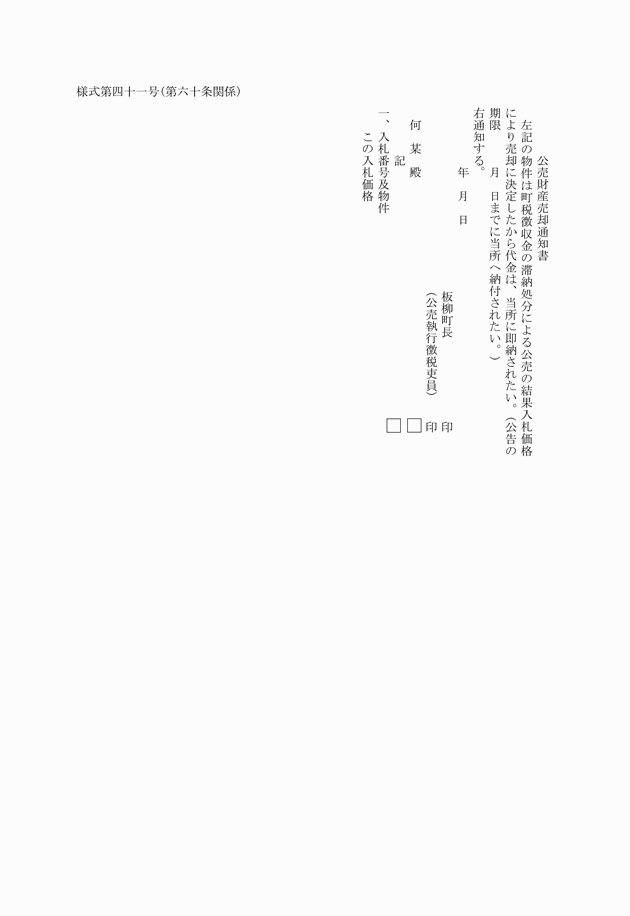

第六十条 徴税吏員は、公売物件の売却を決定したときは様式第四十一号の売却通知書を落札者に交付しなければならない。

第六十一条 公売落札代金は即納としなければならない。ただし、特に必要がある場合は公売公告に別に納付期日を定めて納付させることができる。

3 公売物件の落札者が公売公告に定める期限までにその代金を完納しないときは、その売却決定を取消さなければならない。

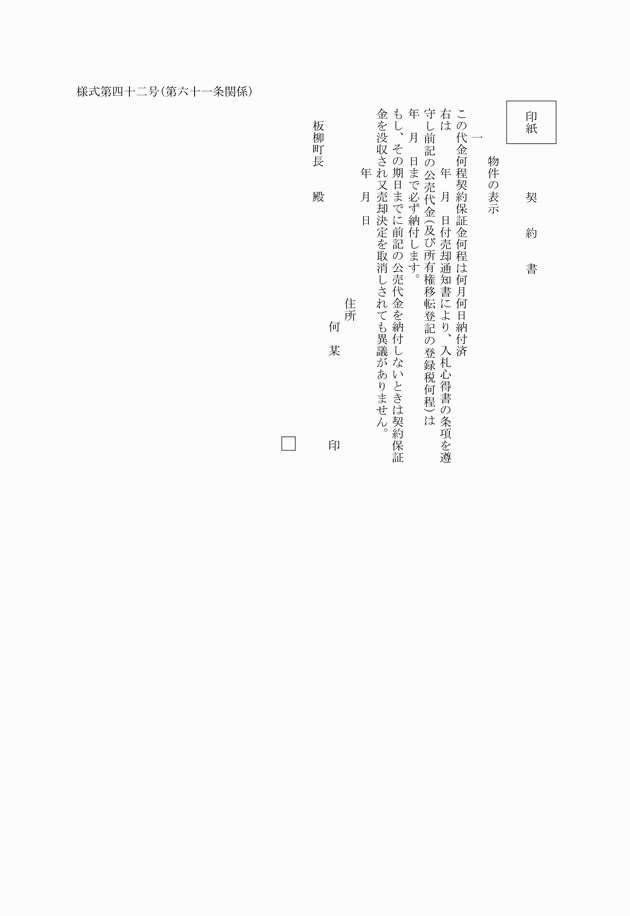

第六十二条 公売又は随意契約により売却した物件の買受人が代金を納付するときは、様式第四十三号の納付書に添えて納付しなければならない。

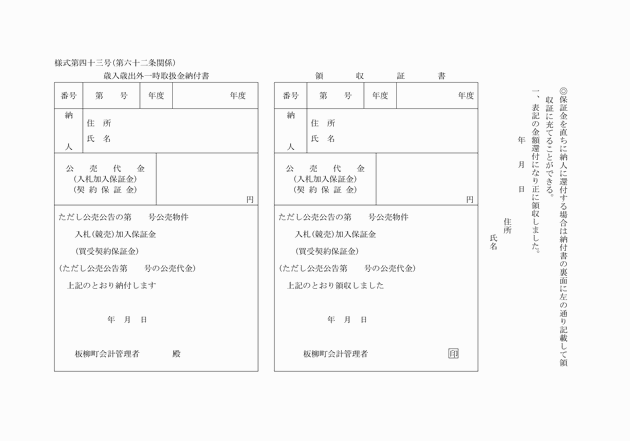

第六十三条 差押物件の入札による公売に加入する者は、入札価格の百分の五以上の加入保証金を様式第四十三号の納付書に添えて会計管理者又は出納員に納付しなければならない。

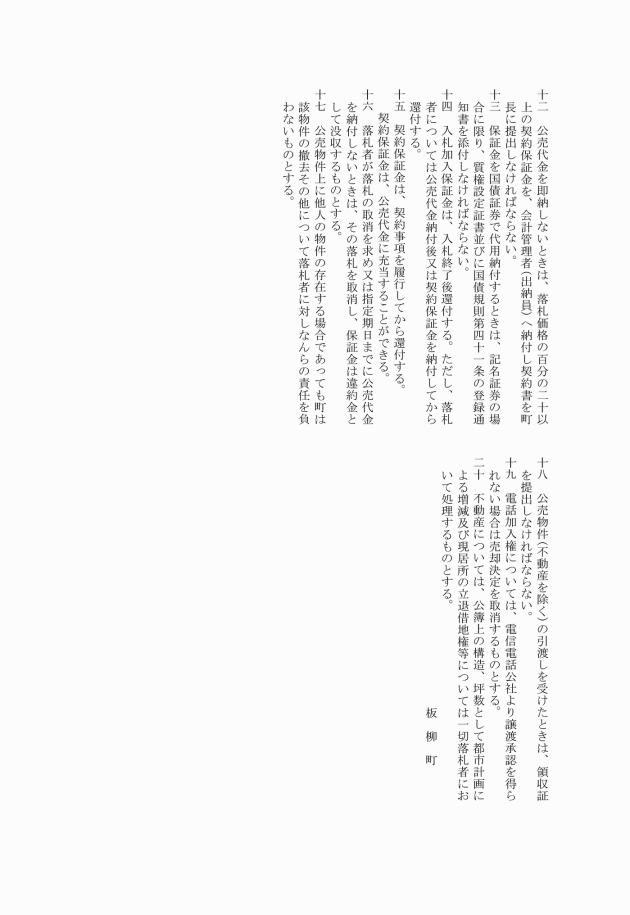

2 差押物件の公売による落札者は公売代金を即納する場合のほかは落札価格の百分の二十以上の契約保証金を前項の手続により納付しなければならない。

(平一九規則二二・一部改正)

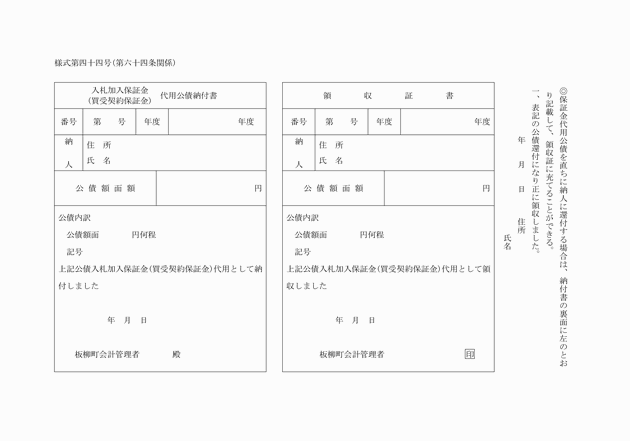

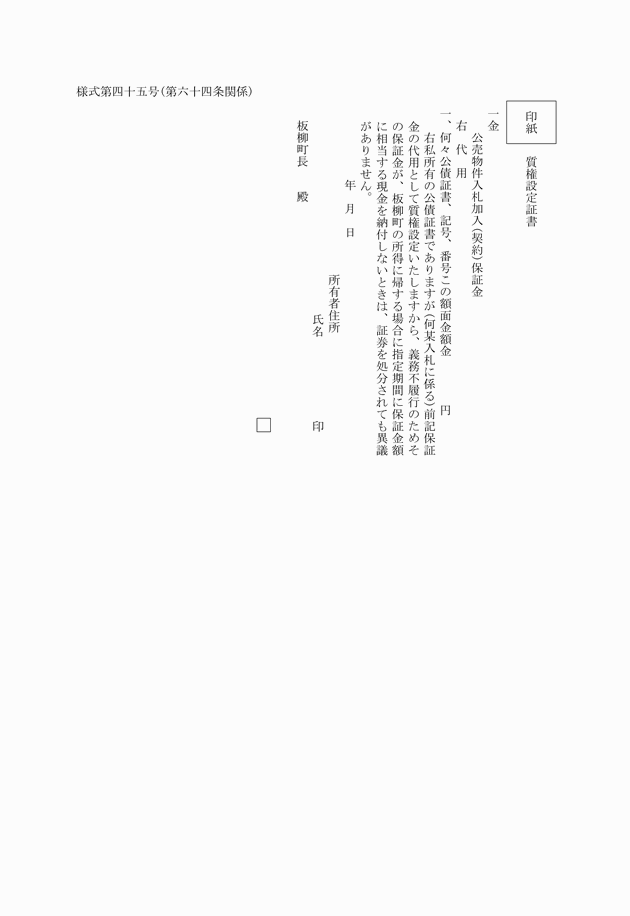

第六十四条 加入保証金又は契約保証金は国債証券をもって代用納付することができる。

3 記名国債証券を代用納付する場合は、様式第四十五号の質権設定証書及び国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第四十一条の登録通知書を添付しなければならない。

(平一九規則二二・一部改正)

第六十五条 加入保証金は売却決定後、公売代金又は契約保証金を納付しない場合を除くほか公売終了後還付しなければならない。

2 加入保証金を還付し、直ちに契約保証金を納付させる必要があるときは、加入保証金を契約保証金に充当させることができる。

第六十六条 契約保証金は、公売代金指定期日までに納付したときは還付しなければならない。

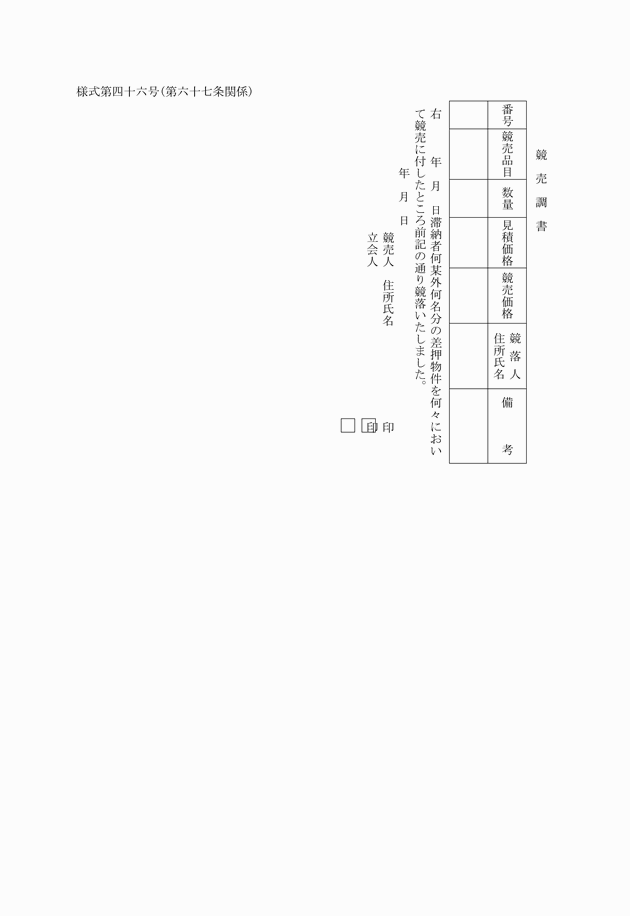

第六十七条 競売の方法により差押物件を売却したときは、種類、数量、及び価格を記載した様式第四十六号の競売調書を作成しなければならない。

第六十八条 差押物件の競売に競売人を別に選定して取扱わせるときは、徴税吏員が立会して行わなければならない。

第六十九条 公売に付する差押物件で次の各号の一に該当するときは随意契約により売却することができる。

一 価格統制関係の法規により一定の額の定めのある物件

二 需給関係統制法規の適用を受ける物件

三 安寧秩序を保持するため特別の取締規則により制限を受ける物件

四 再公売に付するも買受人のない物件

五 見積価格が僅少でその公売費用に充てるに足らない物件

六 前各号のほか公売に付することが適当でないと認める物件

第七十条 差押物件を随意契約により売却するときは次の各号により処理しなければならない。

一 滞納者の住所、氏名及び売却物件の種類、数量、見積価格、随意契約に付する事由等を詳記した書類を作成するものとする。

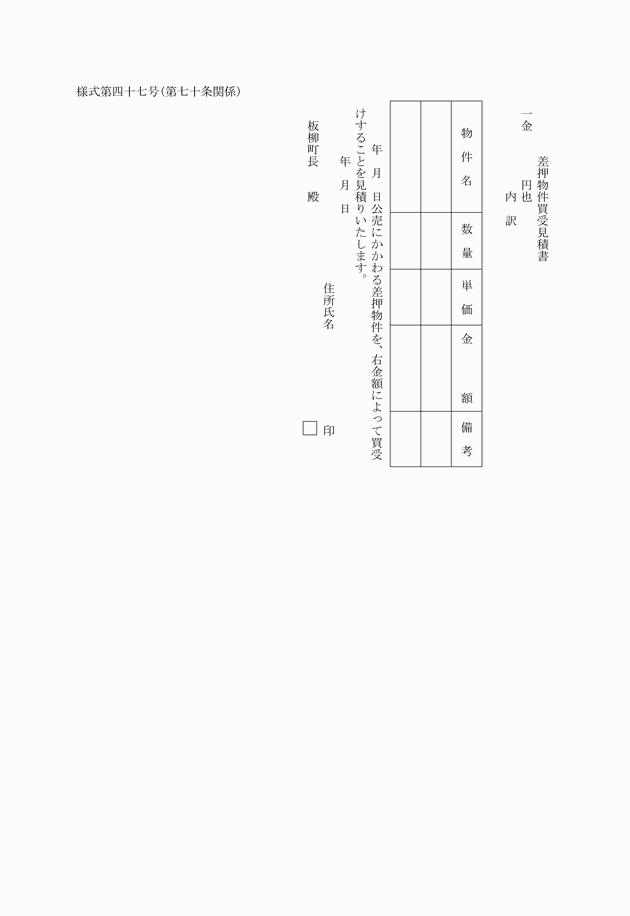

二 買受希望者二人以上から様式第四十七号の見積書を提出させるものとする。ただし、買受希望者二人以上ないときは一人から見積書を提出させて売却することができる。

三 見積書は買受希望者を立会わせて開封するものとする。ただし、見積書を提出した買受希望者又はその代理人その場所に出席しないときは、立会わせないで開封することができる。

四 二人以上から提出のあった見積書の価格が見積価格に達した同価格のものであるときは、くじをもって買受人を定めるものとする。

五 売却物件の見積価格書及び売却通知書の様式は公売のときの様式に準ずるものとする。

六 随意契約による売却代金は即納とする。

第七十一条 差押物件を二回以上公売に付するも買受人のないとき、又は入札価格が見積価格に達しないときは、その見積価格で町が買上することができる。

2 前項により町が買上することを必要とするときは、滞納者の住所、氏名、徴収金額、物件の種類、数量、所在、形状、品質及び買上予定金額並びに公売の状況等を記載した書類を作成しなければならない。

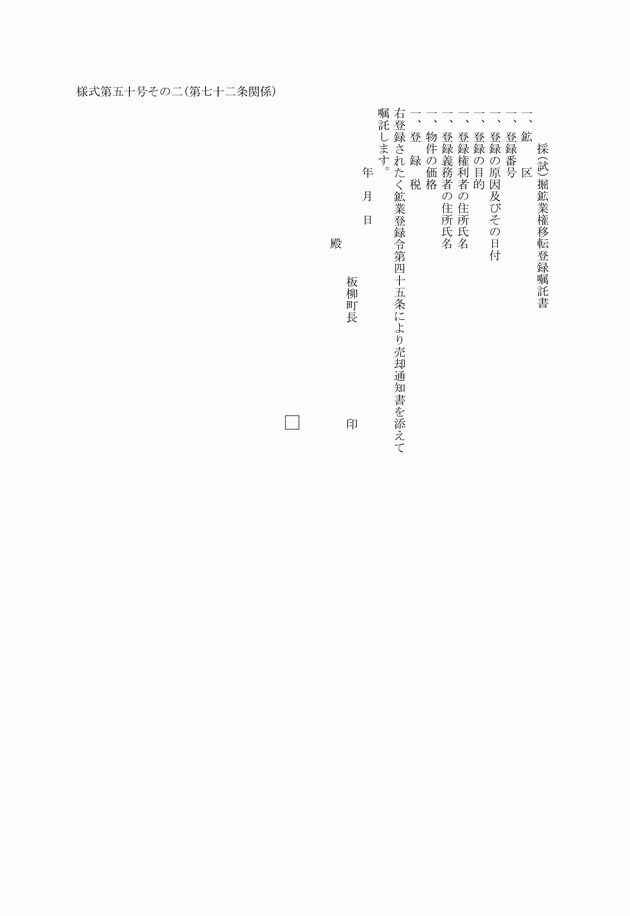

第七十二条 差押物件の買受人が公買代金を納付したときは左の各号により権利移転の手続をしなければならない。

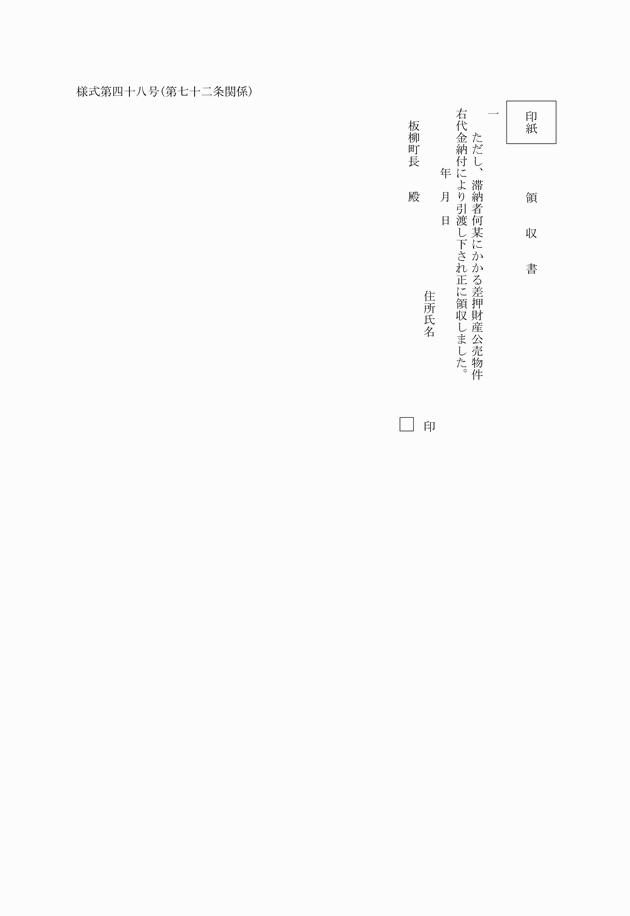

一 動産及び有価証券(記名のものは除く。)は直ちに引渡のうえ様式第四十八号の領収証を提出させるものとする。ただし、売却物件が滞納者又は第三者の保管にかかわるときは、差押物件保管解除通知書を保管人に交付した後買受人に引渡しするものとする。

二 記名の有価証券(裏書をもって権利移転のできるものは除く。)は記名者に対し期限を指定して権利移転の手続をとらせ若し指定期限までにその手続をとらないときは、差押及び公売の事由、売却年月日及び新旧権利者の住所、氏名を記載した証明書を証券に添付して証券発行者に名義書替えをするものとする。

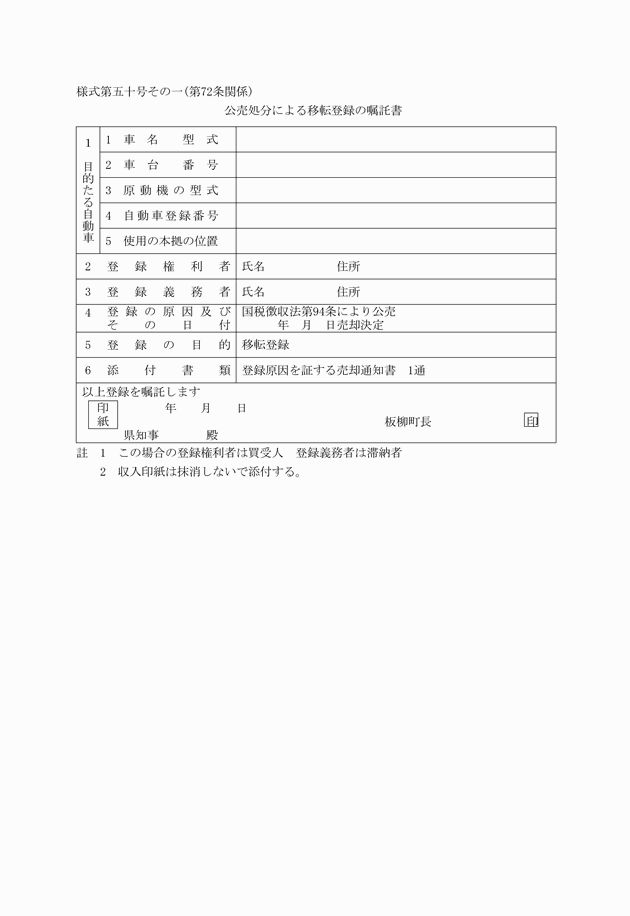

三 不動産、船舶及び自動車等の権利移転に登記登録を要するものについては、滞納者に期日を指定して権利移転の手続をさせなければならない。ただし、滞納者指定期日までにその手続をとらないときは、買受人の申請によって町長は次により権利移転の手続をしなければならない。

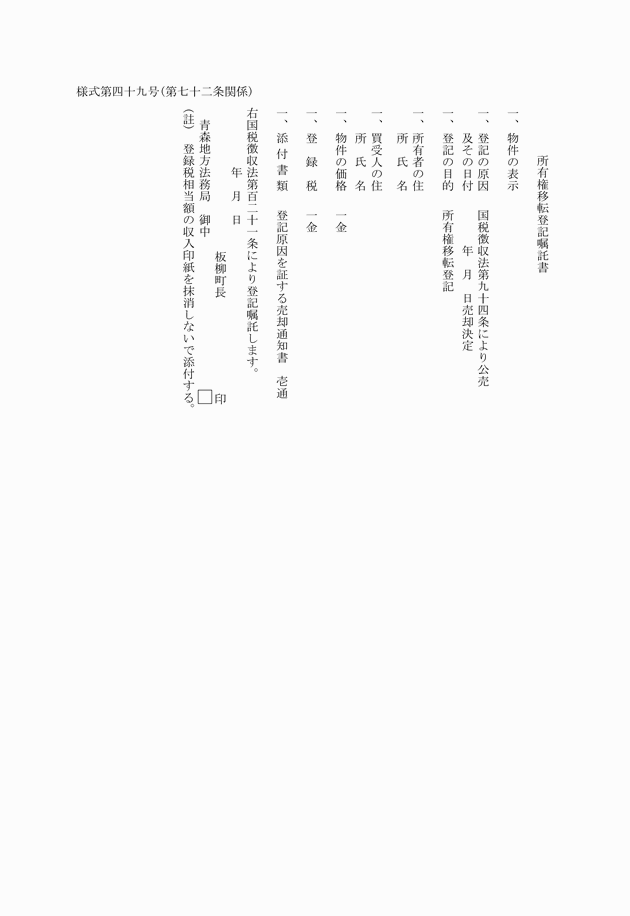

イ 不動産及び船舶の場合は、買受人から売却通知書及び登録税額に相当する収入印紙を提出させ、これを様式第四十九号の所有権移転登記嘱託書に添えて管轄する法務局に嘱託するものとする。

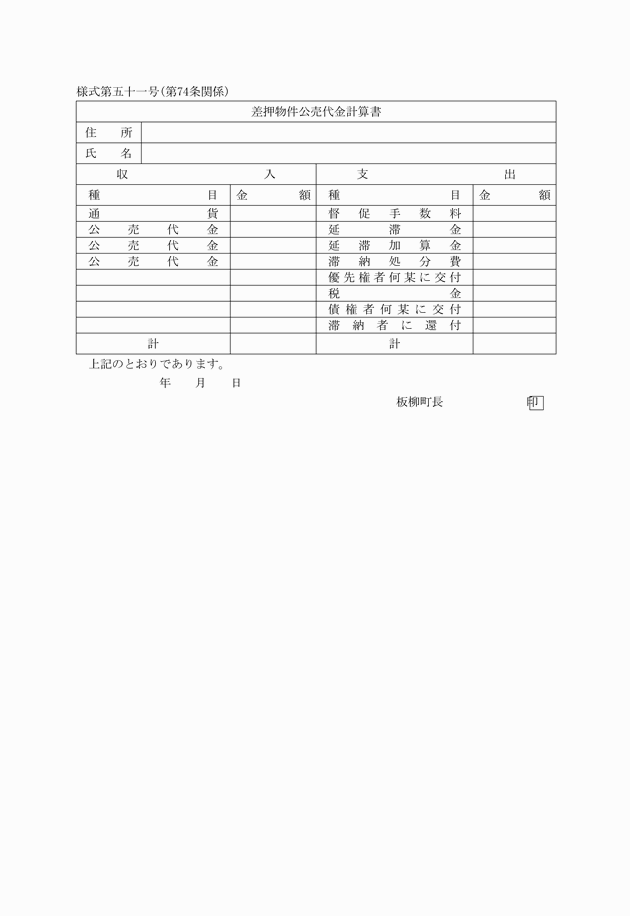

第七十三条 差押えした通貨又は第三債務者から給付をうけた通貨及び公売代金は歳入歳出外一時取扱金として払い込まなければならない。

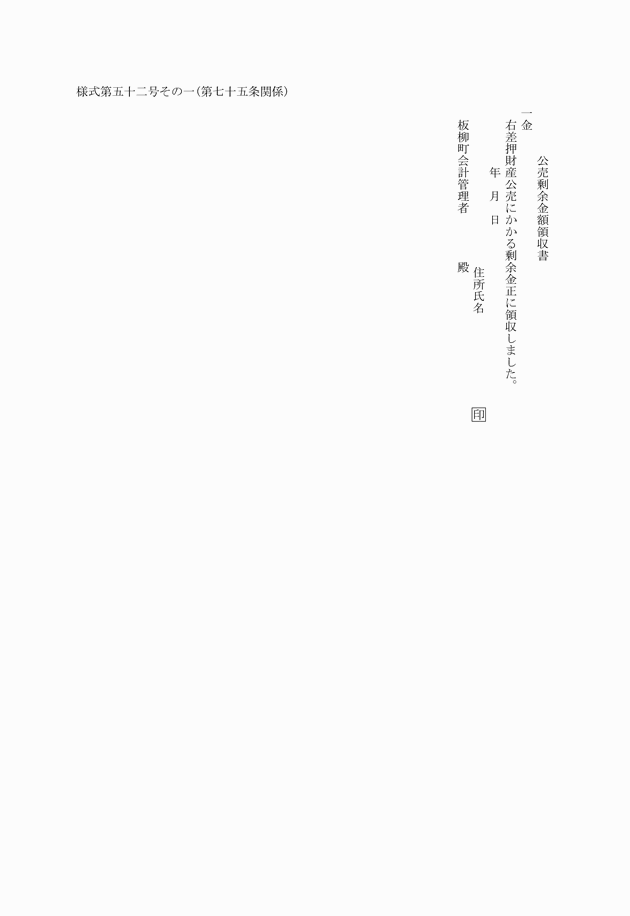

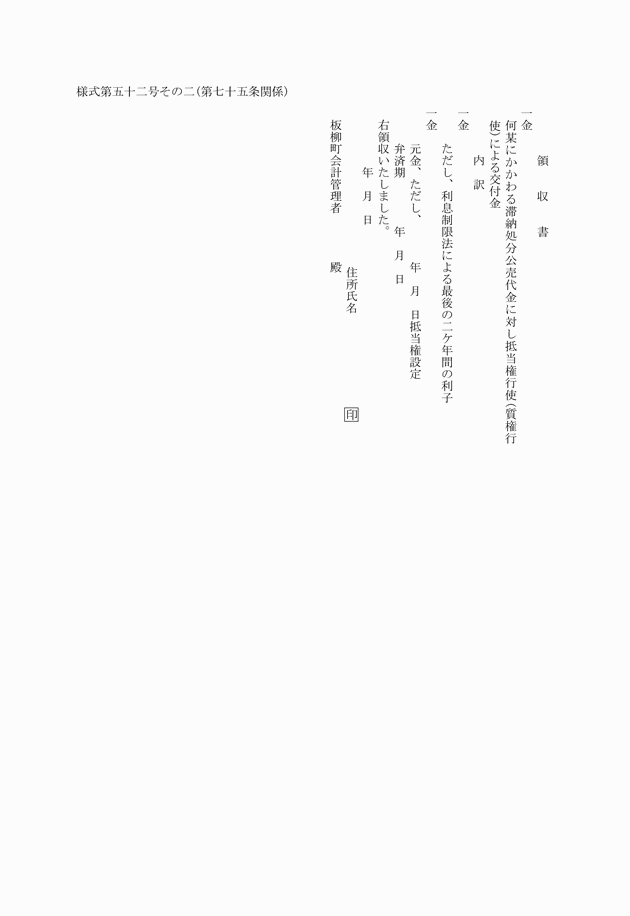

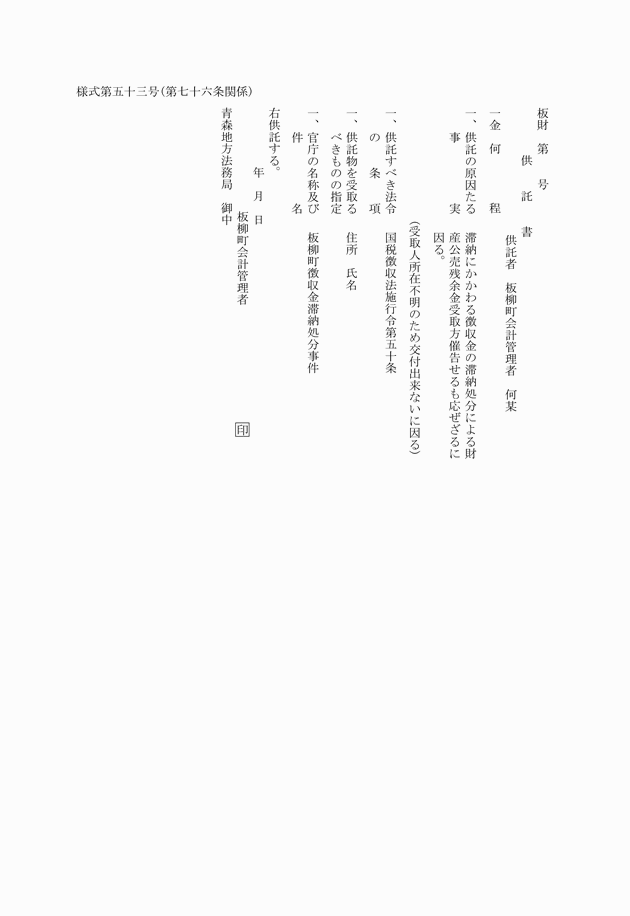

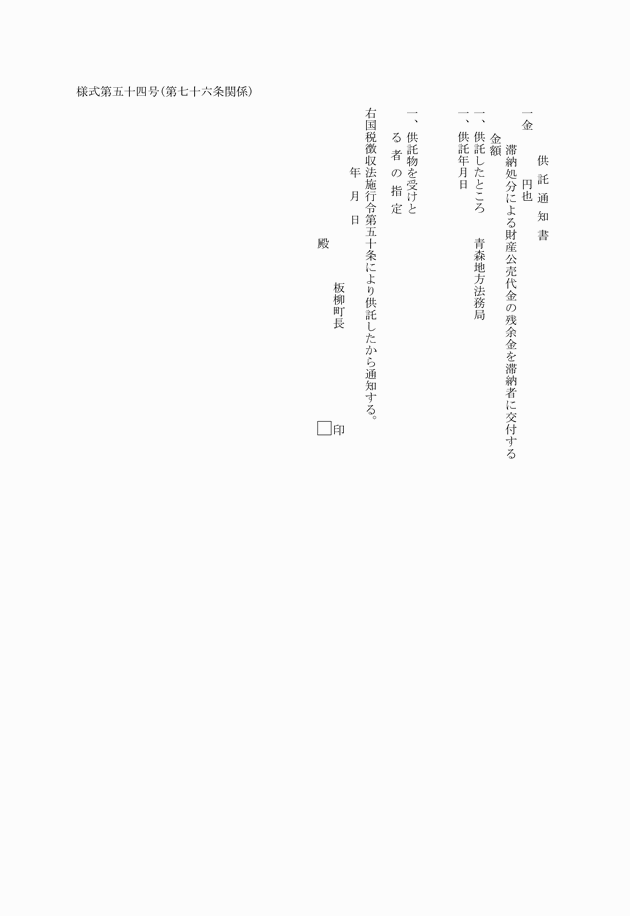

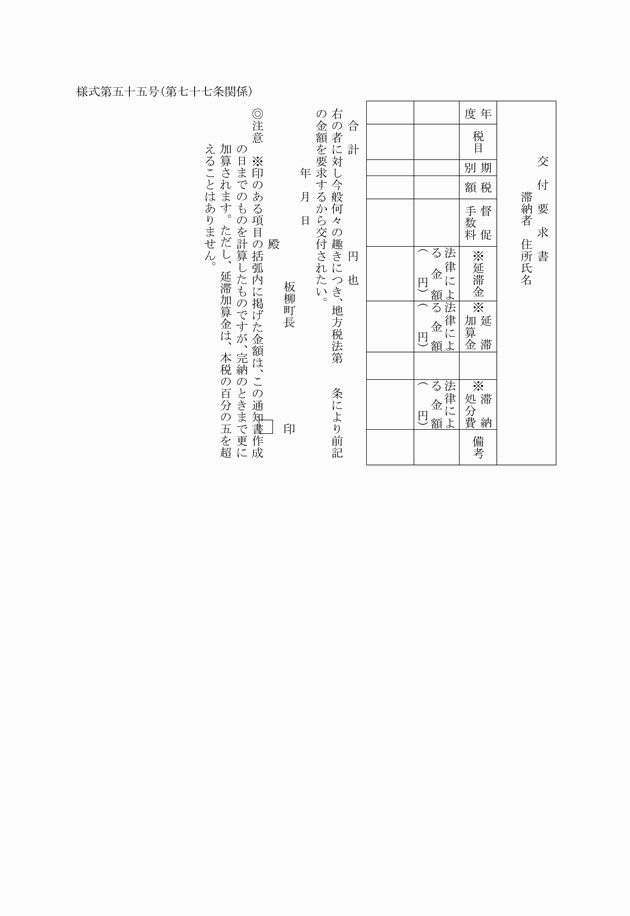

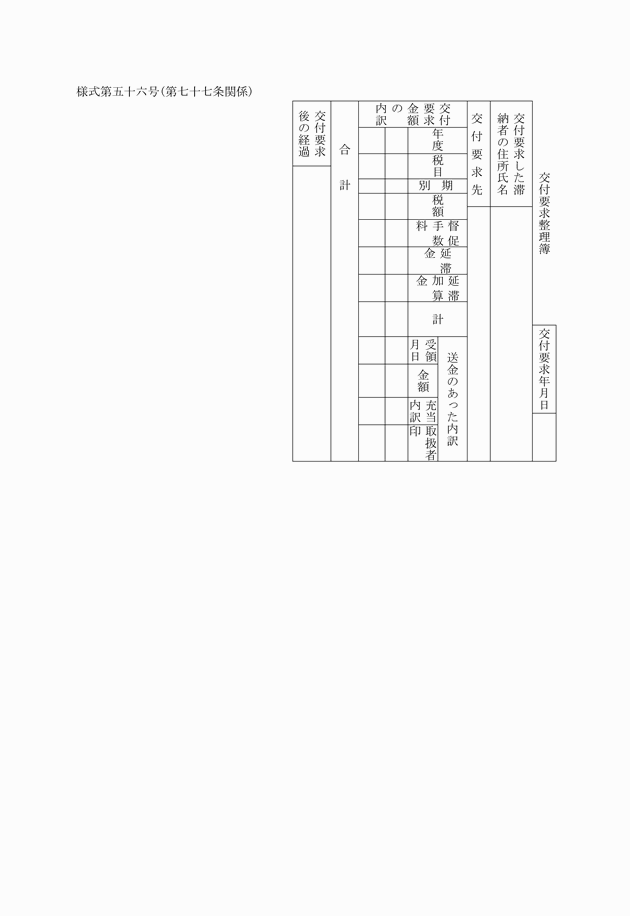

第七十五条 滞納者又は債権者に、滞納処分による残余金又は交付要求に基づく金額を交付する場合は様式第五十二号の領収書を徴しなければならない。

一 国税、地方税その他の公課について滞納処分を受けるとき。

二 強制執行を受けるとき。

三 破産の宣告を受けたとき。

四 競売の開始があったとき。

五 法人が解散したとき。

六 納税者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたとき。

第七十八条 徴収金について滞納処分中のものでその処分の結了前に他の徴収金の滞納を生じたときは、交付要求の手続をとることができる。

2 前項の手続をとったとき又は国税若しくは他の地方団体の徴収金について交付要求あった場合は、直ちにそのことを滞納者並びに利害関係人に通知しなければならない。

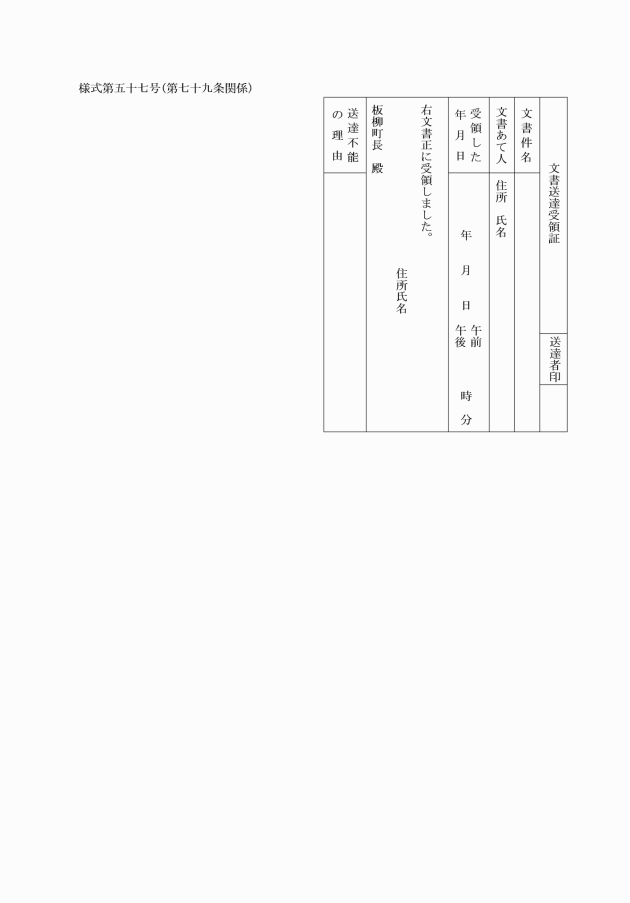

第七十九条 滞納処分に係る書類は郵便により送達しなければならない。ただし、使丁によって送達することが適当と認める書類については、使丁によって送達することができる。

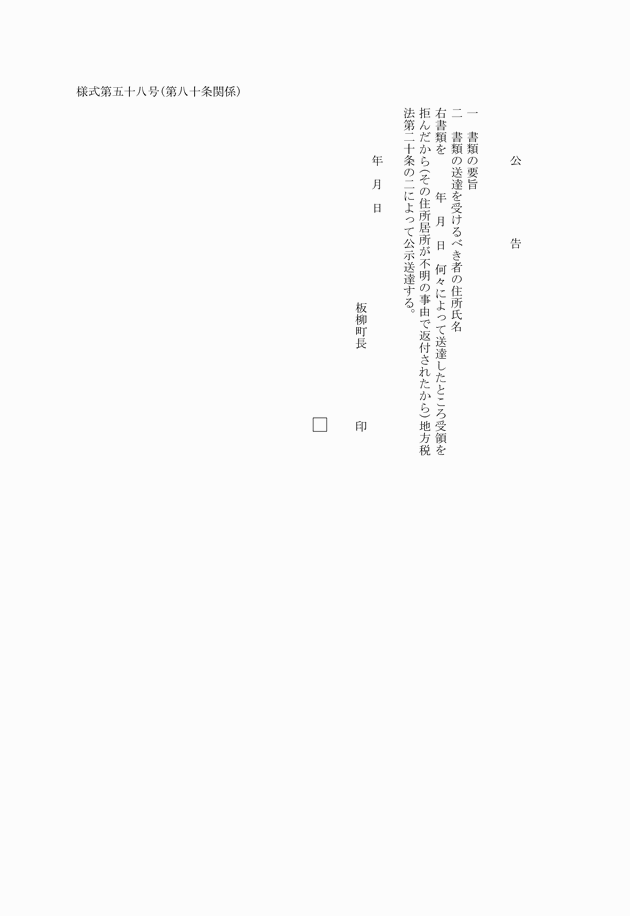

第八十条 滞納処分に係る書類の受領を拒んだとき又は本邦内に住所、居所を有しないとき若しくはその住所、居所不明のため交付することができないときは様式第五十八号により公示送達の手続をとらなければならない。

第八十一条 法第五十条の規定により、差押物件の取戻し請求あったときは、書類の送達あった日から十日以内に町長はその可否を決定して、そのことを請求人に通知しなければならない。

(昭五一規則八・一部改正)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際旧規則により滞納処分に着手しているものについては、この規則により着手されたものとみなす。

附則(昭和五一年七月二六日規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際旧規則により滞納処分に着手しているものについては、この規則により着手されたものとみなす。

附則(平成一九年三月二六日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第十八条から第三十条までの規定は適用せず、この規則の施行の日における第十八条から第三十条までの規定による改正前及び廃止前の第十八条から第三十条までに規定する各規則の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成二八年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年一二月二八日規則第六号)

この規則は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和七年八月二五日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令四規則二四・全改)

(令四規則二四・全改)

(令四規則二四・全改)

(平19規則22・一部改正)

(令四規則二四・全改)

(昭五一規則八・一部改正)

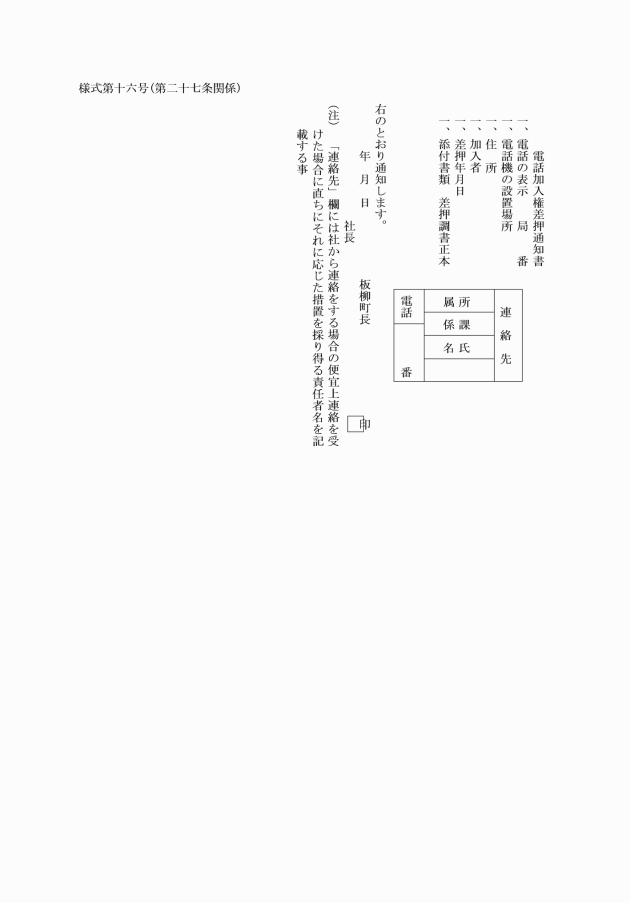

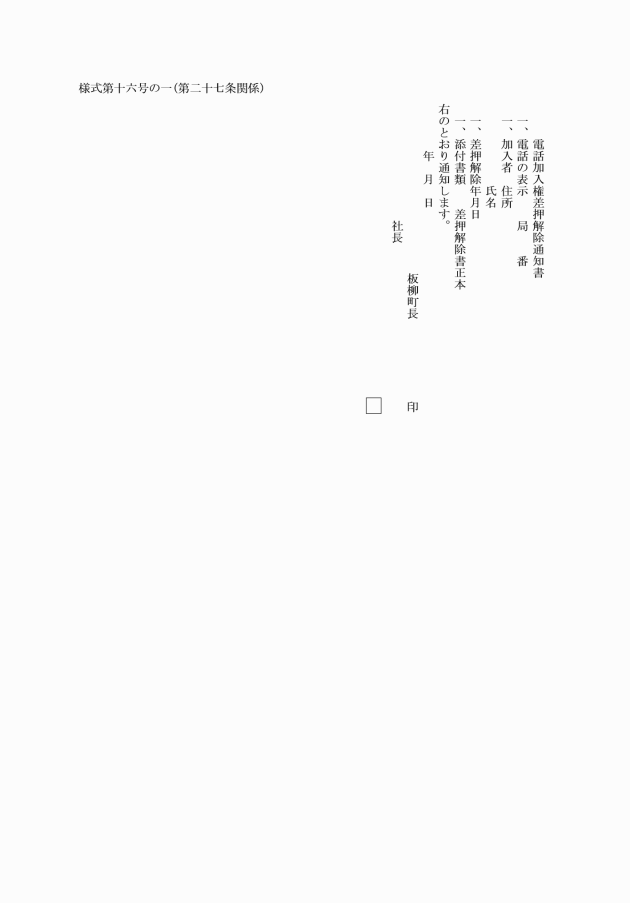

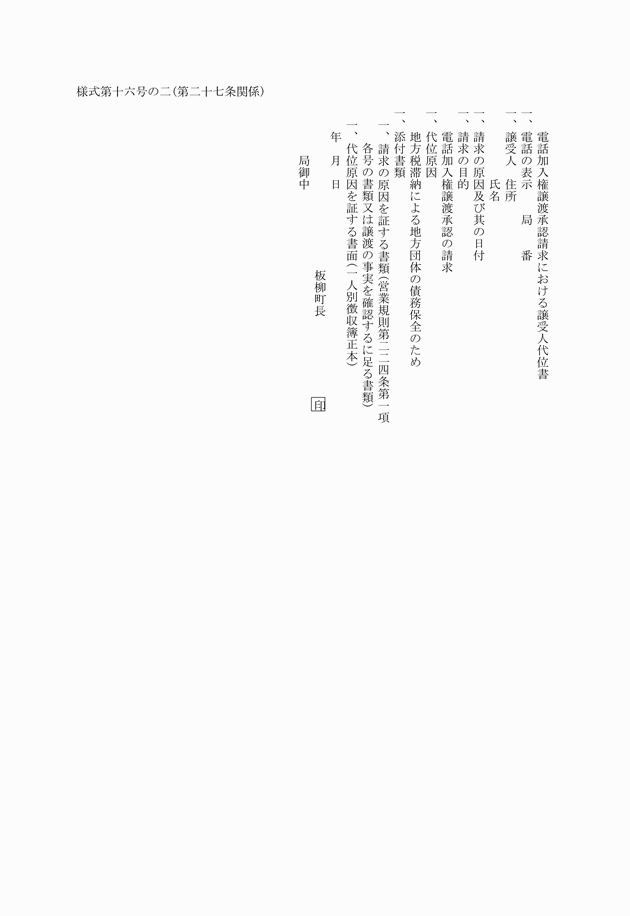

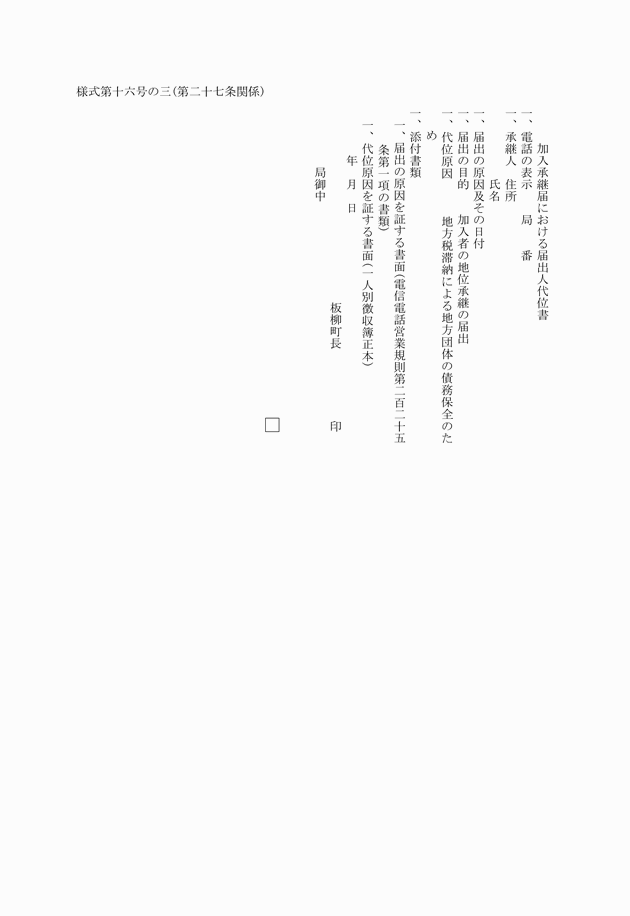

(令七規則六・一部改正)

(令七規則六・一部改正)

(昭五一規則八・一部改正)

(昭五一規則八・一部改正)

(昭五一規則八・一部改正)

(昭五一規則八・一部改正)

(平一九規則二二・平二八規則一一・一部改正)

(昭五一規則八・一部改正)

(昭五一規則八・一部改正)

(平一九規則二二・平二八規則二三・一部改正)

(平一九規則二二・平二八規則一一・一部改正)

(平一九規則二二・平二八規則一一・一部改正)

(平一九規則二二・一部改正)

(平一九規則二二・一部改正)

(昭五一規則八・一部改正)

(昭51規則8・一部改正)

(平一九規則二二・一部改正)

(平一九規則二二・一部改正)

(昭五一規則八・平一九規則二二・一部改正)

(昭五一規則八・一部改正)

(令四規則二四・全改)

(昭五一規則八・一部改正)