○板柳町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

平成二十七年三月三十一日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付(法附則第六条第一項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担すべき費用(以下「保育料」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(令元規則一三・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育料の額)

第三条 保育料の額は、特定教育・保育施設(教育に限る。)又は特別利用教育にあっては0円とし、特定教育・保育施設(保育に限る。)又は特別利用保育、特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)にあっては別表に定めるところによる。

(令元規則一三・一部改正)

(保育料の額の決定)

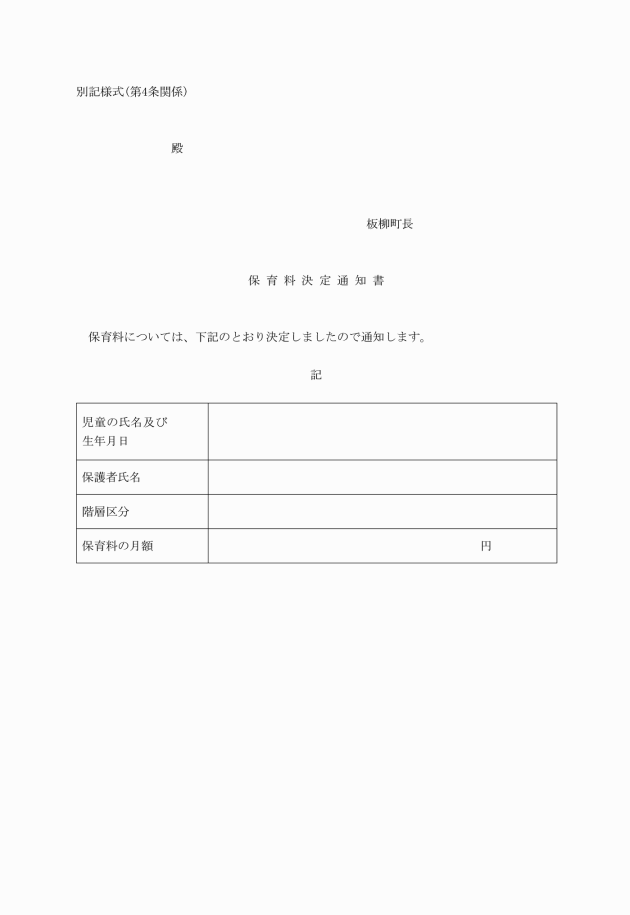

第四条 町長は、保育料の額を決定し又は変更したときは、その旨を特定教育・保育施設を利用する教育・保育給付認定保護者等に対し、通知するものとする。

(平二九規則一〇・全改、令元規則一三・一部改正)

(保育料の納付)

第五条 保育料のうち保育所(法第七条第四項に規定する保育所をいう。以下同じ。)にかかるもの(以下「保育所保育料」という。)については町長に、それ以外のものについては、直接それぞれ利用する特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に納付するものとする。

(保育所保育料の納期)

第六条 保育所保育料の納期は、教育・保育を受けた当該月の末日(その日が休日である場合は、その日後において最も近い休日でない日)までとする。

2 町長は特別の事情がある場合において前項の納期によりがたいときは、別に納期を定めることができる。

3 前項に規定する期日までに、保育所保育料の納付をしないときは、町長は、納期限後二十日以内に督促状を発するものとする。

(平二九規則一〇・一部改正)

(保育料の減免)

第七条 町長は、教育・保育給付認定保護者等が、次のいずれかに該当すると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

一 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

二 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により保育料等を支払うことが著しく困難であると町長が認めるとき。

2 前項の規定による保育料の減額又は免除を受けようとする者は、別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(令元規則一三・一部改正)

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(板柳町保育所保育料に関する規則の廃止)

2 板柳町保育所保育料に関する規則(平成二年板柳町規則第六号)は、廃止する。

(準備行為)

3 町長は、この規則の施行の日前においても、第四条の規定による保育料の額の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。

(経過措置)

4 この規則の施行の日前に提供を受けた保育に係る保育料については、なお従前の例による。

附則(平成二九年一〇月一二日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、平成二十九年度以後の年度分の保育料について適用し、平成二十八年度分までの保育料については、なお従前の例による。

附則(令和元年一〇月一日規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、令和元年度十月以後の月分の保育料について適用し、令和元年度九月以前の月分までの保育料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(令元規則13・旧別表第2・全改)

保育料基準額表(2号・3号認定)

特定教育・保育施設(教育に限る。)又は特別利用保育、特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けた場合の保育料

各月の初日の支給認定こどもの属する世帯の階層区分 | 保育料の月額(単位:円) | |||||||||||||

階層区分 | 定義 | 第1子(保育料基準額) | 第2子(半額保育料) | 第3子以降 | ||||||||||

3歳未満児 | 3歳以上児 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||||||||||

保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||||||

第1 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

第2 | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

上記以外の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||

第3 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | ひとり親世帯等 | 5,000 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

上記以外の世帯 | 11,000 | 10,800 | 0 | 0 | 5,500 | 5,400 | 0 | 0 | ||||||

第4 | 市町村民税所得割課税額の範囲 | 20,000円未満 | ひとり親世帯等 | 5,500 | 5,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||

上記以外の世帯 | 12,000 | 11,700 | 0 | 0 | 6,000 | 5,850 | 0 | 0 | ||||||

第5 | 20,000円以上48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 6,000 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

上記以外の世帯 | 13,000 | 12,700 | 0 | 0 | 6,500 | 6,350 | 0 | 0 | ||||||

第6 | 48,600円以上60,000円未満 | ひとり親世帯等 | 6,000 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

上記以外の世帯 | 18,000 | 17,600 | 0 | 0 | 9,000 | 8,800 | 0 | 0 | ||||||

第7 | 60,000円以上97,000円未満 | 市町村民税所得割課税額77,101円未満のひとり親世帯等 | 6,000 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

上記以外の世帯 | 20,000 | 19,600 | 0 | 0 | 10,000 | 9,800 | 0 | 0 | ||||||

第8 | 97,000円以上113,000円未満 | 25,000 | 24,500 | 0 | 0 | 12,500 | 12,250 | 0 | 0 | |||||

第9 | 113,000円以上169,000円未満 | 33,000 | 32,400 | 0 | 0 | 16,500 | 16,200 | 0 | 0 | |||||

第10 | 169,000円以上397,000円未満 | 36,000 | 35,300 | 0 | 0 | 18,000 | 17,650 | 0 | 0 | |||||

第11 | 397,000円以上 | 38,000 | 37,300 | 0 | 0 | 19,000 | 18,650 | 0 | 0 | |||||

(10円未満の端数は切り捨て)

備考

1 この表において「3歳未満児」とは、当該施設等の利用を開始した年度の初日の前日において、3歳に達していない教育・保育給付認定子どもをいう。

2 この表において「3歳以上児」とは、当該施設等の利用を開始した年度の初日の前日において、3歳に達している教育・保育給付認定子どもをいう。

3 この表において「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1月当たりの保育時間を平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とするものをいう。

4 この表において「保育短時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定により1月当たりの保育時間を平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)とするものをいう。

5 この表において、「第1子」、「第2子」及び「第3子以降」は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市町村民税所得課税額57,701円未満の世帯

ア 第1子 同一世帯の子どものうち、年長者

イ 第2子 同一世帯の子どものうち、アに該当する子ども以外の年長者

ウ 第3子以降 同一世帯の子どものうち、ア又はイに該当する子ども以外の子ども

(2) 市町村民税所得課税額57,701円以上の世帯

ア 第1子 同一世帯から教育・保育施設及び地域型保育事業所並びに特別支援学校の幼稚部、児童福祉法第7条第1項に規定する児童心理治療施設の通所部を利用し、又は同法第6条の2第2項に規定する児童発達支援及び同法第6条の2第3項に規定する医療型児童発達支援(以下「当該施設等」という。)を利用している子どものうち、年長者(該当する子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

イ 第2子 当該施設等を利用しているア以外の子どものうち、年長者(該当する子どもが2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)

ウ 第3子以降 当該施設等を利用しているア又はイに該当する子ども以外の子ども

6 保護者が現に扶養している子どもが3人以上いる世帯の教育・保育給付認定子どものうち、当該施設等を利用している当該世帯の3人目以降の教育・保育給付認定子どもの保育料は「青森県保育料軽減事業実施要領」(平成8年6月19日付け青児第326号青森県健康福祉部長通知)に基づくものとする。

7 3歳未満の子ども又は3歳以上の子どもの年齢区分は、当該年度の初日の前日における満年齢によるものとし、当該年度中の保育料の額は、当該年齢区分によるものとする。

8 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、第11階層にあるものとみなしてこの表を適用する。

令和元年度10月~利用料基準額表(1号認定 幼稚園・認定こども園)

各月の初日の支給認定こどもの属する世帯の階層区分 | 保育料の月額(単位:円) | ||||||

階層区分 | 定義 | 第1子 (保育料基準額) | 第2子 (半額保育料) | 第3子以降 | |||

第1 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 無料 | |||

第2 | 市町村民税非課税世帯又は市町村民税均等割のみ課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | |||

上記以外の世帯 | 0 | 0 | |||||

第3 | 市町村民税所得割課税額の範囲 | 77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | ||

上記以外の世帯 | 0 | 0 | |||||

第4 | 77,101円以上211,201円未満 | 0 | 0 | ||||

第5 | 211,201円以上 | 0 | 0 | ||||

◇ 令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されたことにより、満3歳から5歳児(小学校就学前)までの利用料は0円となります。

◇ 利用料以外の、通園送迎費、給食費(主食費・副食費)、行事費などは施設により金額は異なります。施設へ直接お支払いください。

※給食費に関しては、現物を持参している等で料金が発生しない場合があります。

◇ 次の①または②に該当する児童は、給食費のうち副食費(おかず・おやつ等の費用)が免除されます。

①年収360万未満(市町村民税77,101円未満)相当世帯の児童

②同一世帯の小学校第3学年修了前の児童からカウントして3人目以降

問い合わせ先:板柳町介護福祉課子ども支援係 電話:0172―73―2111(内線114)