○板柳都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程

令和六年三月二十八日

下水管規程第四号

(趣旨)

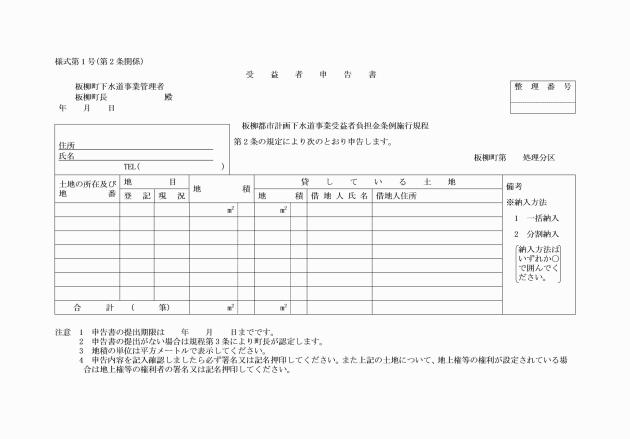

第一条 この規程は、板柳都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成九年板柳町条例第十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

2 前項の場合において、同一の土地について二人以上の受益者があるときには、代表者を定め、当該代表者が申告書を提出しなければならない。

(不申告又は不当申告に係る認定)

第三条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は当該申告内容が事実と異なると認めた場合においては、当該申告によらないで受益者又は地積を認定することができる。

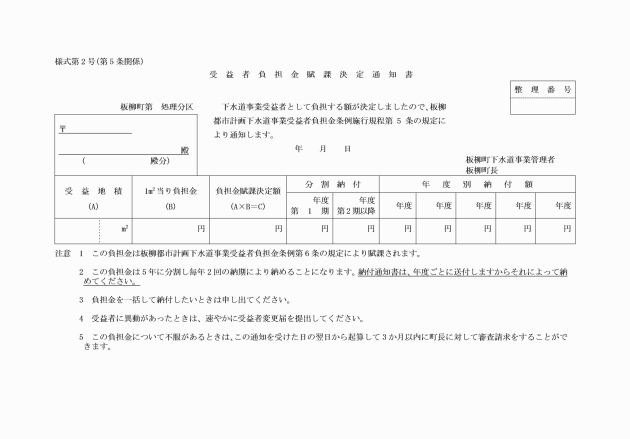

(負担金の算定基準となる地積)

第四条 条例第五条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、板柳町固定資産課税台帳の地積による。ただし、当該固定資産課税台帳の地積により難いとき又は町長が必要と認めるときは、実測その他の方法によるものとする。

(負担金の納期及び納付)

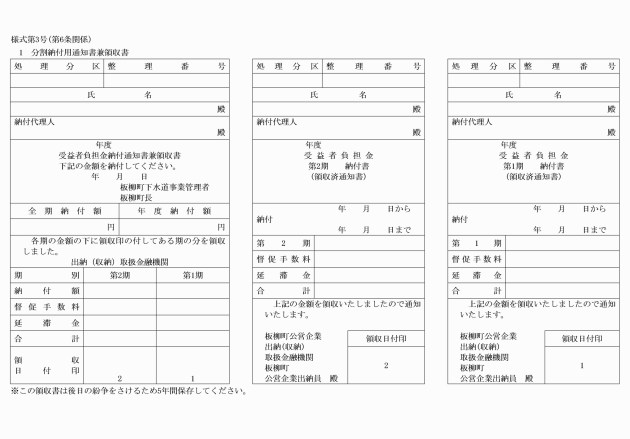

第六条 条例第六条第四項の規定による各年度分の負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、別に納期を定めることができる。

第一期 九月一日から同月末日まで

第二期 翌年一月四日から同月末日まで

2 各納期における負担金の納付額は、受益者負担金納付通知書(様式第三号)により通知する。

(端数計算)

第七条 条例第五条の規定による負担金の総額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において、分割金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の最初の納期に係る分割額に合算するものとする。

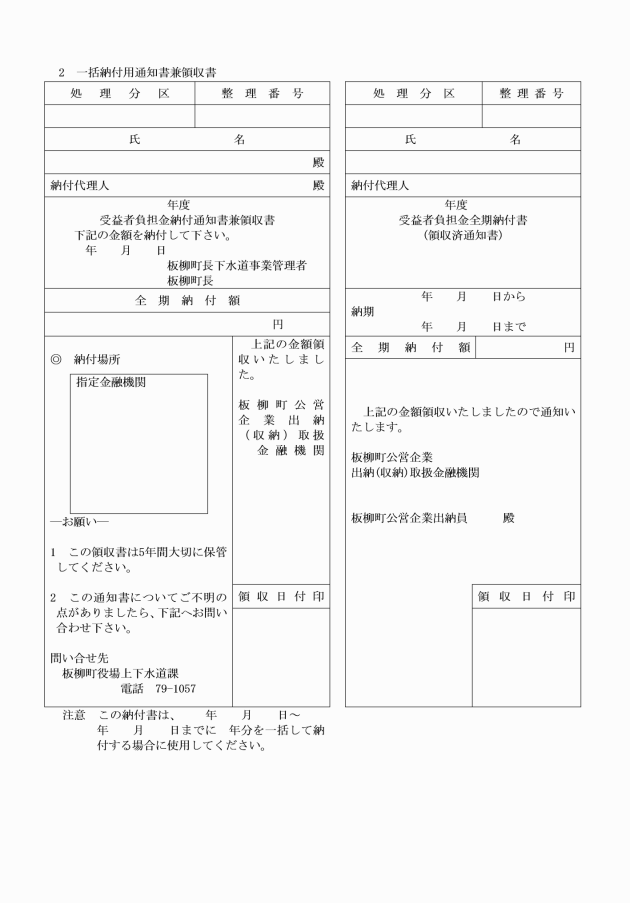

(負担金の一括納付)

第八条 条例第六条第四項ただし書に規定する一括納付とは、五年に分割された負担金を一年目の九月末日までの納期限内に五年分を全額納付する場合をいう。

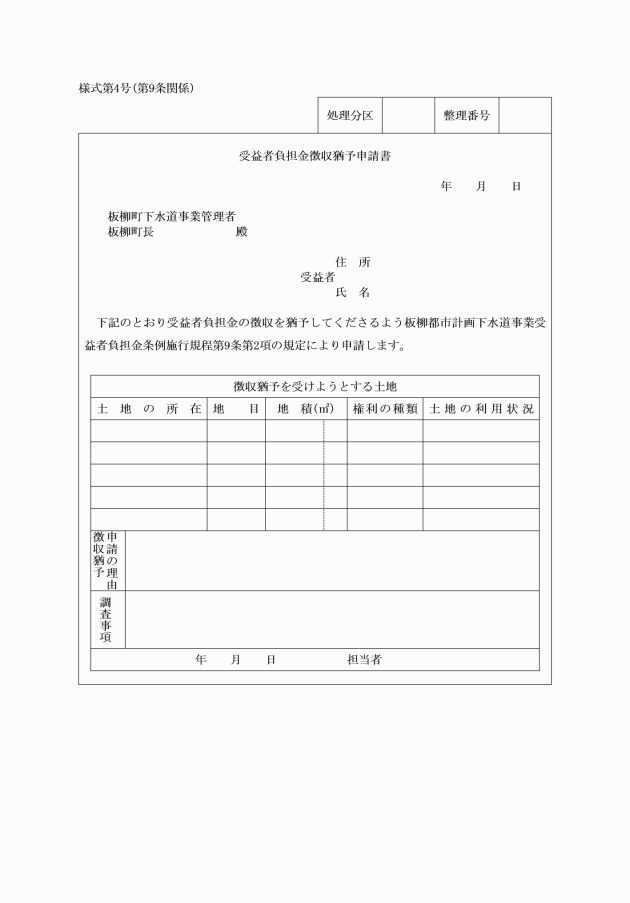

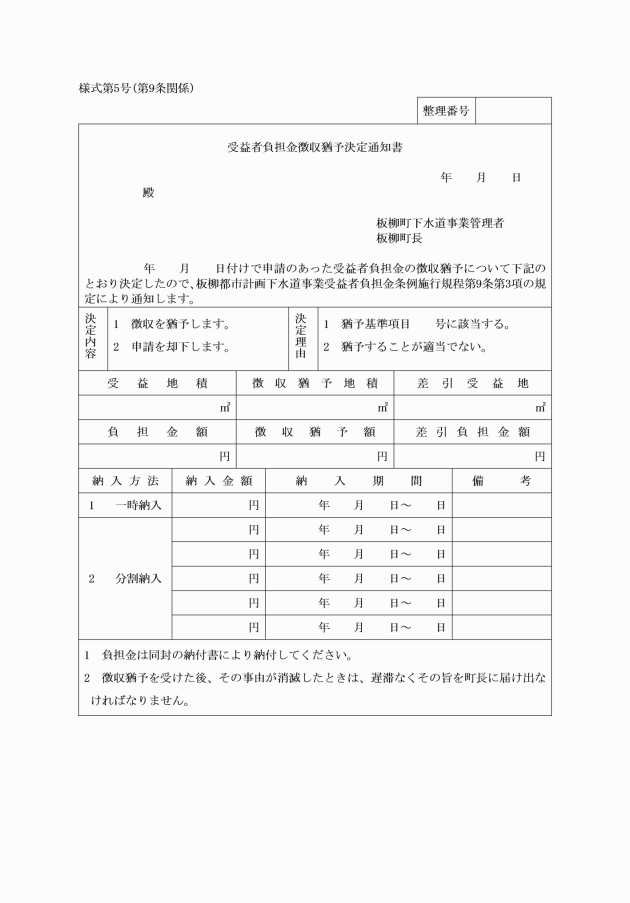

2 負担金の徴収の猶予を受けようとする者は、受益者負担金徴収猶予申請書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

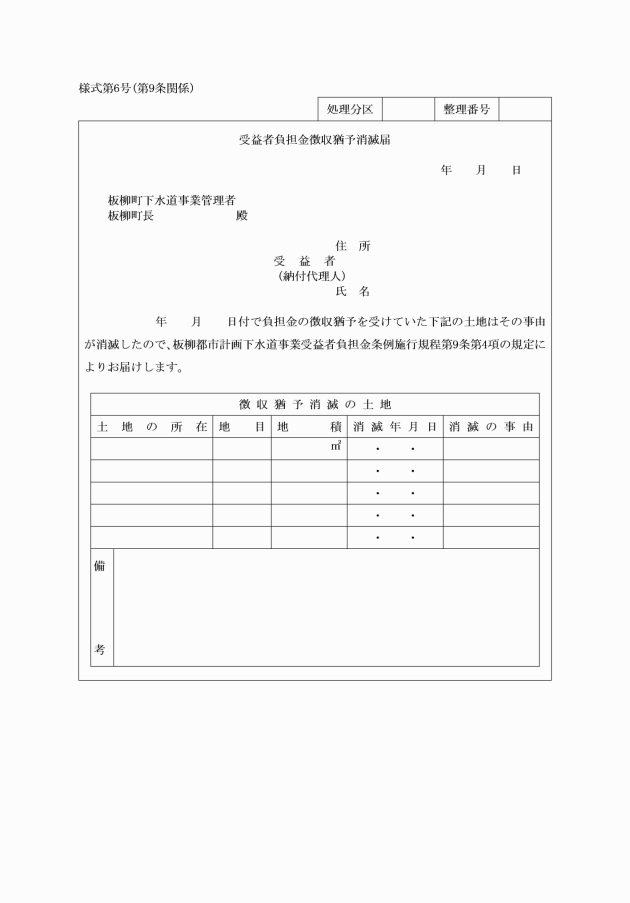

4 負担金の徴収猶予を受けた者で、当該徴収猶予を受けた事由が消滅したときは、遅滞なく受益者負担金徴収猶予消滅届(様式第六号)を町長に提出しなければならない。

(負担金の徴収猶予の取消し)

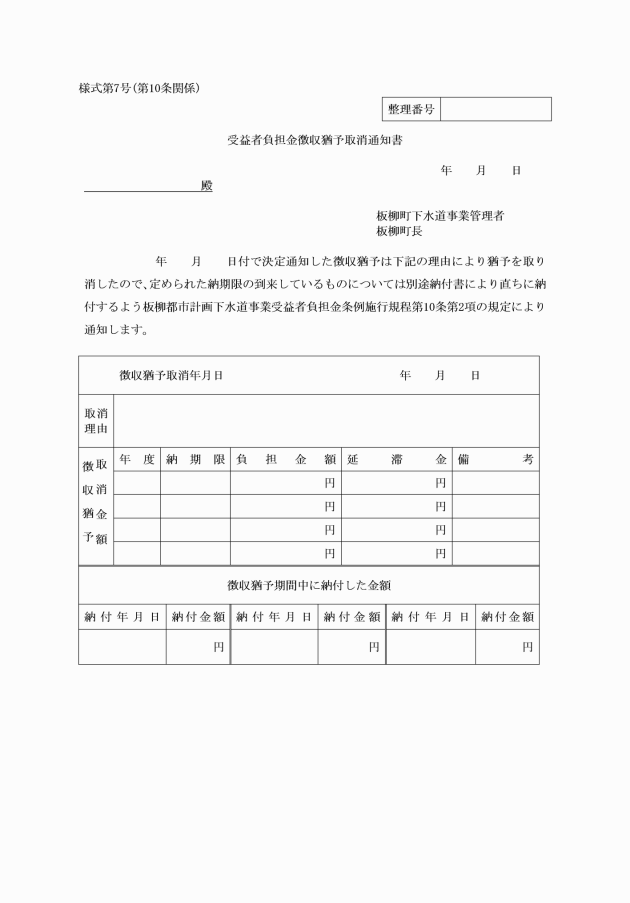

第十条 町長は、前条第三項の規定による負担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認められるときは、徴収の猶予を取り消し、当該徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

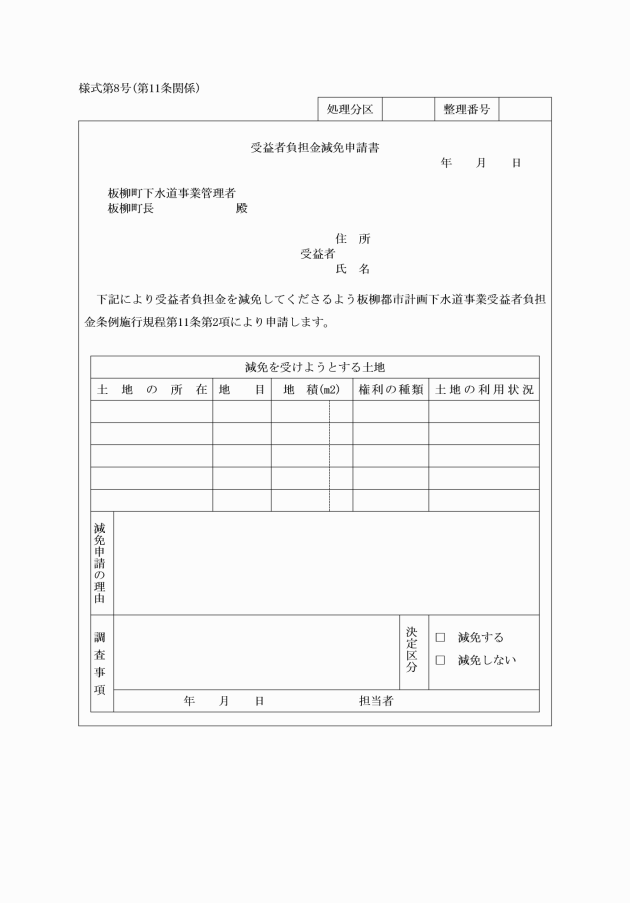

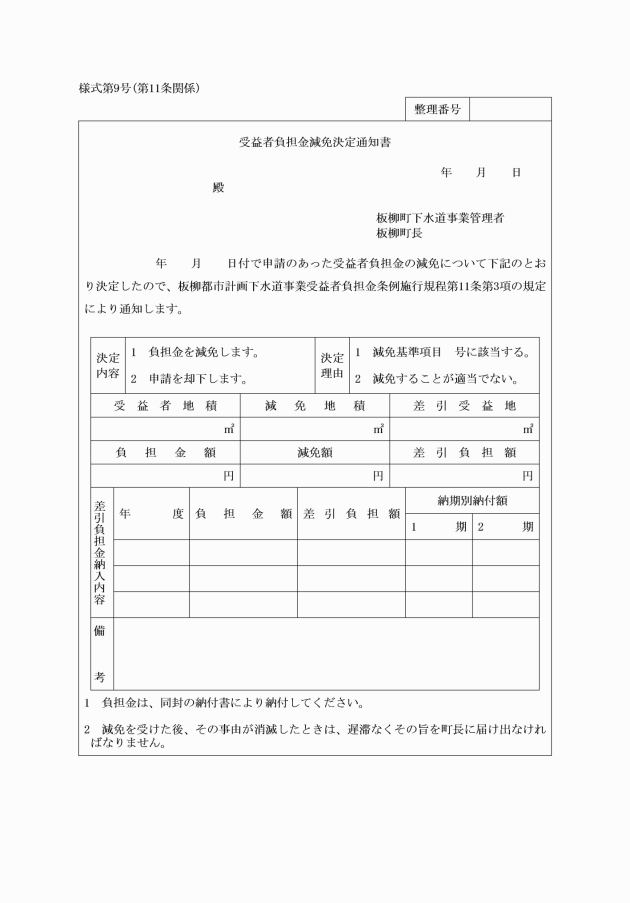

2 負担金の減免を受けようとする者は、受益者負担金減免申請書(様式第八号)を町長に提出しなければならない。

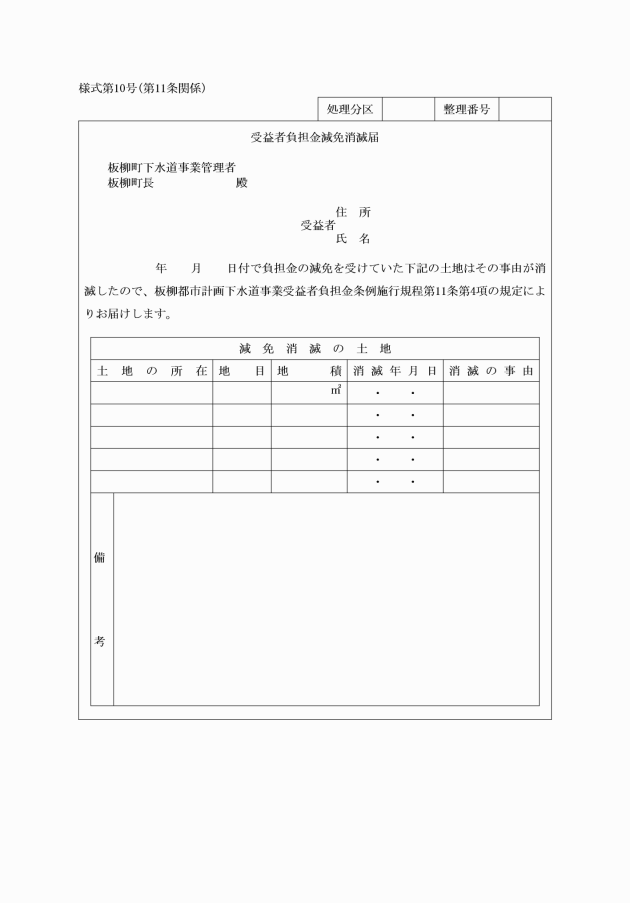

4 負担金の減免を受けた者は、当該負担金の減免事由が消滅したときは、遅滞なく受益者負担金減免消滅届(様式第十号)を町長に提出しなければならない。

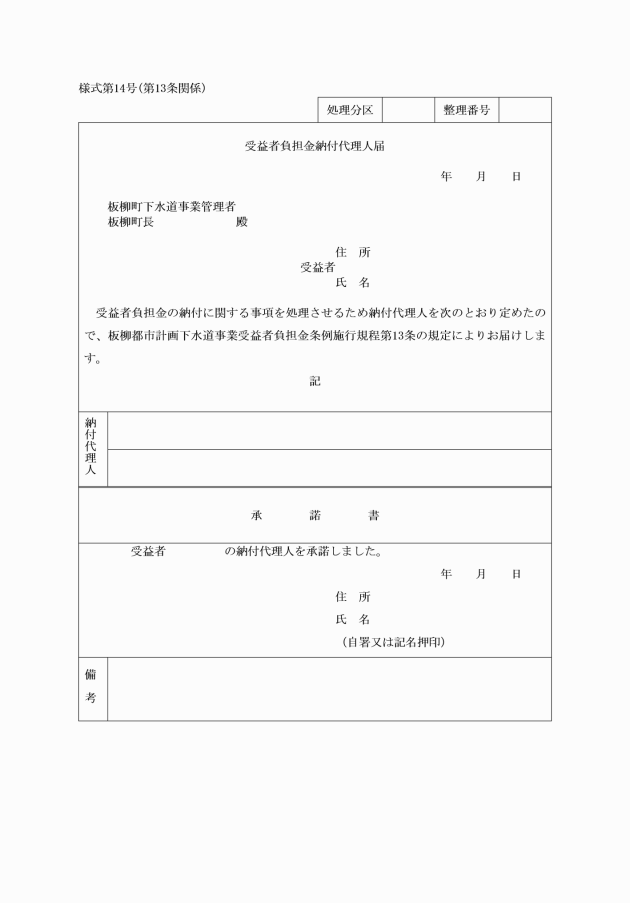

(納付代理人の届出)

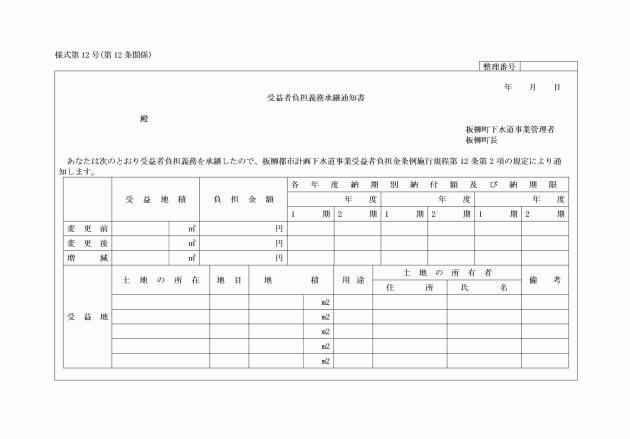

第十三条 受益者が、町内に住所又は事務所等を有しない場合は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者を納付代理人に定め、受益者負担金納付代理人届(様式第十四号)を町長に提出しなければならない。

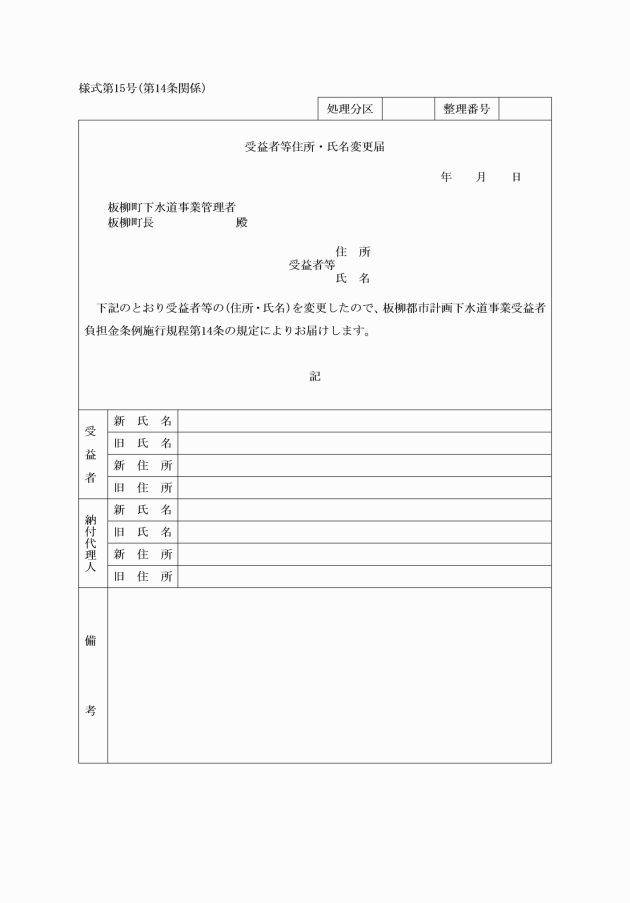

(住所等の変更の届出)

第十四条 受益者又は納付代理人は、住所若しくは居所又は氏名を変更したときは、速やかに受益者等住所・氏名変更届(様式第十五号)を町長に提出しなければならない。

(その他必要事項)

第十五条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

別表第1(第9条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予事項 | 期間 | 備考 | |

1 | 災害、火災により被害を受けたとき。 | 3年以内 | 公の罹災証明の得られるもの |

2 | 受益者又は受益者と生活を一にする親族が病気又は負傷により長期療養をするとき。 | 3年以内 | 医師の診断書が得られるもの |

3 | 受益地が農地のとき。 | 農地が宅地化又は農地転用の日まで | |

4 | 係争地のとき。 | 判決等により係争理由が解決するまで | |

5 | 前各号に定めるもののほか町長が特に必要と認めるとき。 | その都度、町長が定める。 | |

別表第2(第11条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地 | 減免率 | 備考 | ||

1 | 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 道路、公園、河川、広場、運動場等 | 100 | |

2 | 国又は地方公共団体が所有し若しくは使用し又は所有若しくは使用を予定している土地 | 墓地 | 100 | 町立公園墓地 |

学校用地 | 100 | 大学、高校、小中学校、幼稚園、各種学校 | ||

社会福祉施設用地 | 100 | 老人ホーム、老人福祉センター、救護施設等の用地 | ||

警察法務収容施設用地 | 100 | |||

公営住宅用地 | 100 | 県、町営住宅用地等 | ||

一般庁舎等、公用財産の用地 | 100 | 町庁舎、国、県の出先機関、図書館、体育館、公民館等の用地 | ||

公共病院用地 | 100 | 公立病院用地 | ||

公務員宿舎等の用地 | 100 | 公務員宿舎、医師住宅、看護師宿舎用地 | ||

消防施設用地 | 100 | 庁舎、格納庫等の用地 | ||

その他の公用地 | 100 | 遺跡、史跡、文化財保存施設 | ||

3 | 国又は地方公共団体が企業の用に供している土地 | 企業用財産となっている土地 | 100 | |

4 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が境内地として所有又は借用している土地 | 寺、神社、教会等の用地 | 100 | 宗教法人法第3条に規定する境内地 |

5 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者及びこれに準ずる特別の理由があると認められる受益者の土地 | 100 | 生活保護を受けている者以外の者については、生活の用に供している土地に限る。 | |

6 | 事業のために土地、物件労力又は金銭を提供した者 | 100 | 負担した額又は提供した土地の評価額。ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする。 | |

7 | その他、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | 私立学校敷地 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷地を除く。) | 75 | |

各種学校敷地 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する各種学校の敷地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷地を除く。) | 50 | |||

社会福祉施設敷地 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設(その本来の目的に使用しない土地を除く。) | 75 | |||

児童福祉施設敷地 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設に係る土地 | 100 | |||

墓地 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100 | |||

公衆用通路として使用する私道 | 100 | |||

消防施設敷地 消防団が消防用備品を格納する建物、その他の工作物の設置のため使用している土地 | 100 | |||

地域の自治的団体が供用に供している施設に係る土地 | 100 | 集会所、遊園地等 | ||

民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が設置する学校施設、養成所等の用地 | 75 | 宗教法人、医療法人、職業訓練法人等が設置するもの | ||

その他 実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地 | 25~100 | その実情に応じその都度決定する | ||