|

|

|

|

|

|

| りんご栽培は病害虫との戦いであると言われ、収穫までの間に11回くらい農薬散布が行われます。この農薬の安全性については国が定めた「農薬使用基準」や県が作成した「病害虫防除基準」によって、厳しく指導がなされています。 |

新しい傷口から感染する。4〜5年生以下の比較的細い枝に形成された病斑を「枝腐らん」、主幹や主枝等の大枝に形成された病斑を「胴腐らん」と呼んでいる。はじめ樹皮が湿っぽく褐色に腐敗し、発酵臭がする。発病後1ヵ月以上経過すると表面に黒い小粒点(丙子殻)が多数生じる。

|

|

| 粗皮から感染した胴腐らん |

摘果による傷から感染した枝腐らん |

|

発芽間もない稚葉が感染する。葉腐れは主に花そう葉に発生し、はじめ褐色の小班点で葉脈に沿って拡大する。葉腐れが拡大して花そう全体がしおれ、花腐れとなる。葉腐れ・花腐れ上に形成された分生胞子が開花中に柱頭に飛散・侵入して実腐れを引き起こす。実腐れが進むと株腐れになる。

|

|

| 葉腐れ症状 |

花腐れ症状 |

|

冷涼多湿条件で多発する。展葉間もない若い葉や幼果が感染しやすい。葉の病斑は薄茶色〜黒色のビロード状で、古くなると上面に湾曲する。果実ではかさぶた状になり、病斑が重なり合って裂果することもある。

|

|

| 葉の病斑 |

果実の病斑 |

|

高温多湿条件下で多発する。新梢の若い葉が感染しやすい。円形病斑が一般的であるが、多発条件では拡大型病斑が多くなる。果実では小黒点病斑を形成し、後期に感染すると被害が大きい。

|

|

| 葉の病斑(普通型) |

果実病斑(後期感染) |

|

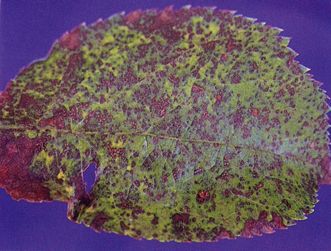

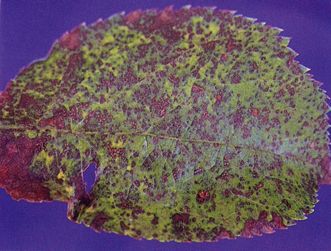

葉では紫褐色の小班が散生し、拡大すると重なって不正形大型の褐色斑点となる。病斑状に虫糞状の黒い小粒点が多数生じるのが特徴である。果実では暗褐色、円形のやや窪んだ病斑がツルもと付近に生じる。

|

|

| 葉の紫褐色病斑 |

果実病斑 |

|

冷涼・多湿、日照不足の条件下で多発する。初め果面に薄墨を塗ったような円形〜不正形の病斑を生じ、次第に色が濃くなる。発病初期では洗うと病斑が消えるが、発病後期では完全に消えることはない。

|

|

| すす斑病(ふじ、発病初期) |

すす斑病(ジョナゴールド、発病後期) |

|

周囲にニセアカシヤの多い園地で果実に被害を受ける。6月下旬〜7月の早期感染では小形の停止型病斑になりやすく、8月以降の後期感染では拡大する。病斑上に黒色の細粒点が輪紋状に形成し、やがてそこに鮭肉色の粘塊を生じるのが特徴である。

|

|

| 果実の停止型病斑(王林) |

果実の拡大型病斑(あかね) |

|

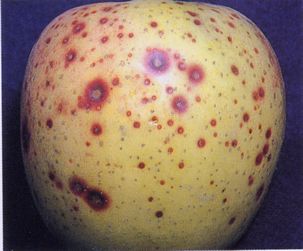

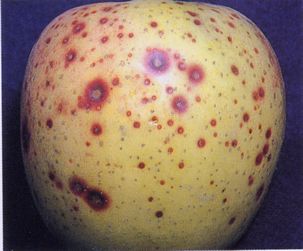

果実では、はじめ果点を中心に暗褐色、円形の小班が現れ、同心円状に腐敗が拡大する。黄色品種では病斑の周縁に赤い色素が沈着する。枝病斑はわい性台樹に多く、2年生枝以上の太枝にいぼを形成し、多発すると粗皮状なる。

|

|

| 果実(ふじ)の拡大病斑 |

被害枝 |

|

枝幹に産み付けられた卵塊で越冬する。幼虫は4月下旬〜6月に発生し、花そうや新梢葉を粗い糸で綴ったり、巻いて食害する。好んで蕾や花を綴り、幼果も食害する。

|

|

| 樹幹に産み付けられた卵塊(越冬後) |

新梢の被害(巻葉) |

|

枝の分岐部や皺の部分などに薄い繭をつくり、その中で若齢〜中齢幼虫の状態で越冬する。幼虫は発芽した芽に入り、4〜5月は花そうや新梢葉を粗い糸で綴る。7月以降は主に伸長中の新梢や徒長枝葉を食害するが、果実を食害することもある。

|

|

| 新梢の被害(巻葉) |

無袋果の被害(なめり) |

|

樹幹の粗皮下、樹皮の割れ目などで卵のう(白い綿状の物質でできたひも状の袋)で越冬する。ふ化幼虫は樹上を移動し、徒長枝基部や枝の切り口などに定着する。6月下旬以降成虫が現れ、夏卵を産卵する。これからふ化した幼虫が袋の中に入って、果実に寄生する。

|

|

| こうあ部」に群がる雌成虫 |

有袋果の被害(かすり果) |

|

土中の冬繭の中で終齢幼虫の状態で越冬する。産卵は6月中旬から9月上旬にかけて連続的に行われる。卵は黄色〜橙色で、果実の表面に産み付けられる。ふ化幼虫は果実に入り、果実内を食害する。老熟幼虫は果実から脱出し、地中に潜って繭をつくる。

|

|

| 被害果 |

果実内の幼虫 |

|

落葉の被害痕内で蛹の状態で越冬する。卵は葉裏に産み付けられ、ふ化幼虫は葉の中に入り、葉肉内を食害する。若齢幼虫は葉肉内で吸汁し、葉の裏側に水ぶくれ状の被害を生じる。中齢以降の幼虫は葉肉内を食べ、葉の表側に透かし状の被害痕を生じる。

|

|

| 老齢幼虫の被害(葉裏) |

老齢幼虫の被害(葉表) |

|

枝の分岐部、芽の基部、皺の部分などに産み付けられた卵(冬卵)で越冬する。ふ化幼虫は花そう葉(豆葉)の裏側に寄生する。その後、第一若虫、第二若虫、成虫と発育し、葉の表裏に寄生する。被害を受けた葉は表側が退色し、白っぽくなる。

|

|

| 枝の分岐付近に産み付けられた越冬卵 |

健全葉(左)と被害葉(葉表) |

|

樹幹の粗皮下、樹皮の割れ目、下草などで橙色の休眠成虫で越冬する。葉の裏側に寄生し、葉裏に産卵する。ふ化幼虫は第一若虫、第二若虫、成虫と発育し、世代を繰り返す。被害を受けた葉は裏側だけが変色し、褐色になる。

|

|

| 粗皮下の越冬成虫 |

被害葉(左)と健全葉(葉裏) |

|

| 写真提供: 藤田孝二 櫛田俊明 著 「リンゴ園の病害虫」 (財団法人 青森県りんご協会出版) |

|