○板柳町下水道条例施行規程

令和六年三月二十八日

下水管規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、板柳町下水道条例(平成九年板柳町条例第十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

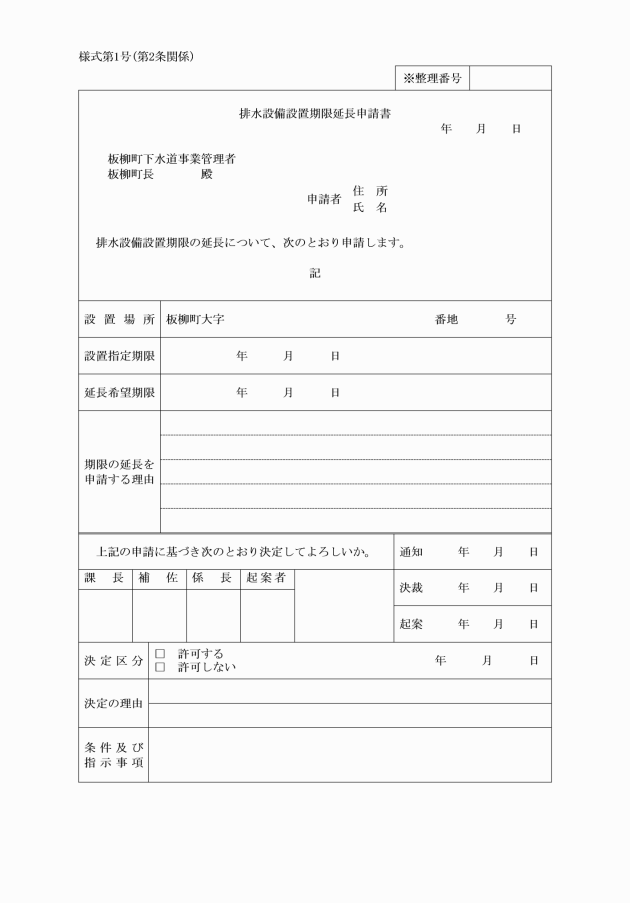

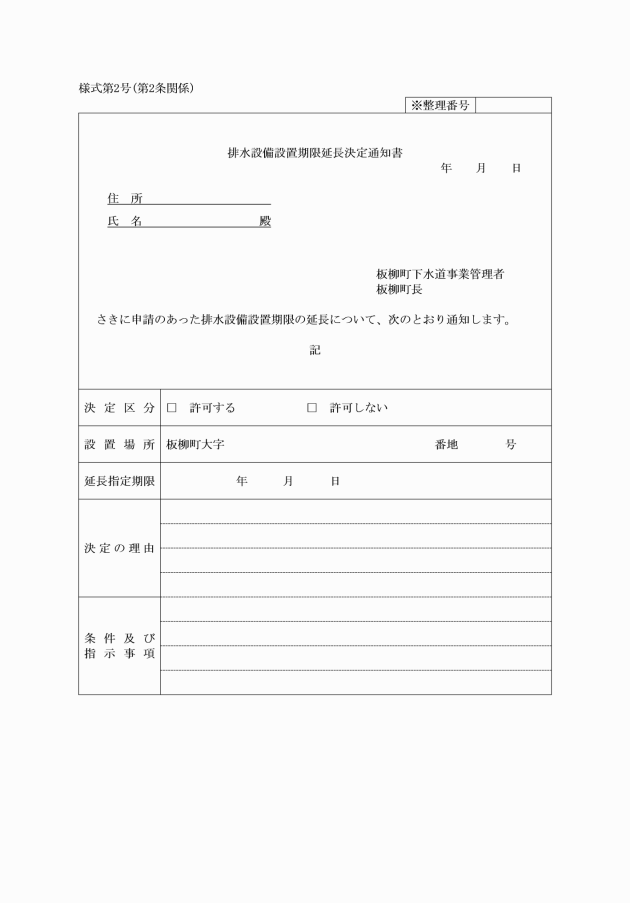

(排水設備を設置すべき期限)

第二条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から三年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第八条第二項の規定により、下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)が特別の理由があると認めたときは、指定期限を延期することができる。

(排水設備の接続方法)

第三条 条例第三条第一項第二号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、汚水ますのインバート上流端接続孔と管底高とにくい違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

2 前項により難たい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造基準)

第四条 排水設備の構造基準は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)その他の法令に定めるもののほか、次の各号によらなければならない。

一 汚水を排除すべき排水管きょは、暗きょとすること。

二 管きょの起点、終点、集合点及び屈曲点若しくは内径又は種類を異にする管きょの接続箇所又は勾配の変化する箇所並びに直線部においては、内径の百二十倍以内の間隔ごとに接続ますを設けること。

三 台所、浴室及び洗たく場等の汚水排出口には防臭装置を設けること。

四 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

五 台所、浴室及び洗たく場等の汚水排出口には、ごみその他固形物の流下を防止するために有効なストレーナー若しくは目幅十ミリメートル以下の格子又は金網を設けること。

六 油脂類を多量に排除する者は、除油装置を設けること。

七 土砂及びこれに類するものを多量に排除する者は、沈殿池を設けること。

八 排水管の土かぶりは、公道内では七十五センチメートル、私道内では四十五センチメートル及び宅地内では二十センチメートル以上を標準とする。

九 地下室その他下水の自然流下が円滑でない場所における排除は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

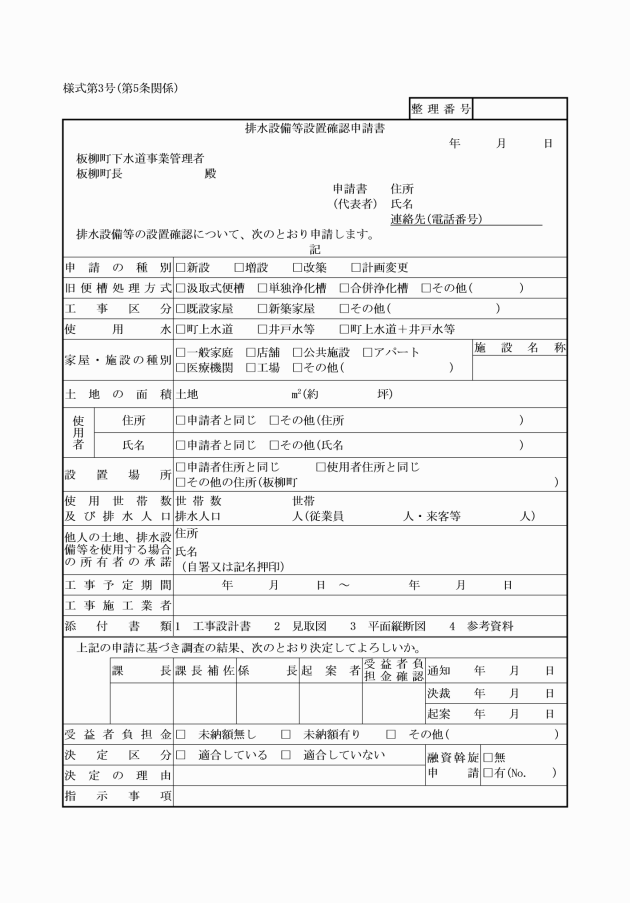

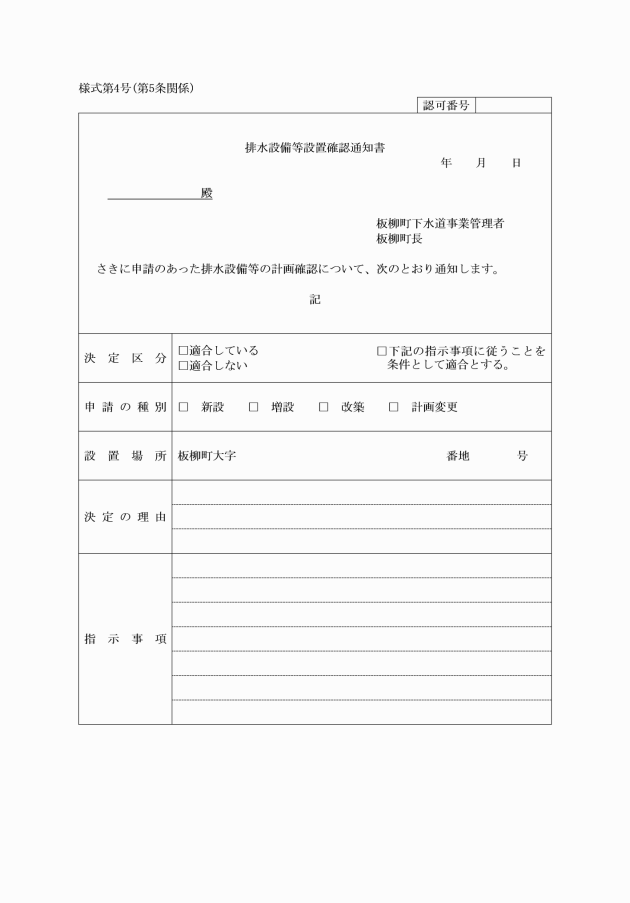

一 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下この項において「申請地」という。)の付近の見取図

二 次に掲げる事項を記載した平面図(縮尺二百分の一)

イ 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置

ロ 申請地の境界線及び面積

ハ 申請地にある建築物内の台所、浴室及び洗たく場その他の汚水を排除する施設の位置

ニ 排水管きょの位置、形状、寸法及び延長

ホ 公共ます、マンホール及び除害施設又はポンプ施設の位置

ヘ 他人の排水設備を使用するときは当該排水設備の位置

ト その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

三 排水管きょの大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示した縦断図(縮尺二百分の一、高さ五十分の一)。ただし、土地や建物等の状況から容易に下水を公共下水道に支障なく衛生的に排除できるものにあっては、この限りでない。

四 除害施設を設けようとするときは、当該除害施設の構造及び機能を明らかにした図面(縮尺五十分の一)並びに排出汚水の水量、水質及び処理方法を明らかにした書類

五 ポンプ施設を設けようとするときは、当該ポンプ施設の構造、機能、形状及び寸法その他必要な事項を表示した図面(縮尺五十分の一)

六 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、当該土地又は排水設備等の所有者の同意書

(使用料徴収の時期)

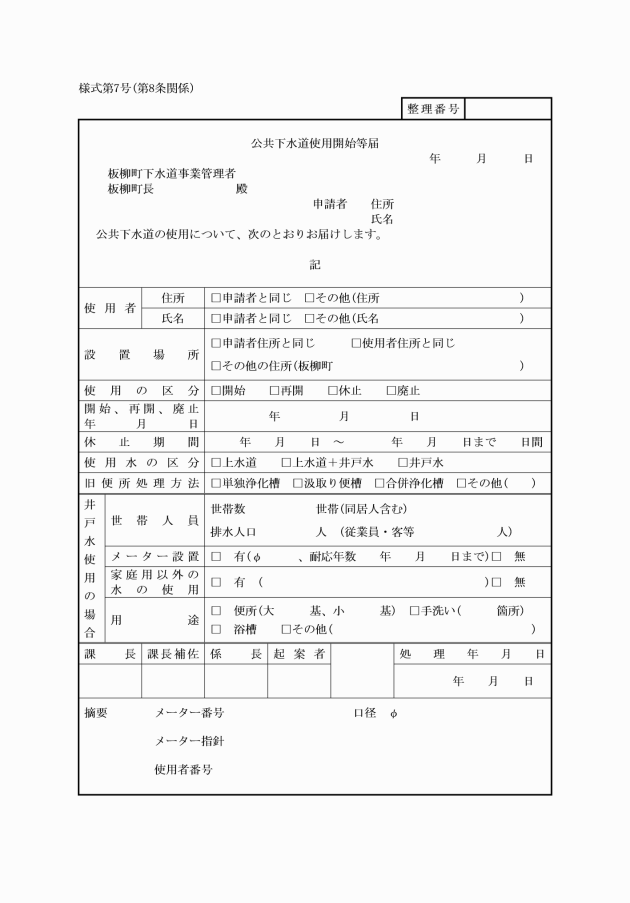

第十三条 公共下水道の使用を開始し又は再開したときは、当該開始又は再開の事実が発生した日から使用料を徴収する。

(使用月の始期及び終期)

第十四条 使用月の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。

一 水道水(簡易水道水を除く。以下同じ。)の使用により排除するものについては、板柳町水道事業給水条例(昭和三十五年板柳町条例第五号)において料金算定のために水道使用者等ごとに定める一の月の定例日とする。水道水及び水道水以外の水を併用して排除するものについても、また、同様とする。

二 水道水以外の水を使用して排除するものについては、月の初日から月の末日までとする。

(使用水量の認定基準)

第十五条 条例第二十一条第二号に規定する使用水量の認定基準は、次の各号に定めるところによる。

一 家事用のみに使用する場合は、一月につき、世帯人員に四立方メートル(その世帯において水洗便所を使用する場合は、五立方メートル)を乗じて得た水量を使用水量とし、浴槽については一個につき四立方メートルを加算する。

二 家事用以外に使用している場合は、揚水設備、使用者の世帯人員、業態、規模及び使用状況その他の事実によって認定する。

2 条例第二十一条第三号に規定する使用水量は、水道水の使用状況、世帯人員及び水道水以外の水の使用状況その他の事実によって認定する。

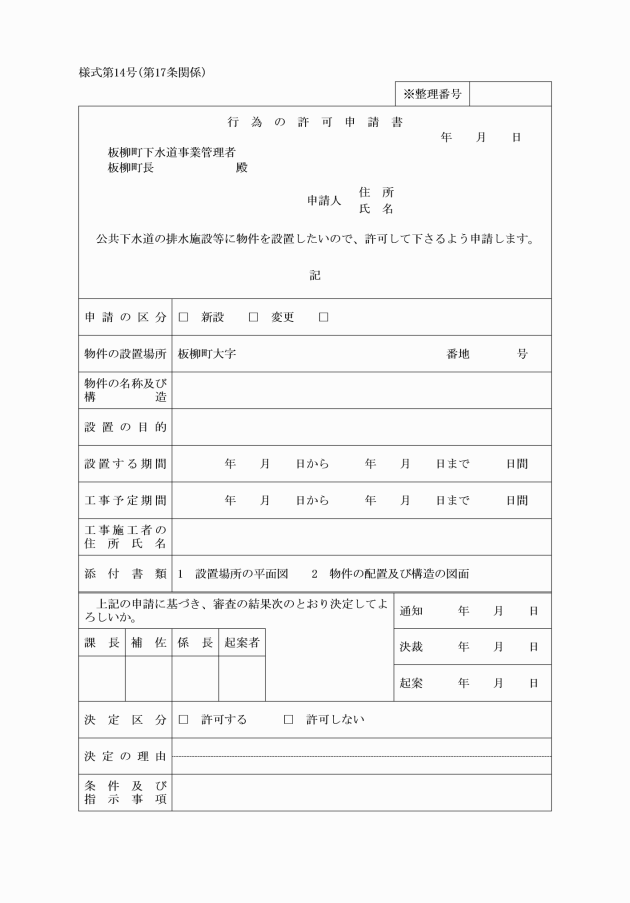

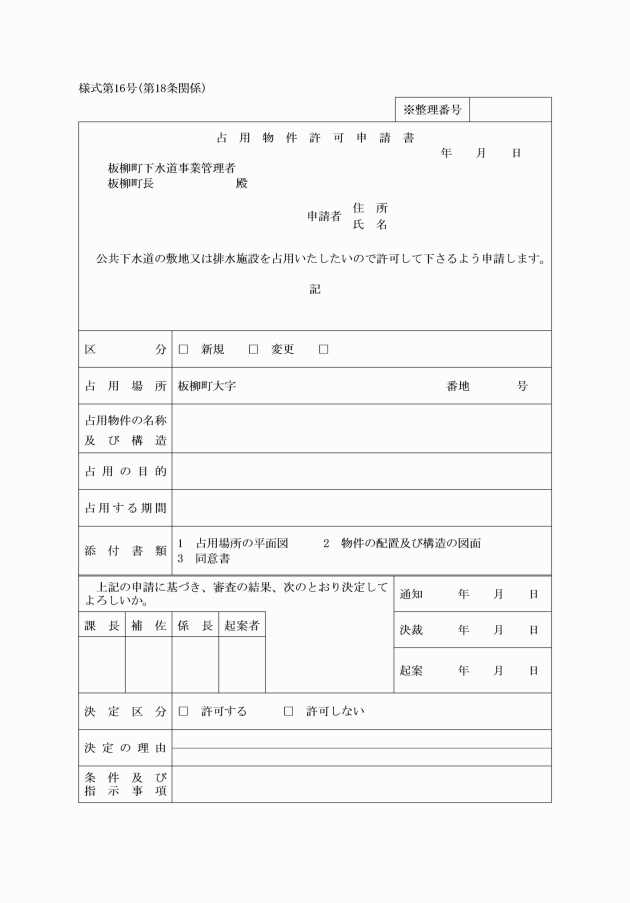

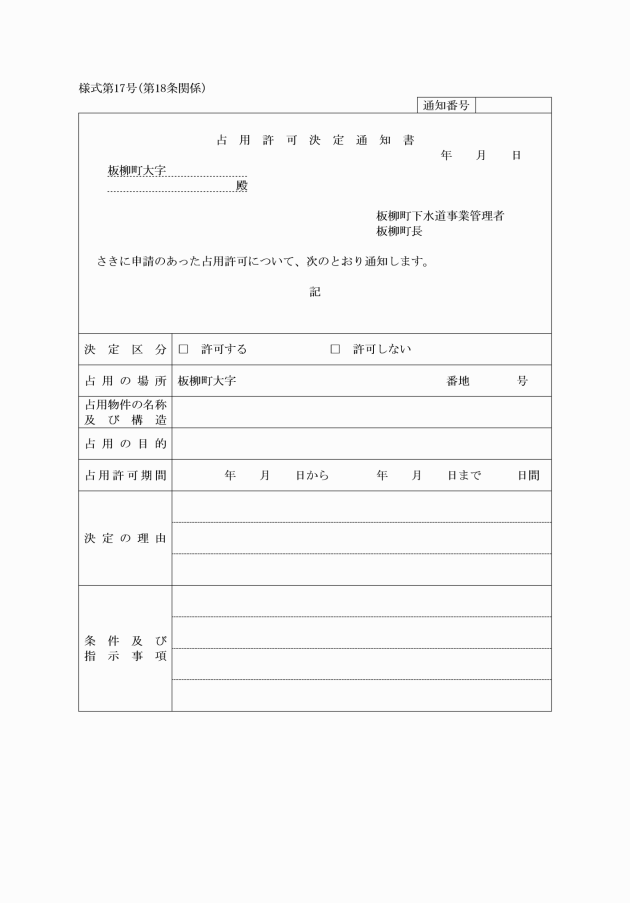

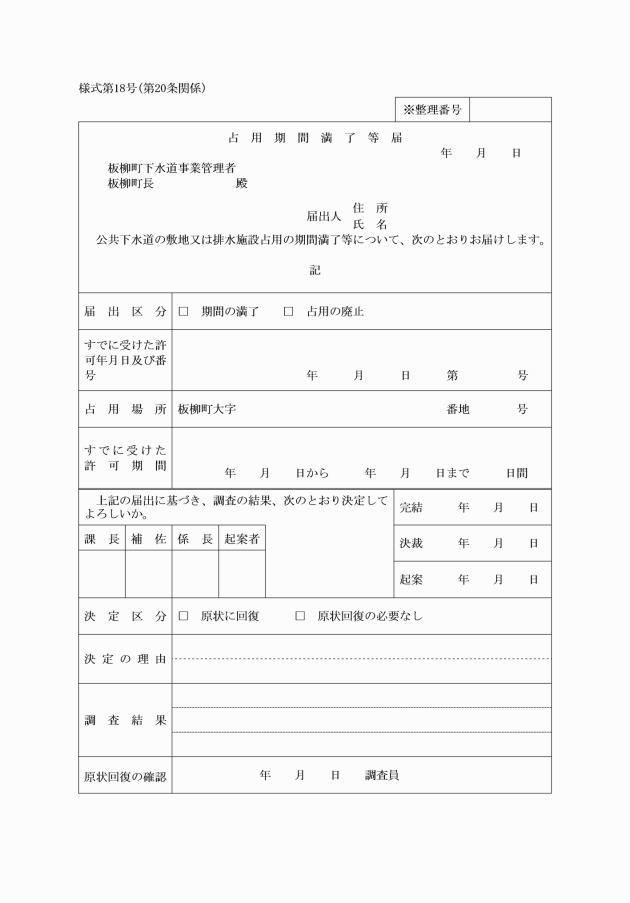

(占用許可申請)

第十八条 条例第二十九条第一項の規定による占用許可を受けようとする者は、占用物件許可申請書(様式第十六号)に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

一 物件を設ける場所を表示した平面図

二 物件の配置及び構造を表示した平面図

三 占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を及ぼすと認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書

四 その他町長が必要と認める図面又は書類

(権利譲渡等の禁止)

第十九条 占用する権利は、当該権利を譲渡し、又は転貸することができない。

2 相続又は法人の合併によって占用者の権利を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を町長に申請して許可を受けなければならない。

(取付管の費用の負担)

第二十一条 条例第三十一条の規定による公共下水道の取付管等の新設又は修理に要した費用を負担しなければならない使用者は、町長が発行する納入通知書によって当該費用を納入するものとする。

(排水設備等の維持管理)

第二十二条 町長は、排水設備等の維持管理について、次の各号の一に該当すると認められるときは、必要な措置を命ずることができる。

一 公共下水道を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。

二 公共下水道の流通を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。

三 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

四 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

五 前各号のほか特に必要があると認めたとき。

(その他必要事項)

第二十三条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規程は、令和六年四月一日から施行する。