○板柳町水洗便所改造資金融資あっせん規程

令和六年三月二十八日

下水管規程第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、板柳町下水道条例(平成九年板柳町条例第十号。以下「条例」という。)第三十二条及び板柳町農業集落排水処理施設条例(平成十五年板柳町条例第三十三号。以下「集排条例」という。)第二十四条の規定に基づき、下水道及び農業集落排水処理施設の処理区域内において汲み取り便所を水洗便所に改造する工事に必要な資金の融資(以下「融資」という。)のあっせん措置を講ずることにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせんの対象)

第二条 融資あっせんの対象は、汲み取り便所を水洗便所に改造するために必要な工事(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項に規定する排水設備及び集排条例第二条第二号に規定する排水設備(以下「排水設備」という。)の設置又は改造工事を含む。以下「水洗化工事」という。)とする。

2 前項の場合において、水洗化工事と併せてもっぱら便所以外の汚水を排除するための排水設備の設置又は改造工事を行う場合には、当該工事を水洗化工事の一部とみなす。

(融資のあっせんを受けることができる者の資格)

第三条 融資のあっせんを受けることができる者は、個人であって次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

一 処理区域内における建築物の所有者又は所有者の同意を得た占有者であること。

三 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

四 融資の償還能力を有すること。

五 確実な連帯保証人があること。

2 前項の規定にかかわらず、町長(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第八条第二項の規定により、下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)が特に必要と認める場合には、当該融資あっせんを受けることができる。

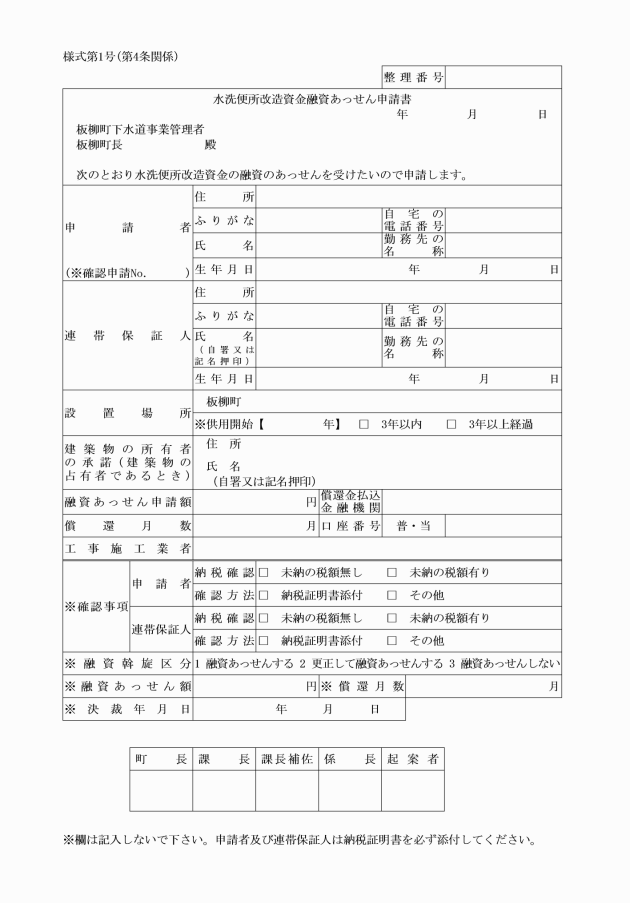

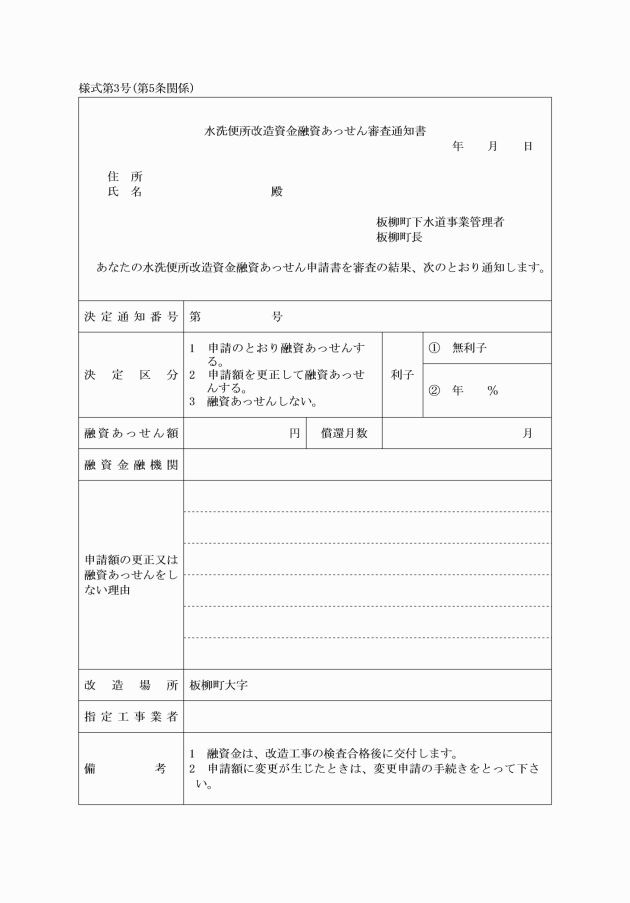

(融資あっせんの申請)

第四条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第一号)を板柳町下水道条例施行規程(令和六年板柳町下水道事業管理規程第一号)第五条第一項及び板柳町農業集落排水処理施設条例施行規程(令和六年板柳町下水道事業管理規程第五号)第四条第一項に規定する申請書に添えて申請するものとする。

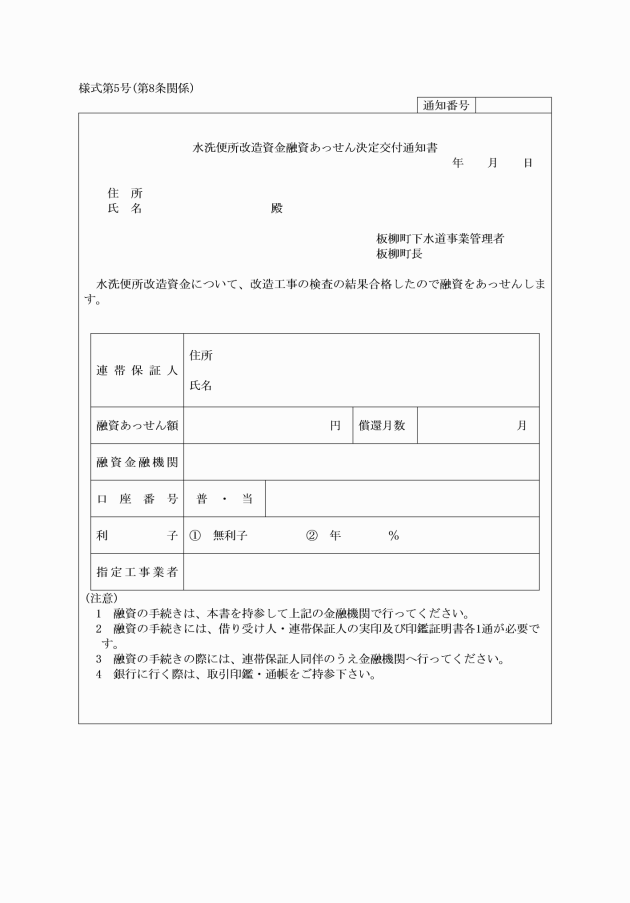

(融資の内容)

第六条 金融機関が行う融資の限度額、融資利息、償還期限及び償還方法は、次の各号のとおりとする。

一 融資の限度額 一汲み取り口について六十万円とする。

二 融資 町と金融機関とが締結する契約に基づき次の区分に従い融資又は融資に対する利子補給をする。

イ 供用開始の公示の日から三年以内に水洗化工事を行う者に対する融資の利子は、全額町が金融機関へ補給するものとする。

ロ 供用開始の公示の日から三年を超えた後に水洗化工事を行う者に対する融資は、別に町長が定める利率とする。

三 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、六十月以内の元金均等又は元利均等による月賦償還とする。ただし、繰り上げ償還することを妨げない。

2 前項第一号の一汲み取り口とは、一建築物に設置する汲み取り口一つをいう。ただし、アパート等で二世帯以上居住可能な建築物についてはその都度決定する。

3 融資金の償還は、原則として預金自動振替払いの方法によって行うものとし、償還の開始は、融資を受けた日の属する月の翌月からとする。

(連帯保証人)

第七条 申請者は、当該融資に関する債務について、連帯保証人を一名以上付けなければならない。

2 前項の連帯保証人は、板柳町に住所を有し、融資を受けた者(以下「借受人」という。)に代って融資金を返還する能力を有する者でなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は板柳町に住所を有しない者であっても連帯保証人となることができる。

3 町長は、連帯保証人について適当でないと認めるときは、当該連帯保証人を変更させることができる。

4 町長は、連帯保証人の承認について必要と認めるときは、収入証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

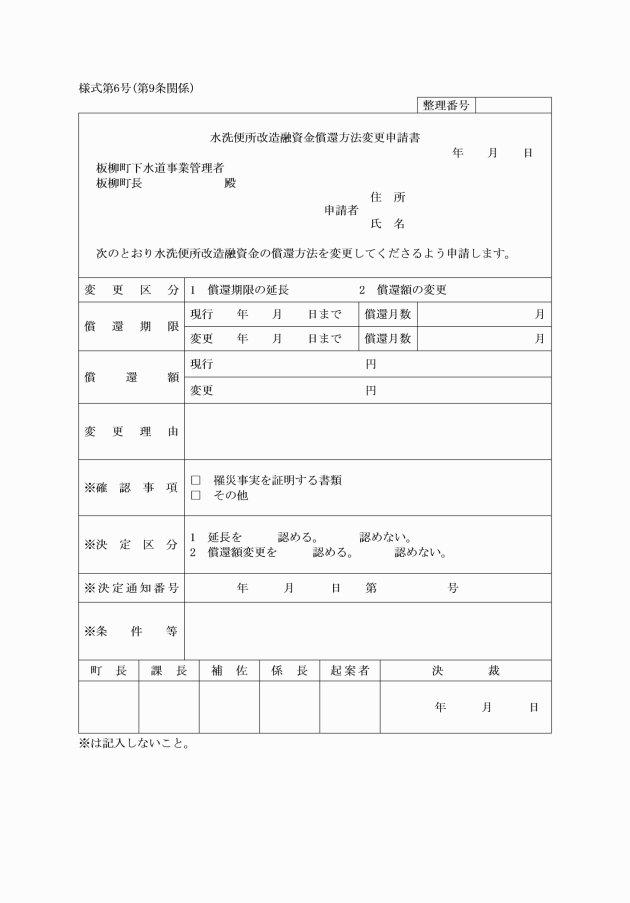

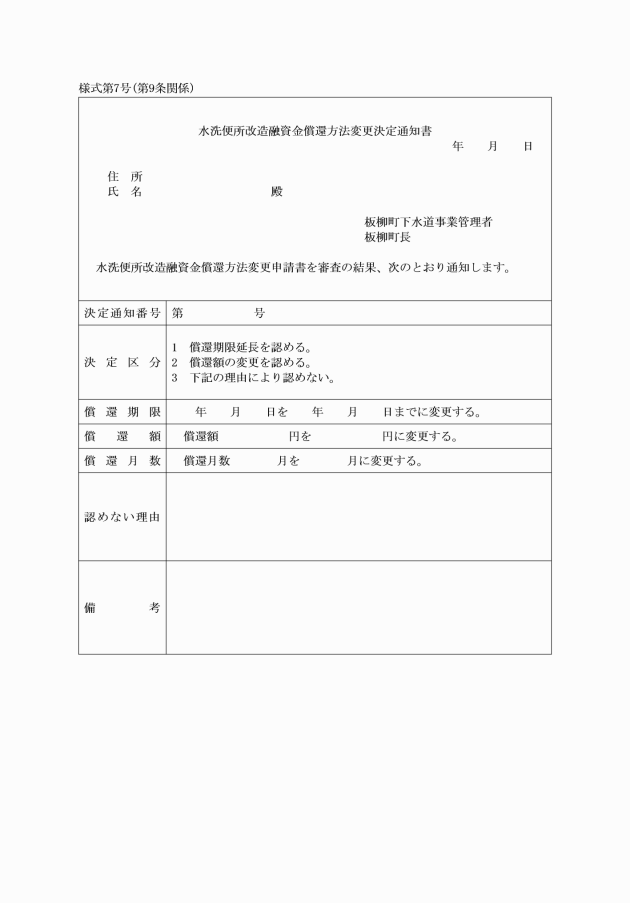

(償還方法の特例)

第九条 融資を受けた者が震災、風水害、又は火災その他やむを得ない理由により、融資金の償還方法の変更を受けようとするときは、水洗便所改造融資金償還方法変更申請書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。

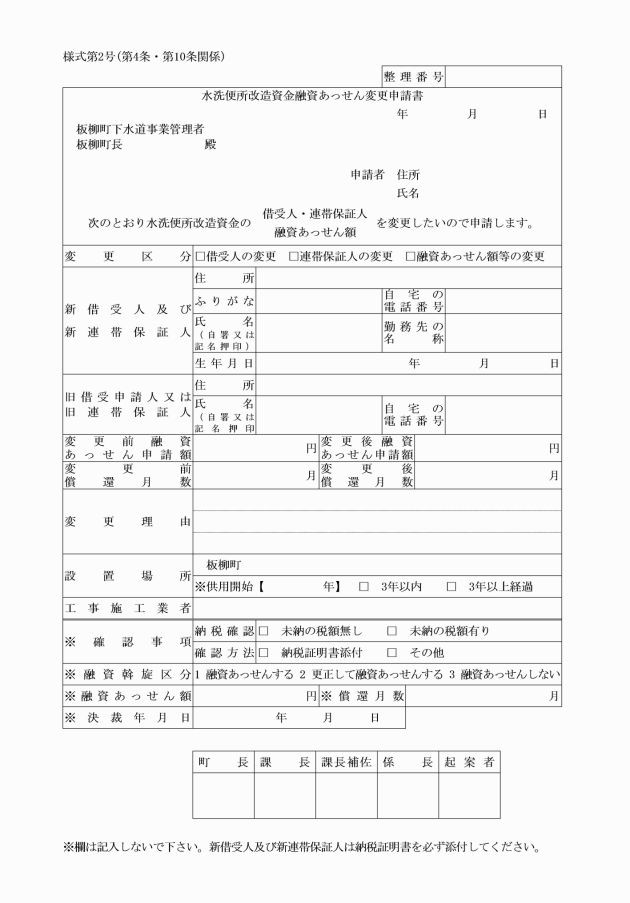

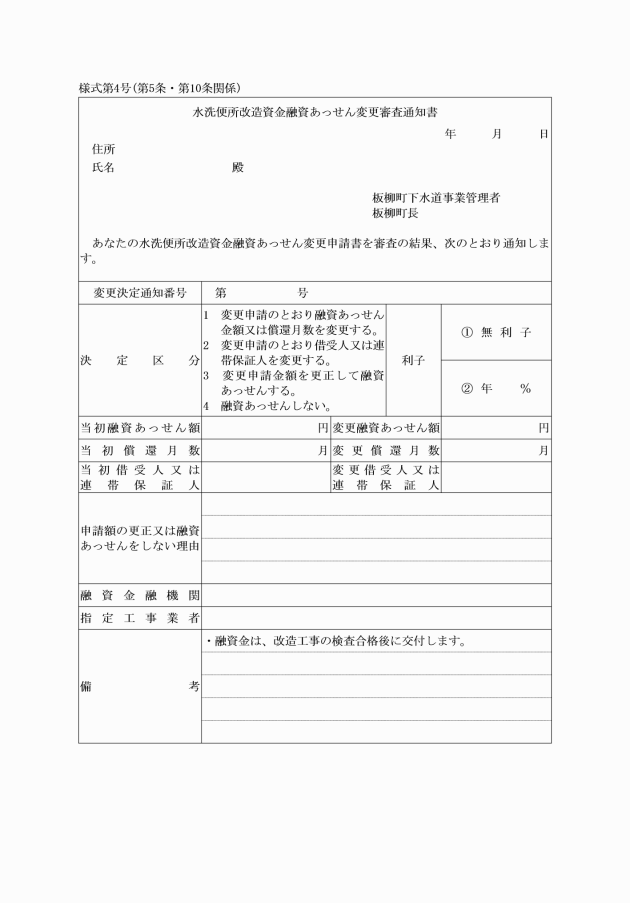

(借受人等の変更の届出)

第十条 借受人又は連帯保証人に変更があった場合又は住所を変更した場合は、直ちに水洗便所改造資金融資あっせん変更申請書(様式第二号)を町長に提出しなければならない。

(融資決定の取消等)

第十一条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、融資の決定を取消し、既に融資した資金の全部若しくは一部を返還させることができる。

一 この規程に違反したとき。

二 その他町長が不適当と認めたとき。

附則

この規程は、令和六年四月一日から施行する。